entrevista

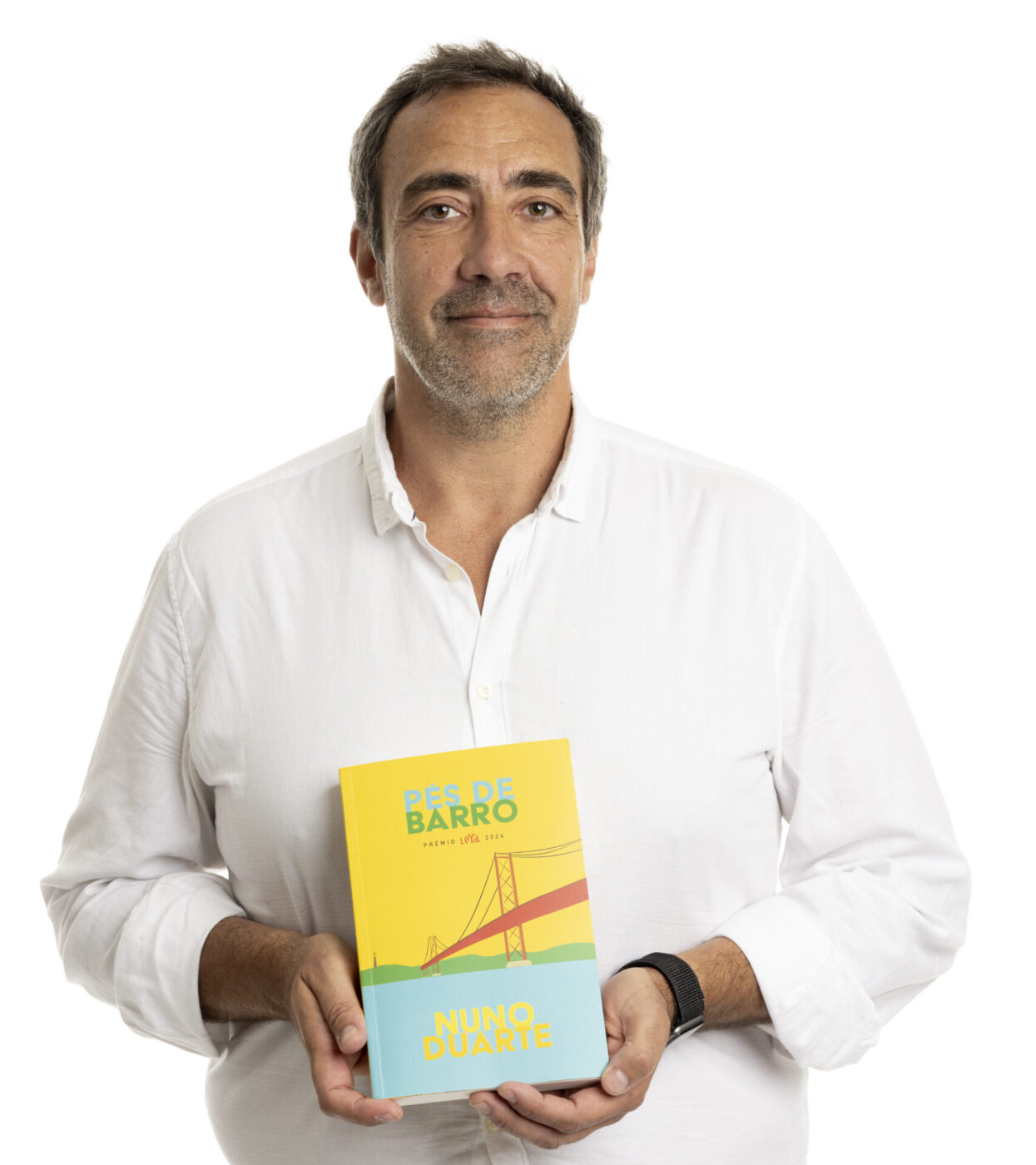

Nuno Duarte

"Se na vida a justiça tão poucas vezes se cumpre, ao menos que se cumpra na literatura"

Pés de Barro é um romance sobre o paradoxo de um país que, ao mesmo tempo, constrói uma ponte e uma guerra: uma ponte que une e uma guerra que separa. Com a guerra colonial em pano de fundo, o livro recorda a construção da monumental ponte sobre o Tejo e as transformações profundas que operou no bairro de Alcântara e nas suas gentes. Depois de conquistar o júri do Prémio Leya 2024, a primeira obra literária de Nuno Duarte prepara-se para seduzir os leitores.

Publicou o seu primeiro livro aos 51 anos. A que se dedicou, entretanto?

Ao meu trabalho que é ser publicitário.

Como surgiu a necessidade da escrita?

Foi mais curiosidade do que necessidade. Habituado a contar histórias com 30 segundos, quis perceber como se contava uma história com 300 páginas. E como sou teimoso, fui tentando e errando, errando…

Porque escolheu este período histórico e a construção da ponte para tema do livro?

A primeira coisa a surgir foram as personagens através de histórias que me contavam. A maior parte são baseadas em pessoas que existiram num bairro alfacinha nos anos 50. Como essa realidade não fazia sentido nos dias de hoje, precisei de recuar no tempo. Precisava de uma obra que fizesse as pessoas virem de fora trabalhar e viver nos pátios operários. De repente a ponte foi uma espécie de “Ovo de Colombo”. Ainda ninguém tinha escrito sobre a sua construção e, além disso, gosto muito da ponte.

Porquê?

A ponte levava-me de férias quando era miúdo e ia para o Algarve com os meus pais. Ainda hoje mantém esse simbolismo.

Como possui um conhecimento tão apurado do bairro de Alcântara, e das suas gentes, no final do Estado Novo?

Fui estudar. Nunca vivi em Alcântara e foi no Gabinete de Estudos Olisiponenses que encontrei muita informação interessante sobre o bairro. Fui também à junta de freguesia e falei com pessoas de Alcântara que frequentam a universidade da terceira idade e que eram jovens nessa altura.

Concorda que o bairro de Alcântara é o verdadeiro protagonista do livro? O local onde se concentram dois fluxos opostos: o dos operários de todos os pontos do país que vêm trabalhar na construção da ponte e o dos soldados que partem para a guerra colonial.

Penso que o verdadeiro protagonista será o Pátio do Cabrinha. Depois alarga-se ao bairro de Alcântara que é simbólico da transformação que o país atravessava na altura.

É também aqui que se cruzam, num dos mais belos momentos do livro, os destinos dos dois irmãos protagonistas. Um embarca para a guerra passando por baixo da ponte que o outro constrói.

A certa altura percebi que o livro era sobre um paradoxo: um país que, ao mesmo tempo e no mesmo sítio, constrói uma ponte e uma guerra. Percebi que tinha o tema do livro e montei-o em cima desse positivo e negativo. Aproveitei essa boleia para encher o livro de outros paradoxos.

No fundo, quando descreve este bairro é a todo um país que se refere: a fome, a miséria, o analfabetismo, o alcoolismo, a violência doméstica, a prostituição, a opressão, a guerra…

Sim. A ponte é ainda hoje usada como símbolo de uma boa governação do Estado Novo. Interessava-me investigar e perceber a parte negra de tudo aquilo que as pessoas se esquecem quando falam da ponte. Existe cada vez mais um saudosismo de uma determinada situação que é romantizada e não corresponde à realidade. Pretendia expor tudo o que era verdadeiramente podre na ditadura portuguesa e matar a ideia de que a ponte representa um símbolo de excelência do Estado Novo.

Esta é uma ponte erguida como símbolo de modernidade num país muito pouco moderno. Nesse sentido, é uma ponte de aço com “pés de barro”?

Completamente. Atrevo-me a dizer que a ponte era a única coisa moderna neste país. Ainda a ponte estava a ser construída quando foi renovada a proibição do biquíni nas praias portuguesas.

De todas as personagens que criou, Ângelo Barraquinho é a mais enigmática. O único letrado do Pátio do Cabrinha quer apender a desler. Pode desvendar um pouco do seu significado?

O meu pai teria ficado muito feliz se tivesse vivido para ver este livro. Ele lia muito e era muito crítico do Estado Novo. Os seus últimos anos foram com demência. Talvez o Ângelo Barraquinho seja um pouco o meu pai. E, voltando à questão do paradoxo: se tenho alguém que precisa de aprender a ler [Vitor Tirapicos, o protagonista do livro] tenho que ter o seu contrário.

Morte, pobreza, violação, tortura, mutilação, são temas centrais no livro que convivem com uso frequente do humor. Esse recurso, contudo, não afeta a seriedade da narrativa nem a dignidade das personagens centrais. Como conseguiu esse equilíbrio?

Há duas formas de lidar com o que nos revolta, uma inteligente, outra menos. A menos inteligente é agressiva, a outra é através do humor. Precisava da ironia para que o livro não fosse tão raivoso. A descrição do irmão na guerra, por exemplo, que eu não inventei, é de uma violência atroz. Há momentos, como esse, em que não se deve fazer humor e há outros que aguentam.

Há um momento do livro em que diz que os problemas das pessoas, vistos do alto da ponte, parecem insignificantes. Isto prende-se com uma ideia que permeia toda a obra: a da indiferença de Deus perante os destinos humanos?

Sim, essa é capaz de ser a minha passagem favorita do livro. Incomoda-me profundamente, não a fé das pessoas, mas a forma como é trabalhada e aproveitada pelos homens. Portugal é profundamente hipócrita e a religião está intimamente ligada a isso, tal com a Igreja Católica ao Estado Novo. Portugal tem uma história de 500 anos que, em nome de Deus, se permitiu fazer tudo e mais alguma coisa.

Pés de Barro já foi comparado a Memorial do Convento. Sente que é inevitável falar em Saramago quando se lê o seu livro?

São dois livros, com as distâncias devidas, sobre as duas obras mais emblemáticas dos respetivos regimes, ainda que separadas por séculos. Nesse aspeto, a comparação é inevitável. Gosto muito do [José] Saramago, e para mim a comparação é uma honra. Mas, sinceramente, em termos de escrita, não acho. Nomeadamente, a questão da ausência dos diálogos com travessão prende-se com a minha origem de designer e com a confusão que me faz a mancha da página. É uma questão gráfica, não gosto das interrupções no texto. Ao nível das personagens, o Vitor Tirapicos pretende ser uma homenagem ao Tom Joad de As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, o meu escritor de eleição pela forma como retrata a miséria, não ao Baltasar Sete Sóis [protagonista de Memorial do Convento]. A Dália, já era muda, mas foi criada como personagem secundária na primeira versão do livro. Porém, achei-a tão interessante que a tornei protagonista na segunda versão.

O final da obra, ousado como solução narrativa, ao contrariar a realidade histórica produz algo só possível no universo da criação artística, neste caso da ficção literária. É um ato de “justiça poética”?

Sim. Não podia chegar ao fim e deixar tudo na mesma. Alguém tinha de pagar por aquilo que descrevo ao longo do livro. Se na vida a justiça tão poucas vezes se cumpre, ao menos que se cumpra na literatura.

O livro é sobre o passado, porém, ao lê-lo, não consegui deixar de sentir que é uma obra escrita para o tempo histórico e social que estamos a viver. Teve essa intenção?

A partir de determinada altura, sim. Não tive, nem tenho, qualquer intenção moralista ou pedagógica e espero não vir a ter. No entanto, como diz António Lobo Antunes, “uma população que lê é uma população que não se deixa escravizar”. Acredito que os livros, e a arte em geral, devem contribuir para aprofundar o conhecimento das pessoas.

O que sentiu ao ganhar o Prémio Leya, atribuído por um júri tão prestigiado?

Senti que tinha escrito um livro. Tinha coisas no computador que achava que não possuíam qualidade; quando acabei este livro pareceu-me que não me envergonhava. O Prémio Leya teve, por isso, muita importância, porque no fundo aquela gente tão prestigiada está a dizer que eu sei escrever. Para além de tudo, o que prémio me trouxe de bom até agora foram as pessoas que tenho conhecido, a equipa de Leya, as experiências que tenho vivido, os sitos onde tenho ido.