Imagine 5400 metros quadrados em plena avenida da Liberdade, dispostos por quatro pisos, uma cave e um sótão. Em 2006, foi possível ocupar todo esse espaço para fins artísticos graças a uma iniciativa do escultor e engenheiro civil António Bolota, a quem o Banco Espírito Santo, proprietário do número 211 daquela avenida, confiou a gestão de todo o imóvel para que este desencadeasse aquela que viria a ser, nas palavras do próprio, “uma experiência colaborativa ímpar e singular em Portugal”.

O objetivo inicial era proporcionar espaços de trabalho para artistas. Além do próprio Bolota, os primeiros a “receber chave” foram Virgínia Mota, Daniel Barroca e Francisco Tropa, mas até 2014, ano em se dá o colapso do banco proprietário do imóvel, mais de quatro dezenas de artistas chegaram a “residir” na avenida da Liberdade. Isto, sem contar com as centenas que por ali passaram integrados em vários projetos curatoriais, que iam das artes plásticas e visuais à música ou à performance, sendo de destacar coletivos como The Barber Shop, o Projecto Teatral ou o Parkour.

Como lembra Nuria Enguita, que com Marta Mestre assegura a curadoria da exposição Avenida 211 – Um espaço de artistas em Lisboa, “aquele edifício era um lugar para a experimentação e para o pensamento, e durante quase uma década funcionou como motor de desenvolvimento artístico na cidade de Lisboa”. Entre o mais velho dos artistas residentes, o pintor e escultor Pedro Morais, e o mais jovem, Diogo Bolota, o número 211 da avenida da Liberdade albergou nas suas salas várias gerações de criadores. Naquele espaço, o recentemente desaparecido João Queiroz produziu os maravilhosos cenários para a adaptação ao cinema por João Botelho de Os Maias, de Eça de Queiroz; Gabriela Albergaria desenvolveu a sua investigação sobre o Jardim Botânico de Oxford, que está na origem da publicação Hither and Thither, misto de guia académico e livro de artista; e Pedro Barateiro pintou a partir das manifestações anti-troika que desfilavam na avenida da Liberdade. Para lá disso, o Avenida 211 foi a primeira morada da Kunsthalle Lissabon e na memória da cidade ficam os eventos de música e performance organizados pela Filho Único, “que chegaram a juntar mais de 700 pessoas”, destacando-se concertos memoráveis de Norberto Lobo, Kimi Djabaté ou Tó Trips.

“O Avenida proporcionou uma experiência diferente para cada artista, mas a natureza do projeto era colaborativa, o que fazia o espaço ser muito partilhado”, recorda Bolota. Dispor de um imóvel naquela que é, talvez, a artéria mais nobre da cidade, “não ter de pagar renda, nem água nem luz”, acabou por proporcionar a todos os criadores que por lá passaram “um período muito fértil para a produção artística”.

Até abril de 2026, no MAC/CCB, através de obras de cerca de 60 artistas que se cruzaram no 211 da avenida da Liberdade, percorrem-se aqueles anos que precederam o estado de financeirização da cidade, que coloca, a valores atuais, o metro quadrado naquela zona à “módica” cifra de 9285 euros. Para sublinhar isso mesmo, e afirmar que tudo o que vamos ver seria impossível acontecer hoje, a exposição inicia-se, precisamente, com um metro quadrado delimitado no chão e, lá dentro, o preço atual praticado.

Depois de uma primeira sala oferecer um olhar sobre o maravilhoso edifício oitocentista que esquina com a rua Rosa Araújo, acompanhando a investigação desenvolvida por Giorgia Casara e Sara de Chiara, o visitante segue um percurso mais ou menos arbitrário, já que não há um roteiro fechado para ver Avenida 211. São mais quatro salas cujo discurso resulta de um “diálogo com os artistas e na exploração do material”. No fundo, como refere Enguita, procurou-se transpor para esta exposição o espírito de “espaço aberto, um ecossistema móvel de gente que entrava e saía”, que definia a vida no edifício até há pouco mais de uma década.

Como António Bolota faz questão de afirmar, “10 anos após o fecho do Avenida, vejo nesta exposição a mesma liberdade que todos partilhávamos naquele espaço”. Como se ainda pudéssemos testemunhar criadores como Pedro Henriques, Carla Filipe, Diogo Evangelista, Joana Escoval ou Pedro Tropa a olhar a vida correndo a partir das janelas do edifício, num tempo em que foi possível haver ateliês de artistas com vista para a avenida.

Inês Lopes Gonçalves iniciou o seu percurso profissional na informação, como jornalista na Rádio Renascença, tendo depois passado pela Sport TV e pelo Canal Q, além de colaborar com publicações como a Time Out, Sábado e o semanário Expresso. Fez também rádio na Antena 3 e foi apresentadora do 5 Para a Meia-Noite, na RTP. Desde 2017, é uma das caras do Festival da Canção. Mais recentemente, foi anfitriã do talk show Traz Pr’á Frente, emitido na RTP e RTP Memória, ao lado de Júlio Isidro. Atualmente, integra a equipa d’As Três da Manhã, programa da Rádio Renascença que conduz com Ana Galvão e Joana Marques.

A 1 de novembro, Inês vai pôr os mais novos a dançar no meio de um teatro. Os bailes de Halloween do LU.CA são tardes especiais: a plateia é transformada numa pista de dança onde, mascarados ou não, a ordem é para abanar os esqueletos.

Na próxima semana, a 5, Inês sobe ao palco do Teatro Maria Matos em Coelho Branco, Coelho Vermelho, de Nassim Soleimanpour. Sem ensaios, sem encenador e com o texto guardado num envelope selado, o espetáculo oferece uma experiência única em cada apresentação, moldada pela forma como as palavras do autor ganham vida através de quem as lê em palco.

Coelho Branco, Coelho Vermelho

A 29 de outubro com Romeu Costa

Teatro Maria Matos

“Adorava poder dizer mais sobre esta peça do iraniano Nassim Soleimanpour, mas a premissa é de que ninguém sabe nada sobre ela até que aconteça – nem o próprio intérprete, que recebe o texto num envelope fechado imediatamente antes de subir a palco. Adoraria ir ver o Romeu Costa no dia 29 de outubro, mas estou proibida, porque vou ser um desses intérpretes.”

Vivienne Westwood: O Salto da Tigresa

Vivienne Westwood: O Salto da Tigresa

Até 9 de novembro

Patente no MUDE

“Esta recomendação serve também como nota mental para não me esquecer de que esta exposição só fica até ao próximo dia 9 de novembro no Museu do Design (MUDE). São 50 peças que incluem não só roupa mas também acessórios, ilustrações, fotografias e livros de (Dame!) Vivienne Westwood, uma das criadoras mais punk da história e que mostrou como a moda pode ser intervenção, irreverência e política.”

Eu vou morrer de amor ou resistir

Novo álbum de Carminho

“Há artistas que têm esta capacidade extraordinária de nos iluminar a estrada para o futuro e, no caso da Carminho, o feito é ainda mais extraordinário se pensarmos que continua a escrever, com modernidade, as páginas de uma história com tantos anos, como é o fado. Um disco de uma beleza, profundidade e honestidade sem par.”

Casa Capitão

“A Casa Capitão salvou a minha pandemia e depois de algum tempo fechada reabriu recentemente com grande fulgor, programação muitíssimo diversificada e para todas as idades e com horários muito amigos da família. Esta semana destacaria o concerto de Saul Williams & Carlos Niño + Alice Neto Sousa (31 de outubro), Mazela (1 de novembro) e Índio da Cuíca (6 de novembro).”

Exemplos não faltam e Catarina Rôlo Salgueiro e Isabel Costa enumeram-nos ao microfone. Dentro de uma cabine de som, a gravar um podcast, recordam-nos os livros queimados em Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, mas também o que aconteceu na Biblioteca de Alexandria, na Inquisição Espanhola, na Alemanha Nazi, na ditadura de Pinochet ou, ainda, nos atuais Estados Unidos da América. Burn Burn Burn, a mais recente criação de Os Possessos, estreia-se na Culturgest a 30 de outubro e aí fica até 1 de novembro, com um olhar sobre esse hábito recorrente de fazer arder as palavras com as quais não se concorda.

“A nossa ideia para este espetáculo começou pelo desconforto que sentimos em 2025 por vivermos numa sociedade cada vez mais polarizada e pela dificuldade que há em conversar, no nosso trabalho, na sociedade em geral, mas até, às vezes, entre amigos e familiares. Essas discussões cada vez mais acesas e a dificuldade de diálogo foram o ponto de partida. A ideia de inflamação e a forma como passa das decisões políticas para dentro das nossas casas e das nossas vidas”, conta Isabel Costa.

Daí, chegaram a Fahrenheit 451 – o romance distópico publicado em 1953, cujo título remete para a temperatura em que o papel entra em combustão, e que fala de um futuro onde os livros são proibidos e queimados pelos bombeiros, porque atentam ao bem-estar social. “Embora o mundo tenha mudado, seja nos anos 50 ou seja em 2025, somos seres humanos a pensar”, nota Isabel.

Burn Burn Burn não é, no entanto, uma adaptação da ficção de Bradbury, apenas se inspirando no seu enredo. Guy Montag, o bombeiro protagonista da história, entra em cena, tal como Clarisse McClellan, a jovem sonhadora amante de livros, ou Capitão Beatty, o chefe dos bombeiros, mas todos se fundem com as personagens criadas por Catarina e Isabel, que vemos chegar, uma a uma, a um peculiar clube de leitura. O enredo tanto se aproxima do do livro por eles escolhido para ler em voz alta como dele se afasta, indo buscar ideias a muitos outros autores e a comportamentos que reconhecemos dos dias de hoje.

Paralelamente, Isabel e Catarina gravam, mesmo ali ao lado, um podcast que serve de comentário e de reflexão a tudo o que acontece no palco e no mundo, falam de inflamações de discursos e de papéis. “Será que há livros que podem ou devem ser queimados”, interrogam-se. Não republicar um livro é uma forma de censura? E quem toma essa decisão? Afinal, quem define o que é ofensivo? São muitas as perguntas que vão deixando no ar. “Onde está o mal? Será que está em quem escreve ou será que está em quem lê?”, questionam, a propósito do julgamento de Charles Baudelaire, em 1857, acusado e condenado por indecência e ofensa à moral pública e religiosa, pela publicação de As Flores do Mal.

“Às vezes, o que faz falta são ferramentas para as pessoas poderem dialogar. Porque estamos a ficar cada vez menos ligados à literatura e isso tira-nos capacidade até de discutir”, afirma Catarina. Isabel reforça: “Durante os ensaios, falámos muito da ideia de músculo como algo que não é só físico. Temos de viver numa sociedade musculada para discordar, para que as pessoas não entendam as suas opiniões como leis. Também é uma questão de sobrevivência da nossa convivência em comum. É uma questão lógica e política.”

Em cena, sobressai o ridículo de uma sociedade sem livros (e humor não falta ao espetáculo). Beatriz Brás, João Pedro Mamede, João Pedro Vaz, Leonardo Garibaldi, Leonor Buescu e Tomás Alves agitam argumentos e agitam-se uns aos outros. Ali, lembra-se a forma “como os livros podem confundir as pessoas”, como geram controvérsia, como “um livro é uma arma carregada na casa do lado” e como se torna necessário ser “defensor da paz de espírito”. Mas, Clarice há de perguntar: “Não é incrível quando nos surpreendemos uns aos outros?”. E há de garantir que os livros não nos dão certezas em segundos, mas fazem-nos duvidar, questionar, puxar pela cabeça.

“Pode ser contraditório com os tempos em que vivemos, mas achamos que é um espetáculo esperançoso, apesar de tudo”, sublinha Catarina. Por isso, ouviremos as palavras de Salman Rushdie: “Queimar um livro não significa destruí-lo. Um minuto de escuridão não nos tornará cegos.” “Se calhar não podemos mudar as coisas agora, vão ser 10 ou 20 anos assim, mas podemos impulsionar antes do salto, preparar a corrida ou a caminhada, para no momento certo muscularmos tantos argumentos que vamos conseguir debater lá à frente. É a democracia a funcionar com as suas falhas imensas. O que podemos fazer? Muscular-nos de ideias para lutar a seguir”, defende Isabel.

Ao longo do espetáculo, a voz e a guitarra de Johnny Cash hão de aparecer duas vezes, primeiro com Ring of Fire (e será impossível não esboçar um sorriso) e, depois, com Walk the Line, deixando no ar esse tom otimista. Mantenhamos o olhar atento e não nos desviemos da linha que queremos seguir – de livros nas mãos, continuemos em frente. “Só precisamos de ver uma faísca na escuridão”, diz uma das personagens de Burn Burn Burn.

Gonçalo Riscado sempre quis trabalhar nesta área e, depois de ter tornado realidade muitas das suas ideias e de outros, criou a CTL – Cultural Trend Lisbon, cuja iniciativa mais visível foi, durante quase 19 anos, o Musicbox, no Cais do Sodré, encerrado em setembro, e também o Festival Silêncio. “A gestão e a concretização de projetos de cultura é onde me sinto bem”, diz aos 53 anos, acabado de inaugurar a Casa Capitão. “Já podia estar quieto? Sim, isto é um projeto de alto risco, mas se não o concretizasse não tinha piada nenhuma.”

Casa Capitão – lugar de encontros e revolução

Se algum dia perguntassem a Gonçalo Riscado como seria o seu espaço cultural de sonho, a resposta não deveria andar muito longe da descrição da Casa Capitão, que inaugurou recentemente no número 119 da Rua do Grilo, no Beato. “Às vezes penso que é aquela coisa um bocadinho naif de ‘adorava ter um sítio onde estão todas as coisas de que gosto e todas as pessoas de que gosto’, com música, livros, filmes e muitos encontros”. Após uma remodelação profunda da antiga casa do comandante da Manutenção Militar – onde, durante a pandemia, se fizeram concertos ao ar livre, depois de assinado o contrato de concessão com a Câmara Municipal de Lisboa – foi criado um “mini centro cultural, um sítio de estar, de comunidade, de pensamento crítico, de debate, de encontro e de oportunidades, a partir de diferentes áreas artísticas e com programação regular”, resume Gonçalo, um dos diretores, juntamente com o irmão João Riscado.

“Ao contrário do que se diz, acredito que pode existir um espaço para toda a gente – toda a gente que tem como ponto de ligação a arte e a cultura”, reforça. É esta a ideia por detrás da Casa Capitão, que leva no nome, mais do que uma homenagem, uma carta de intenções. “Viemos ocupar um edifício militar e resolvemos batizá-lo assim, porque se há algo feliz e que nos remete para liberdade e revolução são os Capitães de Abril. Será, assim, um lugar de memória e de defesa da importância de agir sobre essa memória, queremos materializar isso na programação e na intervenção.”

Com atividades de dia e de noite, a Casa Capitão divide-se pelo Rés do Chão, 1.º Andar, Pátio, Sótão e Terraço. Desde a sala de espetáculos que perpetua a herança do Musicbox ao restaurante com uma ementa de sandes em papo-secos cozidos ali e marmitas, todas as zonas se querem flexíveis para receberem concertos, clubbing, conversas, projeções de filmes e tudo o mais que a imaginação ditar, como as iniciativas do Quiosque, que têm nos livros o seu ponto de partida, da Mesa, que olha a gastronomia como prática cultural, ou do Baile, onde a dança toma conta da pista. É entrar sem cerimónias, que a casa está de portas abertas.

Os locais do Beato

Teatro Ibérico

Rua de Xabregas, 54 / T.218 682 531

Há 45 anos que a Igreja do Convento de Xabregas serve de casa ao Teatro Ibérico e ali se têm apresentado muitas peças de teatro, espetáculos de dança e concertos. “É lindíssimo como espaço e mantém um programa interessante. Penso que talvez precisasse de algum investimento na sua estrutura e na sua infraestrutura, mas é de estimar, porque tem, como poucos, uma programação regular no Beato.”

Galeria Filomena Soares

Rua da Manutenção, 80 / T.218 624 122

Inaugurada em 1999, tornou-se uma das galerias mais relevantes de Lisboa e mudou-se entretanto para o Beato. Com mil metros quadrados, mantém um trabalho contínuo com os artistas, que inclui a apresentação e a edição de diferentes projetos culturais. “É uma galeria com bastante atividade. Tem uma programação regular, com os dias de inauguração, exposições e uma série de iniciativas transdisciplinares”, descreve o gestor cultural.

Acredito em Tudo | I Believe in Everything, de Rui Chafes, até 15 de novembro

Galeria Salto

Calçada Dom Gastão, 5A

Uma galeria independente, sem fins lucrativos, “dedicada à experimentação e à promoção de diferentes expressões da arte contemporânea”, assim se define a Salto, vizinha da Casa Capitão. Gonçalo elogia a dinâmica que trouxe ao bairro, desde que ali abriu, em abril de 2022, e as exposições que tem apresentado. “Aconselho uma visita.”

Paulo Serra, exposição individual, 17 de outubro a 22 de novembro

Arroz Estúdios

Av. Infante Dom Henrique, AAFC

“É um espaço que deu uma vida interessante ao Beato, mas que está em risco de fechar por causa da pressão imobiliária. Seria uma pena se isso acontecesse”, defende Gonçalo. “Tem ateliês de artistas e organiza muitas festas de intervenção cultural, acontece ali muita coisa que vale a pena. É ir enquanto é possível”, aconselha.

Vortex

Rua Aquiles Machado, 2C / T.966 557 289

Fica quase nas Olaias, este “espaço DIY em forma de associação” que quer contrariar qualquer lógica comercial. Ali podem acontecer concertos, ensaios, gravações ou outras “atividades culturais conspirativas”, dizem. “Defendo muito os espaços alternativos e os clubes de base. Aconselho a programação do Vortex”, afirma Gonçalo.

Duro de Matar/ East Side Radio

Av. Infante Dom Henrique, 151 / T.913 593 205

Tal como a Casa Capitão, este é um restaurante que chegou ao Beato Innovation District depois do seu antecessor – o Pistola y Corazón – ter fechado no Cais Sodré. Diz Gonçalo Riscado: “É uma taqueria com uma excelente programação de DJ. A comida é boa, tem bons cocktails, uma ótima seleção musical e lá dentro funciona, ainda, a rádio East Side Radio, que emite online e faz um trabalho muito interessante”.

Foi em 2005 que PZ (nome artístico do músico e produtor Paulo Zé Pimenta) editou o seu primeiro disco, Anticorpos. Ao longo destes 20 anos de carreira, o artista do Porto construiu um universo musical com uma linguagem muito própria, que oscila entre o existencial e o absurdo, o íntimo e o irónico. Canções como Croquetes, Cara de Chewbacca, Neura ou, mais recentemente, Pu, são marcadas por uma sonoridade funk, dando destaque à spoken word, à crítica social e ao devaneio doméstico.

O músico lançou ainda os álbuns Rude Sofisticado (2012), Mensagens da Nave-Mãe (2015), Império Auto-Mano (2017), Do Outro Lado (2019), Selfie-Destruction (2021), Vampiro Submarino (2022) (em parceria com os Small Trio), O Fim do Mundo em Cuecas (2023), e o mais recente Apocalypse Later (2024), onde introduz o seu alter ego americano Joe Zé.

PZ fundou também e editora independente Meifumado, onde editou os seus próprios discos, mas também os de artistas como Mind da Gap, Orelha Negra, Conjunto Corona ou We Trust.

Doclisboa – Festival Internacional de Cinema

Até 26 de outubro

Vários locais

“Esta semana recomendo o Doclisboa – um festival de cinema dedicado à vertente documental, que está a decorrer até 26 de outubro, com sessões espalhadas por várias salas da cidade. É uma oportunidade única para explorar o documentário enquanto género – cada vez mais fulcral para percebermos o mundo que nos rodeia, conhecermos o desconhecido e sermos transportados, através de imagens reais, para outras realidades. Muitas vezes, os documentários comprovam a velha máxima onde a realidade supera a ficção.”

O Padrinho (Partes I e II)

De Francis Ford Coppola (1972, 1974)

“Há pouco tempo voltei a ver O Padrinho e O Padrinho Parte II, logo de seguida. E, cada vez que os revejo, gosto cada vez mais. Hoje em dia é muito raro fazerem-se filmes com uma história tão bem contada, com atores perfeitamente escolhidos, uma fotografia incrível, e aquela tensão psicológica entre o bem e o mal. A obra-prima de Francis Ford Copolla. É interessante a nossa ligação com este Padrinho. Mesmo sabendo que ele é um chefe da máfia que elimina sem hesitar quem se atravessa no caminho, nós revemo-nos na sua busca pela identidade através de um código de honra onde a família ocupa sempre o primeiro lugar. Também me fascina o percurso que ele tenta para a sua família — quer sair da Cosa Nostra e infiltrar-se no Senado, limpar o sangue e o nome, mas é sempre puxado pela teia do passado que começou a ser desenhada por Don Corleone na Sicília. Recomendo vivamente rever estes dois clássicos.”

Bitches Brew, de Miles Davis

“Já não ouço há algum tempo, mas sempre que volto, fico arrepiado. Bitches Brew é, para mim, o disco mais fascinante de Miles Davis — uma verdadeira revolução sonora. Lançado em 1970, é um mergulho profundo em explorações psicadélicas que rompem com os standards do jazz tradicional. Além da genialidade de Miles, o disco destaca-se pelo uso de guitarras elétricas e ambientes exóticos que criam uma experiência alucinante. É jazz, mas também é rock, funk, caos controlado — tudo ao mesmo tempo. Um álbum que não se ouve ao longe: entra-se nele. Para quem ainda não conhece, é um dos grandes portais para o jazz mais livre e experimental do século XX.”

A Infantilização da Mente Moderna, de Greg Lukianoff e Jonathan Haidt

Guerra e Paz

“O último livro que li nas férias foi A Infantilização da Mente Moderna, e fiquei completamente agarrado. Escrito por Greg Lukianoff e Jonathan Haidt, é um ensaio provocador sobre como a sociedade – especialmente nos EUA – se tornou excessivamente protetora das crianças e dos jovens, sobretudo no ambiente universitário. Um exemplo marcante é o caso das escolas que começaram a banir frutos secos por completo, mesmo sem saber se os alunos tinham alergias. Estudos mostram que, por não serem expostas, as crianças acabaram por se tornar mais vulneráveis – criando-se, literalmente, uma geração menos resistente. O livro mostra como esta lógica se estende às ideias: para ‘proteger’ os estudantes, muitas universidades passaram a cancelar palestras ou a evitar temas considerados sensíveis, impedindo o confronto saudável entre visões opostas. Isto pode gerar jovens mais frágeis, menos preparados para o mundo real, e contribui para uma polarização cada vez mais extrema. É uma leitura essencial para perceber como o excesso de zelo pode, a longo prazo, prejudicar o próprio desenvolvimento emocional e intelectual de uma geração.”

Monster: The Ed Gein Story

Netflix

“Entre tantas séries que andam por aí nos netflix da vida, destaco uma que me surpreendeu bastante: Monster: The Ed Gein Story. É baseada na história real de um dos serial killers mais perturbadores da história dos EUA — Ed Gein. A série acompanha a vida deste homem profundamente marcado pela dependência da mãe, com quem tinha uma relação doentia. Após a morte dela, começou a desenterrar cadáveres para tentar “reconstituí-la” e acabou por matar várias pessoas, incluindo o próprio irmão. A linha entre psicose e psicopatia na sua história é muito ténue – o que a torna ainda mais desconcertante. O mais interessante é perceber como esta figura inspirou ícones do cinema de terror como Psycho, de Alfred Hitchcock, cuja personagem Norman Bates tem vários paralelismos com Ed Gein. A série faz até um salto para os bastidores de Psycho, revelando o impacto psicológico que o papel teve tanto no ator Anthony Perkins como no próprio Hitchcock. Ed Gein influenciou ainda filmes como O Massacre no Texas e O Silêncio dos Inocentes – tornando-se um arquétipo do monstro. (Aviso já que tem momentos de puro terror).”

“Não é todos os dias que se pode dizer que o passado e o futuro se encontram, mas nós fizemos exatamente isso.” Esta frase é escutada a dado momento do espetáculo Reality Show: Os Raposos 3027, dita por José Raposo, quase como epítome daquilo que se passa em palco. No mínimo, aqui tudo se revela disruptivo e surpreendente, e não é só porque a ação salta do presente para o futuro distante do próximo milénio, e ainda encontra espaço para atravessar o passado da família de artistas que vemos em cena.

Comecemos pelo princípio. A ideia para este espetáculo nasceu da vontade comum a Miguel, Ricardo e José de trabalharem juntos numa criação própria. “Há algum tempo escrevi um texto para o meu pai e para o meu irmão chamado Karaoke“, conta Miguel. Vicissitudes várias, “levaram-no a ficar na gaveta”, mas quando surgiu a oportunidade de avançar com o atual projeto, Miguel decidiu que Karaoke, peça adiada e inacabada, seria o princípio de tudo, a matéria ideal para explorar o jogo metateatral que acaba por percorrer Reality Show: Os Raposos 3027.

Se tudo começa no presente com Karaoke, é à velocidade da luz que saltamos para o 27.º ano do milénio vindouro, onde se exibe um reality show protagonizado pelos Raposos do futuro. Com Ricardo a viajar numa nave espacial pelo hiperespaço, debatendo-se com a explosão de uma supernova, há que recorrer à sua presença virtual. Através de um holograma do mais novo Raposo, Miguel continua a encenação de Karaoke. Mas, a situação de risco espacial em que se encontra o irmão projeta os Raposos para uma viagem ao passado da família.

“É a partir daqui que brincamos com a nossa história e, através dela, falamos sobre o teatro, as nossas experiências e vivência, a do nosso pai e da nossa mãe [a atriz Maria João Abreu, a quem é dedicado este espetáculo], a minha e do meu irmão com o facto de termos crescido em teatros, nomeadamente neste onde nos encontramos”, sublinha Miguel Raposo, lembrando “um tempo bem bonito” em que “o Parque Mayer era uma comunidade” composta por “atores, técnicos, cozinheiros e os filhos de toda essa gente”.

Recorrendo a uma miríade de memórias, trazidas para a cena através de imagens do arquivo da RTP e dos mais diversos registos encontrados nos “baús de família”, os três artistas entrelaçam pequenas ficções com a realidade, especulando sobre a história de uma família de atores que se prolonga por mil anos. Com canções clássicas, com micro-números de revista e com manifestos… sim, manifestos políticos, porque é preciso denunciar o “capitalismo neoliberal, sem medo”.

Como diz Ricardo, criador da música e do ambiente sonoro do espetáculo, “se calhar vamos surpreender muita gente, sobretudo, aquele público que terá visto os meus pais, aqui no Parque Mayer, a fazer revista, e até mesmo aqueles que nos associam ao teatro comercial”. Mas, continua, “queremos aqui mostrar que nós, atores, somos marionetas que se moldam aos géneros, e que o Miguel que se destacou nos musicais é capaz de criar um espetáculo como este, que não se fecha numa caixa”.

Com texto e encenação de Miguel Raposo e dramaturgia dos três artistas, Reality Show: Os Raposos 3027 acaba por ser uma aventura teatral inesperada que, como garante José Raposo, “não é musical, não é revista, não é comédia nem é tragédia, mas é tudo isso ao mesmo tempo”.

Para responder a “um novo início, vamos festejar”. As palavras do encenador Pedro Carraca referem-se à proposta de casar a peça Jantar, a 200.ª produção dos Artistas Unidos, com a abertura ao público da nova morada da companhia que Jorge Silva Melo fundou há 30 anos: Rua do Açúcar, número 37.

Neste Jantar, a anfitriã Page (Catarina Campos Costa), uma burguesa fútil e entediada, prepara-se para reunir alguns amigos em torno do mais recente sucesso editorial do marido (Tiago Matias), um “filósofo” da autoajuda. Contudo, logo no início, percebe-se que a refeição que Page se prepara para servir com a ajuda preciosa de um taciturno criado (Vicente Wallenstein) intenta ser pouco celebrativa e suscetível de proporcionar alguns amargos de boca, não só ao marido, Lars, como aos convidados.

A primeira a chegar é Wynne (Inês Pereira), uma excêntrica e falhada artista plástica, que granjeou brevíssimo sucesso quando exibiu uma pintura em que reproduzia os genitais do amante deputado. Seguem-se Hal (Gonçalo Carvalho), um microbiologista bem sucedido, mas rude e boçal, e a sua companheira, a pivot de noticiário Sian (Raquel Montenegro), tratada recorrentemente pelo namorado como a “giraça das notícias”, referência que a vai deixando cada vez mais encolerizada.

Sentados à mesa, Page inicia o seu desfile de iguarias repulsivas, procurando a cada prato humilhar o marido e insultar os convidados. Tudo parece estar a correr como planeara, quando irrompe pela casa um convidado improvável, Mike (Pedro Caeiro). Este anuncia-se como um pobre coitado que, devido ao nevoeiro cerrado, acaba de destruir a carrinha que conduzia no muro da casa.

Contrariando Page, Lars insiste para que o desconhecido se junte à mesa. Com o álcool a fluir, o desajustado Mike acaba por fazer uma revelação surpreendente, e Page começa a suspeitar que o desfecho que planeara para o jantar possa estar em risco.

Neste regresso dos Artistas Unidos à comédia – muito negra, é certo -, Carraca assume a vontade que havia de “fazer uma coisa mais divertida e mais leve”. “Esta peça foi-me proposta pela Catarina [Campos Costa] e pelo Pedro Gil há uns três anos”, conta. Com a situação complicada que a companhia estava a viver desde o anúncio de que teriam de abandonar o Teatro da Politécnica, Jantar ficou “de lado”, sendo que, “há um ano, começámos a achar ser o primeiro texto para fazermos num possível novo espaço”.

Embora por incompatibilidade de agenda não ser possível ter Pedro Gil no elenco, os Artistas Unidos abrem, assim, o novo Teatro Paulo Claro com vontade de festejo. Jantar, peça escrita pela escritora e dramaturga inglesa Moira Buffini, tem a crueldade sombria da vingança, aqui servida, como notou a crítica à época da estreia, não como um prato frio, mas como um prato mesmo muito gelado. Mas, não se assuste – este Jantar é irónico e satírico, deveras divertido e bastante digerível, ideal, sobretudo, para aqueles espectadores “que gostam muito do trabalho de atores”.

Por fim, casa própria

Com a abertura das portas do Teatro Paulo Claro na Rua do Açúcar, os Artistas Unidos têm, por fim, casa própria. Paralelamente ao ensaio para a imprensa de Jantar, Pedro Carraca reconheceu que “a casa ainda está completamente desarrumada, não está pintada, nem sequer tem condições aparentes para receber pessoas”. Mas, é importante estrear assim um espetáculo porque, diz, “queremos que o público veja como este espaço está hoje e virá a estar ao longo do tempo”.

Depois de décadas de incerteza, da passagem por muitos palcos, do período fervoroso d’ A Capital, no Bairro Alto, e de 13 anos instalada no Teatro da Politécnica, a companhia assinou com a Câmara Municipal de Lisboa, a 29 de setembro último, um acordo de cedência de um antigo armazém na Rua do Açúcar, pondo ponto final “num processo particularmente doloroso”.

Neste novo espaço com mais de 800 metros quadrados, os Artistas Unidos encontram “inúmeras possibilidades”, destacando “o grande objetivo de ter duas salas em funcionamento: uma, para que possamos trabalhar em pleno; outra para acolhermos grupos que não tenham espaço próprio, permitindo-lhes carreiras decentes na cidade e não apresentações de dois ou três dias”.

A ida da companhia para um bairro mais periférico acaba por ser, no entender de Carraca, um contributo para valorizar “uma zona com potencial de futuro” como é o Poço do Bispo. O Teatro Paulo Claro fica a cerca de 200 metros do Teatro Meridional e tem na vizinhança outros lugares de cultura como a Fábrica Braço de Prata e o 8 Marvila. Para estar em pleno, os Artistas Unidos reconhecem ter pela frente “trabalhos hercúleos”, e a necessidade de muito investimento, para tornar este espaço no teatro sonhado.

No imediato, se tudo correr como previsto e sem mais adiamentos na agenda (a primeira data de abertura apontava a dia 9), o Jantar começa a ser servido a 23 de outubro.

2025 é um ano redondo para o guineense Kimi Djabaté, que comemora um marco importante no seu percurso: “celebro os meus 25 anos de carreira no dia 18 deste mês, na Voz do Operário, com pessoas de quem gosto muito, como Janeiro, JP Simões, Karyna Gomes, Márcia, Norberto Lobo, Patche Di Rima e Selma Uamusse”.

O artista nasceu numa família de griots (uma linhagem de poetas-cantores que conservam a memória e as tradições da África Ocidental), sendo conhecido pela sua sonoridade única, que junta géneros musicais como gumbé, afrobeat, morna, blues e jazz. As suas canções abordam temáticas sociais e humanas como a liberdade, a justiça social, os direitos das mulheres e das crianças, o combate à pobreza ou a importância da educação.

Kimi Djabaté editou os álbuns Teriké (2005), Karam (2009), Kanamalu (2016) e Dindin (2023). No dia 18, convida o público a juntar-se a ele neste “encontro de amigos onde a música e o amor se vão cruzar.”

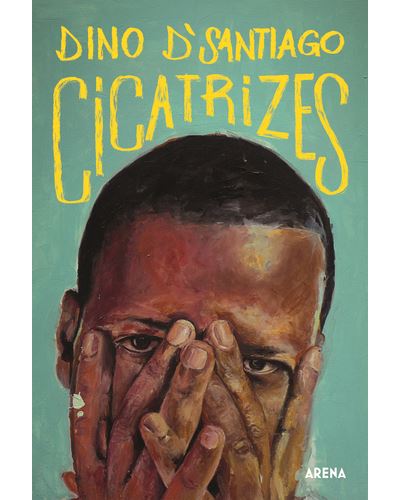

Cicatrizes

Dino D’Santiago

Arena PT

O primeiro livro do (também) músico Dino D’Santiago é uma das escolhas de Kimi: “o Dino escreve sobre as suas dores, nomeadamente de crescimento, e das suas curas, quando possível. Revejo-me nesta jornada, reconheço-me nas suas origens, nas dificuldades pelas quais passou e em relação às quais se apaziguou. Cicatrizes são marcas eternas, quase sempre dolorosas, pessoais, intransmissíveis, mas, ainda assim, obrigatórias. Uma parte indissociável de quem somos.” Nesta estreia na literatura, Dino D’Santiago partilha as suas reflexões sobre o quotidiano e as suas experiências, abordando os seus conflitos e vulnerabilidades.

Batalha atrás de batalha

de Paul Thomas Anderson

Em exibição nos cinemas

Apesar de ainda não ter tido oportunidade de ver Batalha atrás de batalha, Kimi Djabaté diz estar muito curioso: “além dos atores fabulosos, há quem afirme que é uma obra-prima. Em nome do cinema, terei muito prazer se concordar”. O novo filme do realizador norte-americano Paul Thomas Anderson (Boogie Nights, Magnólia) segue a história de Bob Ferguson – personagem interpretada por Leonardo di Caprio – que embarca numa corrida contra o tempo para resgatar a filha, raptada por um antigo inimigo interpretado por Sean Penn. O filme conta ainda com as interpretações de Benicio Del Toro, Teyana Taylor e Regina All.

Kurpo di Mundu

17 de outubro, às 21h

Teatro da Comuna

Inserido no Programa PALOP – 2025 e no SILVESTRE – Encontros de Dança e Artes Performativas, Kurpu di Mundu estreia-se a 17 de outubro no Teatro da Comuna, e é outra das escolhas do músico para esta semana: “um espetáculo de dança de Pedro Ramos e Ernesto Nambera, com a força das gentes da minha terra, a Guiné-Bissau, que explora questões ecológicas, sociais e políticas da atualidade e a necessidade (urgente) de conexão com a natureza e de redescoberta do sentimento de pertença.”

Passeio entre Cais do Sodré e Belém

Por último, Kimi partilha uma atividade que costuma fazer com frequência e que permite (re)descobrir a beleza de Lisboa: “não me canso das caminhadas, corridas ou dos passeios de bicicleta que faço entre o Cais do Sodré e Belém. Com o Tejo a acompanhar-me, redescubro a luz bonita de Lisboa, e tropeço, constantemente, em acasos que me servem de inspiração. Não raramente percebo porque é que escolhi viver aqui.”

Recordas-te em que altura começaste a fazer rimas e a brincar com as palavras?

Comecei a brincar com as palavras em criança, ainda na escola primária. A professora mandava fazer composições e eu fazia sempre em rima. Tenho provas disso, a minha mãe guardou essas coisas todas. Não quer dizer que fosse rap, porque rap não é só fazer rimas, não é fazer quadras de manjerico, é algo mais específico. O rap começou a chamar-me para ser mais do que um ouvinte e passar a ser um contribuinte por volta de 1993.

Foi nessa altura que percebeste que querias fazer disso vida?

Em 1995, formei um grupo no Liceu Dom Dinis, onde estudava, que se chamava Official Nasty. Demos alguns concertos, gravámos algumas maquetes, mas não durou muito tempo. A primeira vez que passei na rádio foi com uma música desse grupo, que se chamava Escola da Vida. Depois do 9.º ano, como sempre adorei artes e cinema, tirei um curso de audiovisuais ao mesmo tempo que, nas aulas, estava a escrever o que viria a ser o meu primeiro disco a solo [Entretanto]. Estava dividido entre o cinema e a música, mas percebi logo que no cinema não é possível ser autossuficiente. Por volta de 1995/96, de forma muito gradual, apercebi-me que estava a investir mais tempo na criação da música. Via que os meus colegas de curso estavam mais à procura de um emprego do que propriamente de serem autores dos seus filmes. E isso é algo que descobri que queria: ser autor, fosse na música ou no cinema. Pode parecer coisa de uma pessoa mimada ou ambiciosa, mas sabia aquilo que queria e vi na música uma maneira mais fácil e mais rápida de poder ser um autor autossuficiente.

Com a evolução da internet e das redes sociais tornou-se mais fácil ter uma carreira musical?

Dá para ver o copo meio cheio ou meio vazio. Hoje, não é preciso um intermediário como a rádio ou uma editora; só precisamos da tecnologia para chegar às pessoas. Mas, da mesma forma que essa fórmula funciona para uma pessoa, ela funciona para um milhão de artistas, ou seja, a concorrência é muito maior, é muito difícil sobressair. Também temos de ter em conta a popularidade do género musical. Quando eu comecei, a quantidade de gente que ouvia rap era uma minoria. Atualmente, o rap é quase como a música pop: toda a gente conhece essa linguagem, toda a gente quer participar. Tal como eu na altura achei que era algo acessível, as pessoas que hoje começam também têm o direito de achar o mesmo.

Quem está a começar pede-te conselhos?

Há muitos miúdos que me perguntam o que é que faço para sobressair. Digo-lhes que sei tanto como eles, porque estou a viver nesta altura, tal como eles. Se em 2025 lhes der a receita que usei quando estava a começar, que é enviar uma maquete para um programa de rádio, isso não vai funcionar. Aquilo que lhes digo é: “faz mais música, faz mais quantidade, descobre a tua identidade”. Gosto de ser romântico e de acreditar que, quando algo é inegavelmente bom, a mensagem acaba por passar.

Como olhas para o rap que se faz atualmente?

Uma das coisas mais bonitas é que hoje temos todo o tipo de rap, é muito heterogéneo. Se quiser um rap com uma mensagem encontro; se quiser um rap para me divertir na discoteca encontro; se quiser um rap muito profundo encontro; se quiser um rap muito vazio, que não é para me fazer pensar, encontro; e eles são todos bem-vindos porque, enquanto seres humanos, temos momentos muito diferentes na nossa vida. Não queremos ouvir rap de intervenção na discoteca, e quando estamos numa fase mais introspetiva não queremos ouvir algo só para dançar. É bom que o rap preencha todas essas temáticas, por isso diria que está de muito boa saúde.

Compor é um ato solitário?

Para mim é. Mas no caso específico do concerto deste mês, como é um evento ao vivo, vou dar uma roupagem nova e acrescentar composição a uma música já existente que por si é um pouco monótona. Sendo um espetáculo ao vivo, quero que ela seja menos monótona por isso tenho de trazer ideias novas. Essas ideias tenho-as sozinho, em casa, mas depois, quando estou com o resto dos músicos, proponho coisas novas, e eles podem trazer outras ideias diferentes e até mais interessantes. Ou seja, também é fantástico criar em conjunto.

És conhecido por fazer muitas colaborações com outros artistas. Isso enriquece-te?

Acho que sou das pessoas que tem mais colaborações, porque o rap tem isso no seu ADN. Quando sai um álbum de rap, normalmente pergunta-se quem é que entra no disco. Se fores entrevistar um cantor de heavy metal, se calhar não vai ter muitas colaborações. Depois também há o lado de colaborar enquanto produtor. Dentro da minha área são mais as pessoas com quem trabalhei, do que aquelas com quem não trabalhei. Para além de trabalhar com pessoas que têm algum nome, também gosto de trabalhar com artistas emergentes porque isso enriquece-me. E também é muito diferente produzir um artista, ou um grupo de várias pessoas. São desafios diferentes que vou encontrando ao longo da minha carreira, que me enriquecem e que me tornam melhor músico e melhor produtor.

A TV Chelas é outro dos teus projetos…

TV Chelas é um canal de YouTube onde divulgo podcasts, músicas, conteúdos de vídeo de arquivo, grandes entrevistas, etc. São conteúdos que considero interessantes e que acho que fazem falta. Nunca vou atrás daquilo ‘que está a dar’. Quando vejo que está toda a gente a fazer uma coisa, faço de forma diferente. O que ainda não foi feito pode ser interessante e refrescante. O objetivo nunca é ser abrangente, é ser marcante para as pessoas que se interessam. Só interessa quem se interessa. Tenho uma máxima de vida: “prefiro ser muito importante para pouca gente do que pouco importante para muita gente”. Essas pessoas vão estar sempre lá para ti. As outras amanhã vão esquecer-te. Acho que é uma boa lição, até de negócio.

Beats Vol. 1: Amor surgiu em 2002 e a inspiração foi fazer a banda sonora do relacionamento dos teus pais. Como surgiu essa ideia?

Não era muito comum existirem álbuns instrumentais de rap em Portugal. Nessa altura fazia cinco beats por noite, era muito prolífico, queria descobrir a minha identidade. Para descobrirmos a nossa identidade temos de ter sede de fazer, passar noitadas a criar, ter entusiasmo. Nessa altura distribuí volumes de centenas de instrumentais por algumas pessoas, entre elas o jornalista Rui Miguel Abreu, que tinha uma editora, a Loop Recordings. Essa editora tinha lançado o primeiro disco, também instrumental, de um artista que é o Armando Teixeira [Da Weasel, Bizarra Locomotiva]. Esse trabalho tinha um conceito, que era a história de um espião. Entretanto, o Rui Miguel fez-me a proposta de lançar um disco instrumental e pensei que também tinha de arranjar um conceito. Os instrumentais já estavam todos feitos, eu não fiz esta música a pensar no meu pai e na minha mãe. Eu escolhi a seleção dos instrumentais que achei que eram os adequados para contar a história do amor do meu pai e da minha mãe.

As faixas contêm excertos de conversas e até de programas de TV. É muito difícil fazer a seleção desses sons?

É uma questão de termos noção dos instrumentais que temos. Se não tivermos essa noção temos de ouvir para perceber quais é que são os indicados para contar a história. No fundo, o meu ato de criação acaba por ser isso. Nas notas do meu telemóvel tenho centenas de apontamentos de rimas, de palavras. Quando quero falar de algum tópico como, neste caso específico, a história de amor dos meus pais, vou aos meus apontamentos de rimas soltas, ver quais é que se adequam mais. Se o tópico for falar sobre redes sociais, vou procurar, nas minhas centenas de apontamentos, quais são as palavras, rimas e ideias que mais se adequam. Isso é um ponto de partida para escrever sobre algo. Recorro sempre a um arquivo de notas.

Isso requer muita organização…

É um caos organizado [risos].

O que é que os teus pais acharam na altura?

Na altura já tinha editado o meu segundo disco enquanto rapper e o meu pai, tal como outras pessoas do meio musical, achou que ninguém ia querer saber de um disco de instrumentais. Eu era um artista emergente e todas as editoras queriam falar comigo. Houve um agente importante da indústria musical que me perguntou no que é que eu estava a trabalhar, mas achou que este disco era uma perda de tempo. Pensei que era mais uma razão para avançar. As pessoas não perceberam a minha visão. Nem o meu pai, que era homenageado no disco, percebeu. Como foi muito bem recebido e toda a gente tem um carinho muito grande pelo disco, que foi crescendo ao longo dos anos, foi quase um “I told you so” [eu bem te disse].

23 anos depois, levas este disco ao CCB. Porque é que quiseste fazer um concerto baseado neste trabalho em particular?

Há quatro anos, ouvi uma música minha cantada, a Sendo Assim, e pensei que ia adorar tocar essa música com orquestra. Tocar com orquestra é um grande luxo, é uma coisa muito especial, que amplifica a emoção das canções. Então lembrei-me de fazer um concerto em nome próprio, com orquestra. Certo dia, estava a ouvir o álbum de instrumentais e achei que isso também seria possível. Já tive muitas propostas para tocar discos inteiros, que é uma coisa que agora se faz muito. Nunca tive muito interesse em tocar, por exemplo, o Praticamente, o meu disco de 2006. Nos meus concertos normais já toco cerca de nove músicas desse disco, então o que tem de especial tocar as outras sete? Prefiro tocar um álbum que nunca toquei ao vivo porque isso torna o espetáculo mais especial. Nenhuma música deste trabalho foi alguma vez tocada ao vivo.

Vais dividir o palco com os Orelha Negra e com uma orquestra. Como vão ser estes concertos?

Não quero que as pessoas que conhecem o disco se perguntem “que música é esta?”. Depois das pessoas reconhecerem que música é que está a dar, há espaço para elementos surpresa que não estão na versão original. O álbum é composto por instrumentais monótonos; não dariam um bom espetáculo musical tal como estão no disco porque são muito repetitivos. Na altura em que o disco saiu, muitas pessoas me davam feedback, tanto rappers que gostavam de rimar naqueles instrumentais porque eram monótonos o suficiente para eles rimarem e brilharem, como também atores que estudavam os meus textos com a minha música de fundo, ou pessoas que estudavam enquanto ouviam o álbum. Como é meio hipnótico e relaxante, é útil no sentido de ser background music. Transpor este tipo de trabalho para um concerto torna-se um desafio porque quero apresentar um espetáculo de música emocionante, empolgante e surpreendente. Esse é o grande desafio.

Que projetos se seguem?

Como estou 100% concentrado neste concerto, fiz uma pausa nos trabalhos que estou a produzir, embora também participe como rapper numa música ou outra. Estou a produzir um trabalho com o Ace, dos Mind da Gap, e com a cantora Amaura. Retomarei estes trabalhos mal acabe estes concertos. Depois é seguir as parcerias, como a que tenho com o Mundo Segundo, dos Dealema. Temos um projeto em andamento há dez anos, em que vamos lançando uma música por ano, que irá culminar num álbum daqui a uns tempos. Uma coisa muito interessante dos dias de hoje, que é muito libertador, é não estarmos dependentes de editoras ou de rádios. Tanto posso lançar um álbum às quatro da manhã de uma terça-feira, com músicas que nunca ninguém ouviu, como lançar um álbum com o Mundo Segundo, com músicas que foram sendo lançadas ao longo dos últimos anos.

Há todo um monte atabalhoado de perguntas que vem à cabeça das crianças quando se fala da obrigatoriedade de irem para a escola e da necessidade de os pais irem trabalhar. “Para que é que serve a escola, sabes? Porque é que precisamos de ir à escola? Porque é que todas as crianças precisam de ir à escola? E porque é que os pais têm de ir trabalhar? Afinal de contas, alguém me explica de uma vez por todas o que é que é o trabalho? Para que é que serve o trabalho? E porque é que o trabalho dos pais não pode ser ir connosco para a escola? E porque é que a nossa escola não é no trabalho dos pais? Alguém me sabe dizer porque é que não podemos estar juntos? Porque é que nos têm de separar todos os dias dos nossos pais? Porquê? Porquê? Porquê?”, ouve-se no novo espetáculo dos Hotel Europa, que, no seu título, formula ainda mais uma: O que é que os meus pais fazem quando não estão comigo?

Todas essas interrogações deram origem à primeira peça dirigida a famílias desta companhia que já leva dez anos a fazer teatro documental. André Amálio, ator e encenador, e Tereza Havlíčková, bailarina, o casal por detrás dos Hotel Europa, resolveram seguir as angústias dos filhos, um no segundo ano, outra no pré-escolar. “O espetáculo nasceu deles e das perguntas que nos iam fazendo, da dificuldade de se separarem de nós para irem para escola, dos medos deles. Percebemos que não acontecia só na nossa família e acabou por ser o ponto de partida para discutirmos como olhamos para estas questões e como esses momentos são difíceis. Isso leva-nos para outras perguntas sobre o modelo de sociedade que temos e como isso tem implicações nas relações entre pais e filhos”, conta André.

Depois de entrevistas a cerca de 50 crianças da Escola Básica José Cardoso Pires, na Costa da Caparica, num trabalho de campo de cinco meses, construíram O que é que os meus pais fazem quando não estão comigo? “Quisemos alargar o conceito do que é o teatro documental e tentar estendê-lo a estes novos públicos”, afirma o ator. Em cena, fazem viagens à China e à lua, mas sobretudo à diversão que é imaginar o que andam os pais a fazer, intercalando isso com excertos dos áudios das entrevistas. Entre caixas e malas, inventam brincadeiras e mostram que os medos se enfrentam com boa disposição e que todas as interrogações podem resultar em poemas ditos e representados num palco. E que, afinal, há mesmo pais que se divertem enquanto os filhos estão na escola.

Depois das apresentações para escolas, no início da semana, O que é que os meus pais fazem quando não estão comigo? está em cena no LU.CA nos dias 25 e 26 de outubro, sábado, às 16h30, e domingo, às 11h30 e 16h30. O espetáculo é dirigido a crianças a partir dos 6 anos.

paginations here