Mais de uma década depois de Cabaret, Diogo Infante regressa ao teatro musical e, uma vez mais, ao universo de um dos grandes coreógrafos da Broadway, Bob Fosse. Chicago é, desde 1975, ano em que o musical inspirado na peça de Maurine Dallas Watkins estreou em Nova Iorque, com música de John Kander e libreto de Fosse e Fred Ebb, um dos maiores sucessos mundiais do género, tendo sido representado desde então em dezenas de países.

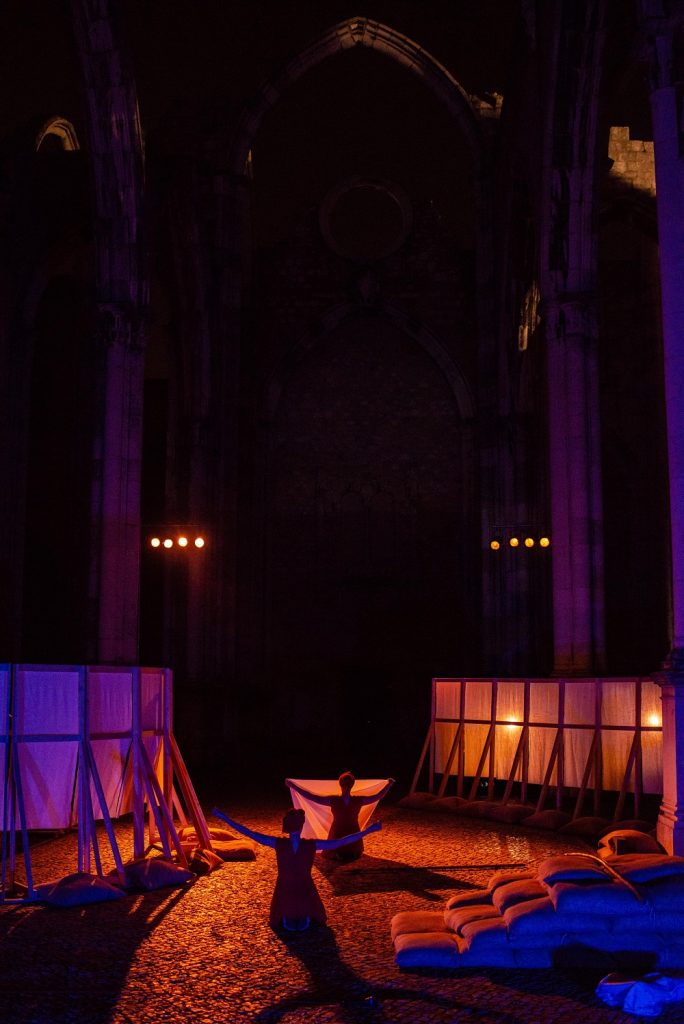

Embora exista um franchising do musical, Infante acabou por conseguir dissociar-se e obter aquilo que considera “uma licença para a criatividade”, sendo que a versão em cena no Teatro da Trindade “resulta do trabalho de uma equipa que, com muita ambição, colocou todo o seu talento em cena”. Assim, a exemplo, a coreografia é assinada por Rita Spider, os figurinos por José António Tenente e a encenação reflete “um olhar pessoal e muito atual sobre o musical, realçando a crítica a um sistema judicial ou a aura de estrela que os media conferem a alguns criminosos.”

Curiosamente, Infante conta que, quando o viu pela primeira vez há largos anos em Nova Iorque, não ficou particularmente entusiasmado e, talvez por isso mesmo, não lhe interessou trazer para palco o formato “oficial”. “Por exemplo, achei bem mais interessante o filme [dirigido por Rob Marshal em 2002 e vencedor do Oscar de Melhor Filme] que, tal como na nossa versão, dá particular atenção às partes não musicais, algo que por vezes se descura neste género de produções”, sublinha.

Por essa razão, o encenador foi particularmente criterioso na escolha do elenco. “Qualquer dos artistas em cena tinha que ser capaz de cantar, de dançar e de representar”, refere ao lembrar que o casting foi essencial para selecionar os melhores. “Quando decidi fazer o Chicago só tinha definidos três atores: a Gabriela Barros e a Catarina Guerreiro, que tinham estado nas audições de Cabaret e que com muita pena minha não chegaram a entrar no espetáculo, e o José Raposo, que imediatamente vi no papel de Amos Hart, o marido traído de Roxy.”

Ambientado na Chicago da década de 20 do século passado, o musical conta a história de duas cantoras rivais de vaudeville, Roxy (Gabriela Barros) e Velma (Soraia Tavares), acusadas de homicídio – a primeira pelo assassinato a sangue-frio do amante; a segunda, pela morte do marido e da irmã. Presas, ambas vão recorrer aos serviços de um inescrupuloso advogado, Billy Flynn (Miguel Raposo), e aos esquemas obscuros da chefe das guardas prisionais, Mama Morton (Catarina Guerreiro), de modo a reconquistar a liberdade e atingir as luzes do estrelato.

CHICAGOEncenação Diogo InfanteÉ crime não ver este espetáculo!A partir de 11 SETBilheteira Online: bit.ly/TeatroTrindade_CHICAGO

Publicado por Teatro da Trindade em Domingo, 1 de setembro de 2019

Quando estreou em Espanha, em 2014, Emília foi um retumbante sucesso, mais um triunfo de Claudio Tolcachir, o autor argentino que anos antes se afirmara no panorama teatral internacional com A Omissão da Família Coleman. De algum modo, Jorge Silva Melo sublinha a influencia que a peça terá tido no cineasta Alfonso Cuaron que, algum tempo depois, dirigiria Roma. Tal como o consagrado filme, também Emília é a história de uma ama, tendo a peça nascido, segundo o próprio Tolcachir, do encontro casual que teve com a mulher que dele cuidou na infância.

Enquanto Roma mergulha no passado, Emília projeta-se no reencontro (casual) da velha ama (Isabel Muñoz Cardoso) com Walter (Américo Silva), o seu “menino”, agora já homem feito. Os fortes laços afetivos avivam-se e Walter leva Emília a sua casa para lhe apresentar a família – a família que ele “construiu”. Porém, tudo naquela casa, prestes a ser habitada (a família acaba de se mudar), é trespassado pela fragilidade, nomeadamente a dos laços familiares que não são bem o que aparentam.

Habitada por “personagens ricos e intensos”, a peça tem, como sublinha Silva Melo, “um erro de paralaxe”, ou seja, não é a genética que define o amor, pelo que “a ideia de família subjacente é a que se deseja”, não a que biologicamente foi determinada. E essa forma de consumar aquilo por que se anseia une, até tragicamente, Emília e Walter. Ela, desejando continuar a ser a que cuida e acarinha, a “mãe” (embora tenha tido um filho biológico com quem não mantém qualquer tipo de relação); ele, que desejou constituir família e acabou tomando uma de empréstimo, antevendo o quão devastador pode ser viver um amor assim.

Emília estreia a 11 de setembro, no Teatro da Politécnica, e permanece em cena até 19 de outubro.

Como é que a bateria surgiu na tua vida?

É difícil de explicar. Acho que se resume a uma atração, um feeling…

Alguma influência familiar?

Não tenho na família ninguém ligado à música. A minha avó tem um lado muito artístico, sempre puxou muito por mim. O meu pai não tem nada a ver com jazz, mas sempre ouviu muita música. Sempre tive muita música em casa.

Quando é que te começaste a interessar pelo jazz?

Quando andava no quinto ou sexto ano, tinha um amigo de escola cujo pai era um verdadeiro nerd, tinha todos os discos de jazz. Eu e os meus amigos juntávamo-nos a ouvir Chet Baker. Nessa altura um disco dava-me para vários meses…

Houve algum disco em particular que te tenha marcado?

Quando és novo e estás a descobrir coisas pela primeira vez, há discos que parecem magia, como o Love Supreme, do Coltrane. Quando o ouvi pela primeira vez pensei: “que loucura é esta?”. Foi uma cena brutal.

Continuas a ouvir esses primeiros discos?

Estou sempre a revisitá-los. Como é algo que faz parte da minha linguagem, há um lado de estudo. Há um lado de “curtição”, mas também esse lado de exploração. Às vezes tenho a neura de ter que ouvir o Elvin Jones para tentar perceber como é que ele fazia aquilo.

Que recordações guardas dos teus primeiros passos no jazz?

Estudei jazz no Hot Clube mas, a determinada altura, tive que sair. Havia coisas muito boas, mas as coisas menos boas estavam a fazer-me mal. Nessa altura o Alexandre Frazão ia começar a dar um novo curso na Academia de Amadores de Música de Jazz, uma coisa muito mais séria. Entretanto, na sede da Clean Feed Records comecei a apanhar o início da onda do free jazz. Foi aí que me eduquei (ou deseduquei) para coisas muito ‘fora do baralho’. Um dia fui ao Jazz em Agosto, vi a Globe Unity Orchestra (devia ter uns 18 anos) e fiquei completamente doido. Saí dali e comecei a tocar free jazz. Era tudo novo, foi um momento lindo. De tal forma que estava a estudar Design Gráfico e desisti. Percebi que trabalhar com computadores não era para mim. Ainda agora estive um ano e meio sem telemóvel, o meu pc mal funciona… É coisa de baterista. Gosto é de bater com paus em coisas.

Não te dás bem com a tecnologia, portanto?

É mais do que isso. Tenho aversão total. Às vezes vou almoçar com os meus pais e eles estão os dois agarrados ao telemóvel. Eu não.

Há alguns anos, tiveste a oportunidade de ter Evan Parker como mentor. Que ensinamentos retiraste desse convívio?

Tive muita sorte porque já estive várias vezes com ele: fiz dois workshops há algum tempo, depois fiz um mini-workshop há relativamente pouco tempo, e fez agora um ano que toquei com ele em dois concertos. Ele representa a verdadeira esperança daquelas pessoas que estão melhor agora do que antes. Nunca tocou tão bem como agora, aos 74 anos. Depois há as questões técnicas, relacionadas com a improvisação. Uma das frases que ele costuma dizer é “you have to make the others sound better”. Ele dizia-me que eu, enquanto baterista, tenho mais esse papel do que os outros. Claro que todos têm que ter a sua voz. Isto é uma discussão eterna nas bandas: saber qual é o papel de cada um. Num trio, por exemplo, cada um tem a sua função, mas isto não é só sobre nós, há algo superior, que é a música. Como dizia o Paul Lovens, que é um baterista incrível, nós somos editores. Fazemos corte e costura em tempo real.

Imaginas-te nesse papel de mentor?

Há pouco tempo estive com o Peter Evans a dar um workshop e gostei bastante da experiência, embora eu tente não dar aulas…

Não gostas desse lado pedagógico?

Não é por isso. Acho é que tem um lado perigoso. Muitos músicos acabam com a sua energia e investem muito tempo a dar aulas. Faz-se muito dinheiro e fica-se preso a isso. Sempre evitei. Já recebi convites e, na altura, pedi imenso dinheiro para garantir que a coisa não se concretizava. Uma coisa são aulas regulares, outra coisa é um workshop, em que, no final, cada um vai à sua vida.

A música está sempre presente na tua vida, ou consegues desligar-te dela em determinados momentos?

Tenho pesadelos com a bateria em que estou a tocar e os pratos começam a afastar-se… Acho que não dá para desligar, não dá para ser de outra maneira…

Volúpias é o teu primeiro disco em nome próprio, resultado de uma residência artística na ZDB. Fala-me sobre esse processo.

Conheço o Sérgio [Hydalgo, programador musical da ZDB] há muito tempo. Aliás, o primeiro concerto de Red Trio foi aqui. A certa altura sentia que estava a bater contra uma parede, num beco sem saída. Queria compor, fazer um disco. Percebi que precisava de palco e tempo para me organizar. Vim ter com o Sérgio e disse-lhe que a única maneira que tinha de escrever um disco era pondo temas em prática. Sugeri que fizéssemos um concerto de dois em dois meses durante um ano, onde eu escreveria música para cada um deles. Durante dois meses compunha, ensaiava com a banda e dávamos o concerto, sempre neste ritmo intenso. O ano passou mas fiquei com a sensação de que, apesar da experiência ter sido super enriquecedora, a música não dava para fazer o disco. Pensámos sobre o assunto e decidimos ir para estúdio e fazer um best-of das melhores músicas que tinham resultado da residência. Estávamos com uma boa energia no final da residência e revisitámos os melhores temas. O disco é isso, e eu estou feliz com ele.

O jazz não é um estilo de música de massas. Achas que é preciso educar o ouvido para desfrutar do jazz?

É como tudo na vida, ninguém gostou da primeira cerveja que bebeu. Isso depende muito da pessoa. Eu, por exemplo, faço sempre as escolhas mais inusitadas. Escolho sempre o queijo mais mal-cheiroso ou o bagaço mais estranho…

Que outro tipo de música ouves?

Quando era mais novo ouvia de tudo e não quer dizer que agora não o faça, em modo de pesquisa. Estou sempre à procura de coisas novas. Não ouço, por exemplo, música comercial, embora existam coisas antigas e comerciais com boa onda. A televisão também já teve mais qualidade do que tem hoje. O mundo pop era diferente no passado. Hoje, metade do que é comercial é lixo. Antigamente o pop pretendia ser uma coisa popular, não era necessariamente sinónimo de lixo.

O teu concerto abre a nova temporada da Culturgest. É uma sala que te traz boas recordações?

É a primeira vez que vou tocar no Grande Auditório. Tenho dado concertos sempre no Pequeno Auditório. A minha preocupação é que corra bem, é o meu projeto, são os meus temas, há um convidado especial…

Ainda ficas nervoso ao entrar num palco?

Um dia o Riley Walker chegou até mim e disse que precisava de um baterista. Fui ter com ele ao Porto e fizemos um ensaio em que tocámos uma vez cada música. No dia a seguir atuámos no palco principal de Paredes de Coura e no dia a seguir a esse toquei com ele no maior palco onde já toquei na minha vida, num festival no País de Gales. Perante aquele mar de gente fiquei logo vacinado. Depois disso acho que consigo tocar em qualquer lado… [risos]

A 17 de setembro apresentas o teu disco em formato quarteto e terás como convidado o pianista de jazz alemão Alexander von Schlippenbach. Como surgiu a oportunidade de tocares com ele ao vivo?

Ele é um grande músico e está muito velhinho, tem 82 anos, creio. Toquei com ele na Rússia há uns meses. Ele era membro dos Globe Unity Orchestra, a tal banda que mudou a minha vida. É um dos culpados disto tudo [risos]. Basicamente adoro o trabalho dele. Ele tem um trio, os Schlippenbach Trio, uma das minhas bandas favoritas de sempre de pessoas vivas. É um super músico, no mesmo patamar que o Evan Parker. Também tem um free spirit no que diz respeito à improvisação. A improvisação tem muito a ver com técnica, mas no fundo é como uma porta que abres e onde está tudo escuro, mas no final sabes que vai ser maravilhoso.

Portugal não é demasiado pequeno para ti?

Nasci nos Estados Unidos, a minha mãe é brasileira e o meu pai moçambicano. Vim para Portugal com dez anos… Até acho que vim parar à música por causa disso, por ser algo universal e não ter língua. O jazz é um tipo de música que foi buscar referências a outros géneros, um bocado como eu, que tenho uma ascendência variada. Felizmente passo a vida lá fora a fazer concertos não só porque adoro estar na estrada, mas também pela questão económica. Mais de metade do dinheiro que ganho vem dos concertos que dou no estrangeiro. A Europa tem imensa atividade no que ao jazz diz respeito. Mesmo os músicos americanos passam muito tempo na Europa a tocar, porque há mais dinheiro para a cultura.

Já estás a escrever material para outro disco?

Tenho estado a trabalhar num solo, estou a acabar de o misturar e de construir o disco. É um apanhado de quatro concertos e é um disco impossível, uma espécie de desafio. Achamos sempre que os discos têm de ser o mais próximo possível do real, da pureza total. Enjoei-me um bocado disso. Este disco a solo está a ficar um monstrinho muito esquisito, mas tem sido um trabalho muito bom.

O presente itinerário permite-nos revistar, através de alguns locais de Lisboa, duas obras que representam, na perfeição, as duas principais vertentes da produção camiliana: a novela satírica de costumes e a novela passional. “Chorar ou rir, é onde bate o ponto”, escreveu Camilo. “Quem não conseguir uma das cousas não nos importune.”

A Queda dum Anjo

Ao mudar-se para Lisboa, para ocupar as suas novas funções de deputado, Calisto Elói de Silos e Benevides de Barbuda, morgado da Agra de Freimas, termo de Miranda, escolhe alojar-se em Alfama “por lhe terem dito que, naquela porção da Lisboa antiga, a cada esquina havia um monumento à espera de arqueólogo competente”. As suas motivações eruditas não foram porém suficientes para o manter na dita morada, já que “ao cabo de três dias, mudou-se para rua mais limpa, supondo que os lamaçais de Alfama haviam tragado os monumentos, lamaçais em que ele desastradamente escorregara, e donde saira mal limpo, e assobiado por marujos e colarejas, seus vizinhos mais chegados”.

Recorrendo aos seus amados e reverenciados autores de eras passadas para obviar o problema das águas de Lisboa, que considerava pesadas e salobras, “leu que o Chafariz de El Rei, dava uma linfa gostosa e de suave quentura, a qual limpava a garganta de toda a rouquidão e afinava as vozes, e assim, dizia o clássico, não errará quem disser que ela é a causa das boas vozes que em Lisboa docemente ouvimos cantar; e também dos bons carões que conservam as mulheres”. Mandando que lhe trouxessem um barril, “bebeu à tripa-forra o deputado, e teve uma dor de barriga precursora de febres quartãs”.

Ao Convento de Santa Joana, situado em Santa Marta, junto ao antigo Chafariz do Andaluz, rumou Calisto Elói para se deleitar com as cantorias religiosas interpretadas pelas ditas vozes afinadas pelas propriedades das águas. No entanto, não foi cantoria o que ouviu: eram três narizes roufinhando destoantes (…) Chamou a madre-porteira, e disse-lhe, com a sua candura de bom homem, que recomendasse às senhoras cantoras a água do Chafariz de El Rei”.

A estreia parlamentar de Calisto Elói deixou marcas: tendo lido o Regimento da Câmara dos Deputados, o homem de carácter impoluto e nada disposto a transigir das suas convicções, “logo embicou na forma do juramento e disse que não jurava sem aspar as palavras que o obrigavam a ser inviolavelmente fiel à carta constitucional”. Pedindo a palavra e violando os regulamentos com o beneplácito do curioso presidente, referiu: “Senhor Presidente! Nos primórdios da Humanidade, a boa fé dispensava os juramentos: hoje em dia para tudo se faz mister jurar porque a boa fé desapareceu velut umbra da face da terra”.

Perante a desilusão de ver repudiado e incompreendido o seu primeiro assombro nas vertigens da paixão (adúltera) pela doce Adelaide, ocorrem a Calisto pensamentos sombrios. Neste contexto, Camilo elabora sobre o ato de dar temo à própria vida (que ele mesmo viria a fazer, anos mais tarde) e de um sítio para essa trágica decisão: “Calisto, digamo-lo sem refolhos, caiu. Atascou-se. Foi de cabeça ao fundo do pego em que deram a ossada o último rei dos Godos, e Marco António, e o rei enfeitiçado pela comborça Leonor Teles, e Simplício da Paixão, e várias pessoas minhas conhecidas, que experimentaram todos os sistemas de desfazer a vida, desde o muro de São Pedro de Alcântara até às cabeças dos palitos fosfóricos”.

Romance dum Homem Rico

O narrador apanha o comboio em Santa Apolónia em direcção a Santarém e conhece outro passageiro, o padre Álvaro Teixeira de Macedo, protagonista do romance. Já depois da morte deste, através de uma analepse, dá-nos a conhecer as vicissitudes da sua vida. Natural de Lisboa, possuidor de uma educação esmerada e de bens avultados, está desde a mais tenra idade prometido em casamento a sua prima Leonor por quem sente um amor profundo e sem limites.

Leonor enamora-se de um poeta de Vila do Conde, Miguel Sotto-Mayor. O pai, o morgado dos Olivais, encerra-a no Convento das Comendadeiras, ao Largo de Santos-o-Novo, para a forçar a casar com o primo. “Leonor ostentou brava reacção, mas cedeu, por fim, à força, dizendo que o tempo era a arma e a vitória dos fracos”. Desobedecendo, a jovem casar com Miguel. O poeta, ao saber que o sogro está arruinado, entrega-se amores adulterinos. É baleado e morto num dos seus encontros nocturnos.

Viúva, Leonor transfere-se para um palacete em Buenos Aires, procurando “a vida luxuosa de Lisboa” e entregando-se a uma existência dissoluta. Abre os seus salões “a uma partida semanal de parentes e amigos íntimos. Estes chamados ‘amigos íntimos’ são às vezes os inimigos de fora”. Leonor vive da beneficência de seu primo Alvaro e de sua tia Maria da Glória. Entretanto, torna-se cortejada por um moço sem “nascimento nem posição”. O jovem arrivista abandona-a quando toma conhecimento de que ela está arruinada. Humilhada, Leonor tenta suicidar-se.

“A vida voltou lentamente a Leonor, mas jamais a saúde”. Em consequência da tentativa de suicídio “seguiu-se a paralisia, e a inteira inactividade”. Álvaro abraça a carreira sacerdotal e Leonor recolhe ao convento de Santa Marta (atual Hospital de Santa Marta) onde vem a morrer. O seu primo e eterno noivo revela-se de uma dedicação invulgar e sem limites visitando-a “duas vezes em cada dia”.

O pai de Leonor, o Morgado dos Olivais, Sebastião de Brito, possuía no local “um palácio em ruinas desabitado desde o terramoto”, “o palacete onde nasceu Leonor” e “duas quintas que se espreguiçam na margem do aurífero Tejo”. Será nesse palácio em ruínas, na Quinta do Canavial, que passará os seus últimos dias Álvaro Teixeira de Macedo. Vive “na porção mais reparada e habitável do palacete (…) uma sala e dois quartos contíguos. Num destes estava a cama e a livraria do padre, o outro era devoluto para hospedes”. O “homem rico” deste romance, que fez do dinheiro meio de felicidade alheia, após a morte de Leonor, sua amada da juventude, extingue-se também, pois dá por terminada a missão que tinha na vida.

2019 é um ano especial para o São Luiz, pelos 125 anos. Esta programação celebrativa pode ser entendida como a afirmação plena de uma direção artística?

Enquanto diretora artística, tem sido essencial aquilo que defino como uma espécie de “dramaturgia”, ensaiada ao longo dos últimos quatro anos, que passa pela fixação da memória. A memória entendida como processo de aprendizagem e de reflexão. Assinalar os 125 anos é celebrar a história rica que este teatro tem, encaixando a programação no olhar que diferentes criadores têm perante aquela que é uma história comum. Por exemplo, o espetáculo do Teatro Praga [Xtròrdinário] foi paradigmático desse olhar, uma vez que descobriu outras histórias dentro da história do teatro. Do mesmo modo, o da Joana Craveiro [Ocupação] estabeleceu a relação dessa mesma história com a da resistência antifascista. Pelo que até aqui se passou, e também pelo que reservamos para os próximos meses, poderei garantir que esta programação, por toda a liberdade que tive em prepará-la, é a afirmação de uma identidade…

Essa identidade pode ser definida para além desta linha programática da celebração dos 125 anos?

Com certeza. A identidade atual do São Luiz passa pela relação com a sua história, com a cidade e com os artistas. Aliás, se há algo que tenho privilegiado é o acompanhamento e a relação sólida com os artistas. Se olharmos para estes últimos quatro anos, verificamos que alguns deles estão presentes a cada temporada. Isso permite que cresçam e que tenham o espaço e os meios para darem continuidade ao desenvolvimento do seu talento.

Falemos dos grandes momentos que encerram esta celebração. O corolário será o livro que a jornalista Vanessa Rato coordenou e que reúne textos de várias personalidades…

Quisemos contar a história do São Luiz, mas não só. O livro reúne, sobretudo, uma série de textos da autoria de pessoas muito diferentes que refletem sobre a importância deste teatro hoje, não só na cidade, até porque tem a particularidade de ser um teatro municipal, mas na contemporaneidade e nas artes de palco. Como não havia ainda nenhum livro sobre o Teatro São Luiz, fico feliz por deixar uma marca não efémera desta celebração.

A temporada 2019/2020 arranca com a continuação desta celebração, ou seja, com o regresso a palco de A Dama das Camélias, peça de Alexandre Dumas (filho) que Eleonora Duce interpretou aqui no final do século XIX.

Por sinal, não foi uma encomenda, mas um encontro de vontades. Há anos que gostaria de ter em cena esta peça e, um dia, a Carla Maciel [atriz que vai protagonizar o espetáculo dirigido por Miguel Loureiro, em estreia a 6 de setembro] vem ter comigo a propô-la. Aceitei, mas desde que fosse feita no âmbito dos 125 anos do São Luiz, precisamente por ser um texto inscrito na história deste teatro devido à passagem por Lisboa dessa grande atriz.

Em novembro, há outro momento importante com o regresso do cinema à sala principal do São Luiz…

Com Metropolis, o filme de Fritz Lang que aqui estreou em 1928. Tal como nesse ano, o filme será acompanhado com música ao vivo, numa nova partitura de Filipe Raposo, que conduzirá o mesmo número de instrumentistas que à data da estreia do filme.

Do que passou nesta celebração, há algum momento que a tenha tocado particularmente?

A ópera do Offenbach, A Filha do Tambor-Mor, foi um momento muito especial por ter sido um projeto ambicioso e inteiramente nosso. E o que mais me agradou foi ter aqui em palco dezenas de alunos do ensino artístico de todo o país e apostar, de um modo tão evidente, na relação com as escolas. Aliás, confesso que gostaria de investir muito mais nesta relação que considero de vital importância para o futuro.

Atualmente, os três teatros municipais de Lisboa são dirigidos por não-artistas (a Aida aqui, a Susana Menezes no Teatro Luís de Camões e o Francisco Frazão no Teatro do Bairro Alto). Acredita que a exigência é maior por não serem artistas?

Talvez. Durante muito tempo, um programador a ocupar a direção artística de um teatro levantava muitas dúvidas. Hoje, acho que já não é bem assim, até porque é comum ouvir críticas a programadores-artistas acerca das opções estéticas que assumiam. Pessoalmente, também tenho as minhas, mas, e talvez porque não sou artista, consigo estabelecer o distanciamento que me pode permitir programar um espetáculo do qual posso não gostar particularmente, mas que é fundamental num determinado contexto. Diria que tenho a vantagem de não ter prisões do ponto de vista estético e, enquanto programadora, procuro estar sempre muito consciente e atenta ao sítio onde estou e ao que me rodeia.

Caso estivesse noutro teatro, seria uma programadora diferente?

Certamente. Programar um teatro municipal é desenvolver serviço público. Se estivesse no CCB ou na Culturgest seria diferente com toda a certeza.

Já referiu a relação com os artistas como fundamental na sua direção, mas há mais marcas identitárias…

A minha direção teve algumas preocupações. Em relação às mulheres, por exemplo, elas representam este ano mais de 50% dos criadores que vão passar pelo São Luiz. E estão aqui pela sua qualidade, não por serem mulheres. Orgulho-me deste ser o teatro que tem mais mulheres a trabalhar. Depois, há também a internacionalização, uma aposta inédita no São Luiz, e que tem permitido a inúmeros artistas circularem com os seus trabalhos por Paris, Istambul ou Brasil.

Concluímos com alguns destaques desta temporada?

Porque não? Teremos o regresso da Christiane Jatahy com o segundo capítulo de Nossa Odisseia; uma retrospetiva dos solos de Mónica Calle intitulada Este é o meu corpo; ou uma nova parceria de Ricardo Neves-Neves com Filipe Raposo, depois do grande sucesso de Banda Sonora, chamada A reconquista de Olivenza.

Em que fase de desenvolvimento se encontrava este projeto quando se deu a sua entrada?

Quando o Paulo Branco me propôs o filme já existia um primeiro guião do Rui Cardoso Martins. Quando aceitei, disse ao Paulo que gostava muito do tema, do assunto, mas que queria mexer no guião. Trabalhei sozinho em cima da versão do Rui, e depois entrou também o Gilles Taurand para trabalhar uma parte, tendo eu procedido à colagem final.

A escolha do ator Albano Jerónimo para o papel principal é decisiva no impacto do filme. Foi evidente para si que o João Fernandes tinha de ser ele?

Foi claríssimo. Lembro-me das conversas prévias que tive com o Paulo Branco e, mesmo antes da reescrita que permitiu que me apoderasse de parte da história para a tornar minha, o Albano era a única pessoa que via com o perfil certo para uma personagem desta dimensão. Não só pelas características físicas, mas também porque ele tem capacidade para aceder a uma loucura que não se percebe bem. Essa zona de ambiguidade tinha de existir no João Fernandes.

A contribuição de Paulo Branco em A Herdade vai muito para além do papel de produtor. Em que áreas se reflectiu o seu contributo?

A vontade de fazer um filme sobre este assunto nasce dele. Quando entro com o desejo de me apropriar emocionalmente do assunto, para não ficar limitado a executar o papel de realizador, o Paulo esteve sempre muito comigo. Não só do ponto de vista técnico, mas tínhamos boas discussões sobre filmes, sobre emoções e sobre cenas que deveriam entrar ou sair.

O filme só tem música na abertura e no fecho. O que justifica no seu entender esta opção?

Não foi algo de que tivesse consciência desde o início. Durante a montagem, com o Roberto Perpignani, comecei a sentir que o filme precisava de espaço e de tempo e de som. Som ambiente, dos ventos, do silêncio. E o processo apanha-me numa fase em que nos meus trabalhos no teatro não queria sublinhar emoções. O papel da música no cinema é o de encaminhar, de direccionar, de dar um determinado ambiente ao espectador. O próprio filme começou a rejeitar algumas experiências que fomos fazendo. A música ficou apenas nos momentos em que surgem os títulos.

A Herdade não mostra sexo ou violência, embora as consequências destes elementos sejam bem visíveis. Isto resulta de uma tentativa de fugir à gratificação mais óbvia do cinema? Ou há outra explicação?

Vou deixar para já de lado a parte sexual e falar das ações propriamente ditas. Gosto muito dos espaços que ficam “entre”. Entre os eventos. O filme tem bastantes eventos, mas consegui encaminhar de tal forma a narrativa para poder viver só com as consequências dos eventos. Uma zona de ambiguidade emocional de que gosto muito. Daquilo que as personagens estão a sentir. De onde tiramos sempre coisas diferentes da pessoa sentada ao nosso lado. Relativamente à questão sexual, como é um assunto tão fundamental naquela história, não quis mostrar o que não precisava de ser mostrado.

O filme dura duas horas e 45 minutos. Trata-se da primeira e definitiva versão de montagem ou existiram outras com diferentes durações?

No primeiro corte tínhamos três horas. Mas existia uma consciência muito clara de que havia várias cenas para resolver. Coisas que não estavam a funcionar. Falei com o Paulo Branco para saber se a duração poderia ser um problema. Respondeu que seria a que o filme pedisse. Então eu e o Roberto Perpignani estivemos muito à vontade no deixar o filme correr para o sentimento que pretendiamos.

O cinema português não costuma apresentar guiões com tanta qualidade de escrita e fôlego romanesco. As fontes de inspiração do filme são predominantemente de ordem literária ou cinematográfica?

Uma das minhas grandes vontades foi a de trazer para o filme o prazer que retiro da leitura. Gosto muito dessa zona que a leitura permite, de liberdade interpretativa, e quis que o interior das personagens e o que se passa dentro delas fosse entregue dessa forma. Quanto às referências que tínhamos, eram de filmes clássicos do cinema americano e italiano. Posso falar do Leone (Aconteceu no Oeste, de 1968), do Minnelli (A Herança da Carne, 1960); enquanto preparávamos o filme, andámos a rever filmes de que gostávamos desde a infância e conhecer outros novos. Do ponto de vista da literatura não consigo destacar uma referência. O que gosto é dessa regra fundamental que permite seres tu a construir o teu filme.

A Herdade exigiu um aturado trabalho de reconstituição? Que relação estabelece entre as limitações da produção e as soluções encontradas?

Muitas coisas estão preservadas. Aquele terreiro está muito assim, mas obviamente tivemos que apagar alguns sinais de modernidade, embora isso hoje seja relativamente simples. O terreiro foi uma das razões pelas quais escolhi aquele espaço. O terreiro com o pilarete no meio, e aquela dimensão foi o que me fez querer muito filmar aquela casa. Mas, parte dos interiores, não foram filmados no mesmo sítio.

Homens, cavalos e grandes espaços são elementos que associamos ao género do western. Podemos fazer esta leitura, a de A Herdade poder ser visto como um western lusitano?

Sim, e até era mais do que acabou por ficar. Filmámos bastantes cenas deles a cavalo, coisas mais típicas do western, mas acabaram por sair. Houve uma necessidade na montagem de tornar este João Fernandes heróico e humano. Ou seja, não querer transformá-lo num boneco em que não se acredita, e precisávamos de ter muitas zonas cinzentas nele. Acabou por ficar só a parte final, em que ele monta a cavalo noite fora, e adquire outra força.

No seu entendimento da personagem principal (João Fernandes), trata-se de alguém forte com uma capacidade invulgar de enfrentar as adversidades, ou será antes um homem fraturado por dentro, obrigado a crescer depressa de mais e a abdicar da sua inocência?

Ele parece um valente, mas depois há momentos em que não consegue assumir-se perante certas coisas. Eu adoro essa contradição na personagem, acho que a torna muito humana. Esse lado de cobardia, de dificuldade nos afectos, são zonas muito queridas para mim quando estou a trabalhar personagens. A dificuldade na comunicação, a incomunicabilidade que existe uns com os outros. Gosto disso. E gostei muito de trabalhar um homem valente que resolve vários assuntos, mas que nalguns momentos-chave não consegue.

O olhar do filme sobre aquela herdade e o seu mundo tem, a seu ver, alguma nostalgia ou procurou antes filmar uma realidade histórica que os novos tempos vieram substituir?

Nostalgia não tenho. Agradou-me muito no argumento original e na ideia base do Paulo Branco ver a história do nosso país de um ponto de vista que normalmente não é retratada. Para mim é claríssimo que ela tinha que mudar. Que aqueles tempos iam acabar e que aquela forma de viver ia terminar. Isso é claro nas condições de vida dos trabalhadores, na obrigatoriedade do ordenado mínimo. Tudo isso tem como consequência o fim dessa maneira de estar.

Demarcando-nos por último deste seu filme em particular, diga-nos de que cineastas se sente mais devedor? Portugueses ou estrangeiros.

São muitos e muito diferentes. Acho que tem a ver com certas fases. Os meus incontornáveis são pouco originais. Vou-lhe falar do Kubrick. Vou-lhe falar do Scorsese. Quanto a portugueses, não tenho ninguém de quem me sinta devedor, no sentido de lá ir beber.

Grada Kilomba

Memórias da Plantação

Numa carta à edição portuguesa, Grada Kilomba, escritora e artista interdisciplinar com raízes em Angola e São Tomé e Príncipe, compara Lisboa, a cidade onde nasceu e estudou psicologia e psicanálise, a Berlim, onde vive e se doutorou em filosofia. Na cidade alemã também marcada pela “história colonial e pela ditadura imperial fascista” e aponta uma “pequena diferença”: “enquanto eu vinha de um lugar de negação, ou até de glorificação da história colonial, estava agora num outro lugar onde a história provocava culpa, ou até mesmo vergonha. Este percurso de consciencialização colectiva, que começa com a negação – culpa – vergonha – reconhecimento – reparação, não é de forma alguma um percurso moral, mas um percurso de responsabilização. A responsabilidade de criar novas configurações de poder e de conhecimento”. Nesta obra profundamente inovadora que compila episódios quotidianos, escritos sob a forma de pequenas histórias psicanalíticas, a autora desmonta, de forma acutilante, a normalidade do racismo e reflecte sobre memória, raça, género e pós-colonialismo.

Orfeu Negro

William Shakespeare

Os Sonetos

Os 154 sonetos de Shakespeare foram escritos, provavelmente, entre 1592 e 1598. Formam um extraordinário corpo de poemas que descrevem os aspectos de dois diferentes tipos de amor vividos pelo poeta (pessoal ou ficcionalmente?): o primeiro, por um jovem do sexo masculino (um esbelto jovem aristocrata que, possivelmente, não foi apenas objecto da afeição de Shakespeare, mas também seu benfeitor financeiro); o segundo, por uma mulher de compleição morena (a “dark lady”), associando a cor preta tanto às sua características físicas como à sua perversidade comportamental. Os poemas revelam distintos pontos de vista sobre o amor, unificados por um brilhante conjunto de observações sobre o poder da poesia para os registar (“Mas vós mais nestes versos brilhareis / Que na pedra manchada pelo tempo indecoroso.”) A tradução, introdução e notas de António Simões e M. Gomes da Torre dão nova vida a esta maravilhosa série de sonetos que têm com tema principal a preservação e perenidade da beleza através da arte poética.

Relógio D’Água

Ray Bradbury

A Morte É um Acto Solitário

Os dois mais célebres livros de Ray Bradbury (1920-2012), Fahrenheit 451 e Crónicas Marcianas, têm por tema o futuro da humanidade, numa perspectiva mais ou menos distópica. A Morte É um Acto Solitário surge como um objecto atípico na sua obra, romance policial inteiramente dominado pelo peso do passado num local onde, como exemplarmente expressa uma das personagens, “o tempo só funciona bem numa direcção. Para trás”. Em Venice, estância balnear decadente, um jovem escritor encontra um cadáver afogado no cais. Enquanto as mortes se sucedem, procura o assassino e cruza-se com uma estranha galeria de criaturas: uma ex-diva da sétima arte, uma cantora de ópera retirada dos palcos, um fabricante de olhos de vidro, o dono de uma sala de cinema flutuante que só exibe filmes mudos porque “quanto mais se fala, menos filme há para se ver”. Figuras fantasmagóricas, sombras espectrais de outro tempo que povoam este extraordinário romance crepuscular sobre a morte, a solidão e o medo. Porém, em todo este negrume, uma interrogação subsiste: “Pode o amor proteger as pessoas?”

Cavalo de Ferro

Voltaire

Ficção Completa

Voltaire ao tomar conhecimento do Grande Terramoto de Lisboa de 1755 insurgiu-se contra todos os que consideravam a catástrofe como castigo divino. No conto filosófico Cândido ou o Optimismo, utiliza o Terramoto como exemplo para criticar o paradigma do Optimismo Filosófico de Leibniz e a doutrina da Providência Divina. As deambulações do protagonista, em busca da sua amada Cunegundes, trazem-no a Portugal, país que satiriza como dominado por instituições fanáticas e supersticiosas. Para além de Cândido, a sua obra mais célebre, o leitor encontra neste volume o conto satírico, a fábula moral, o trecho romântico ou o romance histórico. Em Micromégas, Voltaire mostra-se pioneiro da ficção-científica. Em A princesa da Babilónia ou em Zadig inspira-se nos cenários exóticos que influenciaram os orientalistas seus contemporâneos para criar universos fantásticos em que discute filosofia da religião ou filosofia política. Citando o Professor Pangloss, esta edição da ficção completa de Voltaire oferece-nos “o melhor dos mundos possíveis”.

E-Primatur

Manuel de Lima

Obra Reunida

À vida aventurosa e cronicamente precária, Manuel de Lima foi colher muitos dos elementos da sua ficção. “Mestre do nonsense português”, na opinião de Luiz Pacheco, publicou a primeira novela, Um Homem de Barbas, em 1944, sob os auspícios de Almada Negreiros. Seguiram-se Malaquias ou A História de Um Homem Barbaramente Agredido — romance editado em 1953 na Contraponto, de Luiz Pacheco —, O Clube dos Antropófagos (teatro, 1965; novela, 1973) e A Pata do Pássaro Desenhou uma Nova Paisagem (novela, 1972). Integrante da tertúlia surrealista do Café Gelo, tutelada por Mário Cesariny, e íntimo de Natália Correia, foi também artista plástico, destacando-se ainda como um dos mais temidos críticos de música e de televisão do país. Atravessada por um humor negro e absurdo com matizes surrealistas, a obra de Manuel de Lima (1915 –1976) surge finalmente reunida num único volume, incluindo reproduções de documentos dispersos ou inéditos que ajudam a conhecer melhor este criador singular na ficção portuguesa que urge (re)descobrir.

Ponto de Fuga

Bruno Aquino & Domingos Quaresma

Viagem pelo Mundo da Cerveja Artesanal Portuguesa

Conta a lenda que a cerveja foi incluída nas provisões da Arca de Noé por ser um alimento fácil de conservar e com reconhecidos méritos alimentares. Esta bebida alcoólica obtida pela fermentação de um cereal é universal e tem acompanhado a humanidade ao longo dos tempos. Em África usava-se mandioca, painço ou sorgo para produzir cerveja; na América do Sul milho ou quinoa, na Ásia arroz, cevada ou espelta. Visão abrangente sobre a história da cerveja, ingredientes, estilos e harmonizações com comida, este livro é um incentivo para que se aventure a fazer a sua própria cerveja. Inclui notas de prova das 50 melhores cervejas artesanais portuguesas e 15 sugestões que os autores acharam imperdíveis. Porque cada copo de cerveja representa um conjunto único de sensações, concebido para ser partilhado entre amigos. Esta visita guiada ao fabuloso mundo da cerveja artesanal assume-se como um tributo aos homens e mulheres que se esforçam por melhorá-la, transformando-a em algo mais que uma simples bebida.

Casa das Letras

Paulo Nogueira

100 Lugares para Conhecer Portugal com as suas Crianças

As férias dos mais pequenos estão a terminar, mas o tempo ainda convida aos últimos passeios de verão. Este livro pode ser uma preciosa ajuda. Aqui, estão compiladas 100 ideias de locais a visitar com os miúdos, de forma a descobrirem, em família, o rico património do país onde vivemos. São uma centena de sugestões nas áreas da cultura e do lazer, entre monumentos, parques e museus, que prometem deslumbrar os mais novos e criar-lhes memórias irrepetíveis. De norte a sul do país, passando pela Madeira e os Açores, estas 100 propostas – umas mais óbvias que outras – pretendem estimular as famílias a usufruir de tempo em conjunto, potenciando recordações de uma infância feliz.

Oficina do Livro

A rentrée da temporada 2019/2020 do D. Maria II perfila-se como um minifestival de teatro que, em apenas dois dias, oferece aos lisboetas um conjunto de propostas irresistíveis. Fazendo adivinhar aquilo que vai ser a ambiciosa programação dos próximos meses, esta festa apresenta já uma conjugação perfeita entre grandes nomes do teatro nacional e internacional, uma vez que pela Sala Garrett irão passar criações de O Bando e do Toneelgroep Amsterdam, de Nuno Cardoso e de Thomas Ostermeier ou de Tiago Rodrigues e de Frank Castorf.

O Entrada Livre deste ano começa por trazer a Lisboa dois nomes de peso das artes performativas europeias – o francês Olivier Py e a espanhola Angélica Liddell. Ao primeiro cabe apresentar, no Cine-Teatro Capitólio, o espetáculo estreado em Avignon em 2018, Pur Présent, um olhar vibrante sobre o mundo de hoje, e o nosso lugar nele, a partir das tragédias de Ésquilo. Angélica Liddell está de volta a Lisboa, depois de A Letra Escarlate, para dirigir um conjunto de jovens atores em História da loucura na época clássica de Foucault.

Como é hábito, os espetáculos de abertura da temporada – Antígona numa encenação de Mónica Garnel e Coleção de Artistas de Raquel André – marcam presença e, claro, as leituras encenadas, com direção de criadores como Lígia Soares e Rui Horta. Em destaque estão também os lançamentos de livros e, para que esta seja uma festa sem limite de idades, a dupla Miguel Fragata/ Inês Barahona volta a apresentar o sensacional A Caminhada dos Elefantes. No sábado, o Largo de São Domingos volta a encher-se de música para mais um Concerto na Varanda, este ano com a voz quente da luso-moçambicana Selma Uamusse.

Todas os espetáculos e atividades são de acesso gratuito, porém, convém verificar as condições de acesso, normalmente sujeitas a levantamento prévio de bilhete.

Quando decidiu que queria fazer um filme sobre António Variações?

Candidatei-me a um concurso de apoio à escrita em 2013, o que quer dizer que, uns anos antes desta data, já andava a pensar nisto. Primeiro queria fazer algo sobre o “boom” do rock português, o início dos anos 80, quando eu era adolescente. Comecei a pesquisar e surgiu o António Variações. Percebi que ele tinha caído um pouco em esquecimento, havia canções dele que não conhecia e que devia conhecer, outras que já não me lembrava. Pesquisei e cheguei à conclusão de que queria saber mais sobre esse homem que tinha gravado o primeiro disco aos 37 anos e que era bem mais velho do que os músicos com quem trabalhava. A minha intuição foi que a história antes de ele ter gravado o disco pudesse dar um filme. A história do barbeiro que queria ser cantor…

Teve ajuda da família e amigos do António para construir a história?

Sim. O António tinha a vida muito compartimentada. A família conhecia uma parte da vida dele, mais ligada à infância e às idas a casa no Natal ou na Páscoa. Os amigos conheciam uma outra, e os colegas de trabalho e os músicos ainda outra. Ele não misturava as coisas. Surpreendeu-me o facto de o António ser o único artista que ia sozinho para estúdio, nunca levava um amigo ou familiar para o acompanhar. Era alguém que tinha a vida arrumadinha em gavetas. Eu ouvi as várias versões e compus a história a partir daí.

O Sérgio Praia, que interpreta o cantor, foi uma escolha imediata?

Tentei fazer este filme há 10 anos e ele foi a primeira pessoa que apareceu no primeiro dia de casting. De seguida houve outros que fizeram o casting, mas ninguém se aproximou daquilo que o Sérgio conseguia fazer. Ele foi uma coisa quase miraculosa. Precisava de um ator que tivesse mais do que parecenças físicas ou que fosse tecnicamente muito bom. No caso do Sérgio o que acontece é que, ao fim de pouco tempo, as pessoas que o estão a ver naquele papel, esquecem-se que é um ator a interpretar uma personagem.

Como foi trabalhar a banda-sonora do filme?

Uma parte importante para o guião foi quando recebi, através da família, uma série de cassetes de trabalho do António Variações. Eram várias composições e ensaios que ele tinha feito com as primeiras bandas com quem tocou. Achei os arranjos que ouvi surpreendentes, muito embora crus e com uma qualidade que nunca permitira serem editados. Apesar disso, percebe-se que havia ali muito potencial. Achei que estas versões deviam ser ouvidas e o que pedi ao Armando Teixeira (responsável pela banda sonora do filme) foi que fosse fiel ao original.

E a música inédita que foi incluída na banda sonora, como surgiu?

Havia dois inéditos nas cassetes. Um era muito longo, ele tocou-o no Trumps. Tinha cerca de vinte minutos, tentámos pô-lo mais pequeno mas nunca conseguimos. O outro que se chama Vou dar nas vistas, uma das frases da letra, sempre achei que era uma música “orelhuda”. Era o som dele, embora não se possa dizer que o António tivesse um som – ele era, isso sim, um fazedor de canções. Ele gostava da sonoridade de certos grupos, mas o som não era essencial para ele. O Sérgio (Praia) também gostou da canção e ficou rapidamente decidido que seria esse o inédito a ser lançado.

Para além de uma biografia, podemos dizer que o filme é também uma história de amor [entre António Variações e Fernando Ataíde]. Concorda?

Desde o princípio, quando fiz a estrutura do filme e conheci a história do António e do Fernando, soube que seriam eles os dois a terminarem o filme. No final da vida, o António voltava ao sítio onde poderia ter sempre estado, e voltava na companhia do Fernando. É trágico, mas também bonito, é o amor…

Como foram selvagens os Gregos quando, movidos pela soberba e pela ganância, arrasaram Troia. As feridas da longa guerra, que através de um cavalo de pau foi vencida pelo invasor, estão agora em sangue nos corações das mulheres troianas, a que Hécuba, “a outrora celebrada rainha de Troia”, dá voz: “perdi tudo: o meu país, os meus filhos, o meu marido.”

Tratadas como despojos de guerra, as mulheres troianas aguardam pelo destino que os deuses (e os Gregos) lhes reservam: a escravidão. É o drama delas, entre as ruínas físicas e psicológicas que lhes infligem, que faz de Troianas uma tragédia de mulheres que mais de dois milénios depois de Eurípedes a ter escrito continua a ser o texto canónico do teatro antibelicista.

“A nossa decisão de levar a cena este texto foi tomada há cerca de quatro anos e é bastante natural que toda a conjuntura que se vivia e, infelizmente, persiste, tendo-se até agravado, tenha pesado na escolha”, refere António Pires, lembrando a subida ao poder de Donald Trump, as guerras na Síria e em países do Magrebe e, consequentemente, a crise migratória que provocou uma sucessão de tragédias.

Em Troianas está contida toda essa “componente social e política” que, agora, através de uma nova tradução de Luísa Costa Gomes (feita a partir da de George Theodoridis em língua inglesa e depois revista com Tim Eckert, a partir do grego) tornou esta “peça clássica mais simples, mais direta”. Essa é, aliás, uma das virtudes que Pires ressalva nesta versão, a qual permite ao público “visualizar inteiramente cada palavra e apreender com muita facilidade as ideias do autor”. Se bem que, como sublinha Luísa Costa Gomes na folha de sala, Eurípedes era já de si “muito pouco dado aos enfeites. Nem se pediam enfeites em temas tão dolorosos.”

Numa peça em que as grandes protagonistas são as mulheres, António Pires quis reunir algumas das atrizes com quem trabalha regularmente e muito admira. Para além de Rueff, o encenador entregou a Alexandra Sargento o papel de Cassandra, e a Sandra Santos o de Andrómaca. À jovem atriz Vera Mora, que volta a trabalhar com Pires, depois de ter participado em Ubu Rei ainda enquanto aluna da ACT, ficou reservado o da bela e traiçoeira Helena de Esparta.

Quanto à escolha de Maria Rueff para o papel de Hécuba, o encenador destaca “a capacidade inigualável que os comediantes têm para fazer tragédia. E a Maria tem tudo: tem a força, tem o nervo e tem a energia que leva a personagem a estar sempre no limite.”

Em cena até 17 de agosto, Troianas conta ainda com interpretações de João Barbosa, Hugo Mestre Amaro, Francisco Vistas e de alunos finalistas do curso de representação da ACT-Escola de Atores.

paginations here