No texto de apresentação do espetáculo refere que o título é uma provocação, “porque deixa o espectador desconfiado”. No final, acha que Canja de Galinha (com miúdos) conseguirá curá-lo da desconfiança?

Espero que aconteça qualquer coisa semelhante ao que sucedeu em Viseu, quando lá apresentei Ermafrodite [espetáculo-conferência com Guilherme Gomes e João Reixa, exibido em junho]. Houve uma espectadora que veio ter comigo e perguntou-me: “Ó Luís Miguel, o que é que é isto?” E eu fiquei muito contente com essa reação.

Porquê?

Porque acho que se entrou num sistema em que os espetáculos já estão previstos antes de se fazerem, parecendo quase todos encomendas. Este é a tentativa de fazer o contrário. Canja de Galinha (com miúdos) pretende ser um espetáculo muito colado aos atores, tendo em conta o ponto de vista deles quando pegam num texto, deixando que se perceba todo o processo imaginativo que possa surgir a partir de um espetáculo de teatro. Algo que não seja previsível, algo que seja pessoal. É teatro, não a mera produção de um produto…

Apesar de agora vermos recorrentemente a utilização do termo “produto cultural”…

Exatamente. Os programadores, e por detrás deles o dinheiro, é que gerem a atividade. Portanto, quem vai fazer o espetáculo tem que cumprir as previsões, tem de lhe dar determinadas características, tem de ter em conta um tempo de duração predefinido, tem de apresentar determinados nomes no cartaz, tem de saber que não tem dinheiro para cenários ou guarda-roupa… Ou seja, dá-se-lhe uns ingredientes que permitam fazer receita, e eu acho tudo isso muito contrário à natureza do teatro.

Parece-lhe que a culpa é dos programadores?

Não culpo propriamente os programadores, porque eles não são autores, são “profissionais de escritório”. A tirania dos números é que manda e o público acorre às salas porque se sente bem como consumidor. E isso quer dizer que é manipulado para ser passivo enquanto espectador. Tudo porque hoje a vida cultural é, também ela, passiva.

Então, este espetáculo vem contra todas estas tendências?

Aquilo que tenho tentado fazer após o fim da Cornucópia são experiências de relação diferente com o espectador. Acho que o principal num espetáculo é o que se gera de extraordinário entre o público e o espetáculo em si. O fenómeno teatral tem a ver com a plateia. Como artista, aquilo que desejo para o público são maneiras não previstas de pensar, fazer acontecer surpresas que façam funcionar a imaginação das pessoas como outras coisas não fazem, que deem uma experiência de vida, de pensamento, de relação com o mundo fora do habitual. Exatamente o oposto àquilo que normalmente se faz. O público não devia ser consumidor, devia ser autor. E é aquilo que proponho com Canja de Galinha (com miúdos)…

Um título algo desconcertante.

Que até poderia ser “puré de batata”! [riso]

Ou seja, quis emprestar-lhe um toque gastronómico…

É uma brincadeira com o consumo, o do estômago. Aqui é para comer bem, e com uma receita tradicional. Mas, na verdade, é um espetáculo sobre as relações entre as pessoas, mais especificamente, as amorosas.

Para isso, foi buscar o Camilo dramaturgo, faceta quase desconhecida do grande romancista.

É verdade. Estranhamente pouco conhecido, raramente representado, apesar de ter escrito bem mais de uma dezena de peças, que podem ser encontradas na net, gratuitamente. Aliás, foi assim que descobri esta parte da obra do Camilo. Coisas muito engraçadas, de todos os géneros, incluindo musicais, com temas tradicionais portugueses, melodramas, uma peça histórica… Como se vê, a internet não tem só defeitos, também por lá há virtudes.

O Luís Miguel parte de duas peças: Entre a Flauta e a Viola e Patologia do Casamento…

A primeira é uma farsa, cujo título tem uma ambiguidade fonética muito engraçada. Trata-se da história de um pai que vai levar a filha para casar, pernoitando numa estalagem, em Barcelos. Preocupado com os riscos que a filha possa correr, tenta prendê-la num quarto. Entretanto, aparecem umas personagens que vão cobiçar a rapariga. O que está em causa é a expetativa do amor e do casamento para aquela jovem mulher…

E a segunda?

Ora, eu criei uma associação entre as peças. Imaginando a cabeça da rapariga perante o mundo que a espera, introduzi Patologia do Casamento, também um título engraçadíssimo. A peça faz um retrato das relações sociais das meninas burguesas, com toda a hipocrisia da sociedade daquela época. Camilo era muito interventivo na defesa da liberdade feminina e do amor verdadeiro, e quando trata desses assuntos é muito violento, mostrando um mundo de futilidade e mentira. Tudo isto é tratado no espetáculo como que num mundo imaginário da rapariga da outra peça. No conjunto, quis abordar as relações humanas e o modo como a sociedade castra a possibilidade de amar. Até no matrimónio.

Camilo é um autor de eleição?

O gosto pelo Camilo ficou-me muito do contacto com o Manoel de Oliveira. Por sinal, apenas participei numa das obras que fez a partir do universo do Camilo, um filme muito bonito chamado O Dia do Desespero. Em tempos fiz também uma leitura integral do Amor de Perdição, que está gravada. É um autor de que gosto muito. Lembro que em tempos os professores nos liceus costumavam perguntar “de que autor gosta mais: do Camilo ou do Eça?” Eu não tenho qualquer dúvida de que gosto muito mais da violência do Camilo, daquela verborreia genial, daquele domínio incrível da língua portuguesa, muito colorido. Muito mais do que daquela coisa civilizada e palaciana do Eça de Queiroz.

O espetáculo vai ser apresentado, aqui, no Museu da Marioneta. Teve em consideração este espaço e a temática?

Sim. Vamos fazê-lo numa sala muito simpática, a antiga capela do palácio, com a estrutura das paredes e as pinturas intactas. Isso encantou-me, e abriu caminho para fazer do vício virtude, como aliás é costume. Ou seja, como há falta de dinheiro para fazer um espetáculo luxuoso decidi-me por um que parecesse improvisado, que tivesse um ar artesanal. Acho que fica muito bem com as marionetas, para além de remeter para as recordações de infância e para as muitas peças de marionetas que fiz. Depois, como no texto há um jogo com as figuras de Adão e Eva, ocorreram-me os Bonecos de Santo Aleixo e o Auto da Criação do Mundo, por sinal, marcantes no meu imaginário. No final, faço uma referência direta, com a intervenção de uma réplica do Adão, que, pondo os cordelinhos à vista, expõe a manipulação das pessoas numa peça teatral. É um jogo completamente livre na utilização dos objetos e na atuação dos atores, tentando repescar aquilo que é mais lúdico no teatro: “brincar”.

Sendo assim, o espaço permeabiliza o espetáculo…

Não posso estar a competir com a própria Cornucópia, com o tempo em que eu e a Cristina Reis [cenógrafa e codiretora da companhia] tínhamos uma casa. Por isso, tenho que criar uma realidade fingida, exigindo a mim próprio fazer coisas com sentido. Isto é, faço espetáculos de acordo com as salas e, para mim, isto não é um teatro, é uma antiga capela, hoje, o auditório do Museu da Marioneta.

O espetáculo é produzido por uma jovem companhia do Montijo, a Companhia Mascarenhas-Martins, com que já havia trabalhado em Um D. João Português. Como surgiu esta relação?

Conheci o Levi Martins [codiretor da companhia] quando ele era jornalista, no decorrer de uma entrevista que me fez. Encantou-me a maneira como falámos e entendemo-nos muito bem. Soube que ele se interessava por estas coisas do teatro e que tinha uma estrutura no Montijo. Foi quando me propôs que trabalhássemos em conjunto. E assim foi: quase a seguir ao fecho da Cornucópia conseguimos fazer Um D. João Português, projeto ambicioso que precisou de alguém com grande capacidade e interesse para fazer a produção, uma vez que envolvia várias estruturas locais e tinha uma logística complexa. O Levi diz que foi uma experiência fundamental para ele, e eu quis continuar esta relação. Por isso, confiei-lhes a execução disto tudo.

E com o Montijo? Já estabeleceu alguma relação?

É uma terra especial. Tão perto e tão longe de Lisboa. Agrada-me a vida das associações e das filarmónicas, muito intensa. E eu gostaria de me envolver nisso. O presidente da câmara de lá sabe que eu gosto de touradas e já o desafiei para, um dia, me deixar fazer um espetáculo na praça de touros. Tem é de ser no verão. [riso]

Já voltou à sua antiga “casa”, o Teatro do Bairro Alto desde a reabertura?

Não sei se lá irei tão depressa.

Razões sentimentais?

Não, não. É desconcerto mesmo. Passaram-se coisas que deixaram uma ferida muito grande e que prefiro nem falar. Há um lado absurdo e de injustiça, não para connosco, mas, sublinho, para com o público. Era uma casa de espetáculos única, a última onde ainda se faziam cenários, guarda-roupa… De um momento para o outro, tudo se desmantelou e, hoje, tem um objetivo oposto ao nosso. Se começo a falar nisso fico mal disposto…

… Não quero que perca o seu bom humor. Mudemos de assunto… Ainda vai regularmente ao teatro?

Ir ao teatro é uma decisão difícil de integrar na vida das pessoas e, quando se vai, deve ser para ver uma coisa excecional. Embora fisicamente me custe estar sentado tanto tempo, não tenho tido propriamente o desejo de ver nada. Quando o faço, opto por coisas mais marginais, normalmente fora das grandes instituições.

Houve algum espetáculo visto recentemente que lhe tenha agradado?

No outro dia fui a um que, em princípio, seria o mais institucional possível. Fui ao CCB ver o Bob Wilson e a Isabelle Huppert [Mary said what she said, integrado no Festival de Almada], e adorei. Aquilo era da primeira linha do circuito comercial-cultural, mas a entrega de uma atriz como a Huppert foi absolutamente extraordinária. Revoltou-me foi o snobismo saloio de alguns comentários que ouvi, de que “o Bob Wilson é sempre igual a si mesmo”, de que “a Huppert está muito vista”… é preciso uma lata para dizer coisas destas! Aquilo é uma obra-prima.

Tem projetos para o futuro?

Aquilo que me vai ocupar depois deste espetáculo é um filme sobre mim que vai ser feito pela Sofia Marques. Ela realizou Ilusão, filme sobre o que se viveu em torno de um espetáculo que fizemos na Cornucópia com atores não profissionais, e que ganhou um prémio no DocLisboa. Infelizmente, por questões de saúde, tenho pena de não estar a representar. Sabe, não sei se me apetece ter coisas previstas depois de ter tido um instrumento de trabalho tão bom como a Cornucópia. Por vezes, lamento não ter dado a mim próprio mais tempo para viver sem ser ligado às coisas do teatro.

Ao Teatro Infantil de Lisboa, Companhia da Esquina, Teatro do Eléctrico e Lua Cheia juntámos Filipe La Féria e Catarina Requeijo. Com as companhias e os criadores de espetáculos para gente pequena descobrimos que propostas prepararam para o mês do Natal.

Companhia da Esquina

Com 15 anos de atividade teatral como companhia independente, a Companhia da Esquina surgiu quando um grupo de atores se juntou após uma formação no Teatro da Trindade. Jorge Gomes Ribeiro, responsável pela companhia, congratula-se com o facto de, durante estes 15 anos, a associação ter sido capaz de ser independente em termos de escolhas, apresentando consistentemente um reportório que se pauta pela desconstrução dos clássicos reformulando-os na contemporaneidade que o teatro de hoje exige.

Residente no Teatro da Luz desde dezembro de 2014, o que permitiu uma maior produção teatral, a companhia contempla três vertentes principais: o teatro de autor, o teatro para a infância e o teatro pedagógico, este último dirigido a escolas com textos propostos pelo Ministério da Educação, como é o caso das obras de Gil Vicente e de Luís Sepúlveda.

Jorge Gomes Ribeiro acredita que o teatro para a infância se deve fazer valer do texto, nunca infantilizando demasiado a peça, até porque as crianças acompanham e compreendem melhor do que os adultos pensam, o que nota pelo tipo de questões que colocam. Este mês, a Companhia da Esquina conta com dois espetáculos em cartaz: Pinóquio, numa adaptação com forte componente musical do original de Carlo Collodi, e A Loja dos Brinquedos, uma peça concebida a partir do clássico Arlequim e Columbina, personagens da Commedia dell’Arte, um género de teatro popular que surgiu em Itália, e que conta com a encenação de Guilherme Filipe e do próprio Jorge Gomes Ribeiro.

Filipe La Féria Produções

Antes de ser encenador, Filipe La Féria foi ator durante 12 anos. Depois de ter estado em Londres a estudar encenação, La Féria regressou a Lisboa para assumir, durante 16 anos, a direção da Casa da Comédia. Fixou-se, há 22 anos, no Teatro Politeama, que reconstruiu e por onde já passaram dezenas de espetáculos da sua autoria.

Conhecido, não só mas também, pelos seus musicais para famílias, La Féria refuta a ideia de se infantilizar os espetáculos, porque acredita que, ao fazê-lo, está a imbecilizar-se as crianças. Considera que o teatro ou é bom ou é mau, e defende que A Rainha da Neve, o seu mais recente espetáculo para famílias, poderia muito bem estar na Broadway, tal é a sua qualidade. Esta peça parte do conto homónimo de Hans Christian Andersen, obra-prima da literatura para a infância e juventude, mas voa muito para além dele. O encenador transformou-o num espetáculo musical que alia o teatro, a música e a dança aos grandiosos cenários e guarda-roupa a que já nos habituou. A Rainha da Neve é um apelo à imaginação, uma reflexão sobre as relações afetivas e familiares, num ambiente de encantamento e magia.

O espetáculo estará em cena no Politeama até depois da Páscoa e tem sessões aos fins de semana para famílias e durante a semana para escolas, mediante marcação. Nas épocas festivas e, por conseguinte, nas férias escolares, os espetáculos chegam a subir ao palco cinco vezes por dia!

TIL – Teatro Infantil de Lisboa

A viagem do TIL – Teatro Infantil de Lisboa teve início em janeiro de 1976, com a peça O Rapto das Cebolinhas, ainda no Teatro do Nosso Tempo. Depois disso, a companhia passou pelo Teatro ABC, Espaço Promotora, Teatro Aberto, Teatro Calvário, Teatro Maria Matos para, em 2004 se fixar definitivamente no Teatro Armando Cortez. Ao longo destes 44 anos, o TIL já deu a conhecer muitos autores nacionais e estrangeiros, tendo adaptado clássicos literários, óperas e bailados, pautando-se sempre pela qualidade.

Kim Cachopo, responsável pela cenografia de Heidi, o espetáculo que o TIL tem em cena atualmente, defende a importância da criação teatral para os mais novos, sublinhando a necessidade da criação de novos públicos. O cenógrafo, e também ator, acrescenta que o teatro musical é uma forte aposta da companhia porque o elemento música ajuda muito a que as crianças se sintam mais ligadas ao espetáculo.

A mais recente criação do TIL, Heidi, é uma adaptação de uma das histórias infantis mais populares do mundo e uma referência incontornável da literatura para crianças da autoria de Johanna Spyri. Kim Cachopo promete um espetáculo divertido, com uma forte componente plástica, que aborda temáticas como a igualdade de género, a inclusão e a aceitação da diferença.

Lua Cheia – Teatro para todos

A Lua Cheia existe desde 1996, tendo-se constituído como associação cultural dois anos depois. Sempre trabalhou para a infância, desenvolvendo trabalhos numa articulação constante entre ator, objeto e marioneta. Dinamiza, desde 2015, a Casa do Coreto, uma antiga serralharia transformada num espaço cultural em parceria com a Junta de Freguesia de Carnide.

À procura do ó-ó perdido, um espetáculo de marionetas de um encenador francês, destina-se a bebés com mais de um ano e é o espetáculo mais emblemático da companhia, comemorando, em 2020, 20 anos de existência. Em maio deste ano, Maria João, responsável pela companhia, aceitou o desafio de Sandra José, autora de Bebeethoven, para estrear a peça no CUCU! Espetáculos para bebés, um projeto da Lua Cheia que assume o formato de festival e reúne diferentes propostas de sensibilização às artes desde a primeira infância. É esse mesmo espetáculo que, até dia 15 de dezembro, poderá ser visto na Casa do Coreto, retomando, depois, em fevereiro.

O espetáculo, destinado a bebés entre os 6 e os 36 meses, está disponível para famílias aos fins de semana, e para escolas durante a semana. Apesar de a Lua Cheia se deslocar às escolas sempre que o mesmo é solicitado, Maria João considera importante que as crianças tenham experiências fora das suas zonas de conforto, neste caso da creche.

Catarina Requeijo e Boca Aberta

Catarina quis ser atriz e, apesar de ainda ter trabalhado como tal, foi na encenação que descobriu o seu caminho. Admite que, no início, a ideia de trabalhar para os mais pequenos não a seduzia nada, talvez por considerar o trabalho com crianças um trabalho aborrecido e menor. Mas graças à insistência de Madalena Vitorino, com quem se cruzou a determinada altura, experimentou. Começou por fazer oficinas e objetos mais pequenos, em duplas de artistas. Rapidamente percebeu que, ao trabalhar com crianças, o primeiro impacto é muito mais direto porque, como não há filtros, percebe-se na hora se gostam ou não do que estão a ver.

Mas o que realmente apaixona Catarina é o facto de, encenando para os mais novos em projetos que, sobretudo, trabalham com escolas, consegue abarcar um tecido social muito maior e chegar a crianças que, de outra forma, nunca se aproximariam da cultura e das artes do espetáculo. Abre a carta, Lobo Mau! faz parte do Boca Aberta, um projeto do Teatro Nacional D. Maria II em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa que se dirige às crianças do pré-escolar da rede pública de Lisboa.

Neste espetáculo, o Lobo Mau recebe a visita da Menina de Casaco Vermelho às quintas-feiras, como ficou combinado no espetáculo anterior, leva-lhe os seus bolinhos preferidos e leva-lhe também o correio, onde vêm umas cartas que o Lobo tem vindo a receber mas que não quer abrir por ter medo. E é entre o medo do Lobo abrir a carta e a insistência da menina que se desenha este espetáculo.

Teatro do Eléctrico/ MPMP

Em 2018, tinha o Lu.Ca – Teatro Luís de Camões acabado de abrir, Martim Sousa Tavares contactou a programadora do espaço, Susana Menezes, para lhe apresentar o projeto do espetáculo A Menina do Mar. O maestro considerou que fazia todo o sentido celebrar o centenário de Sophia naquele teatro, sendo que o mesmo partia, precisamente, de um conto para a infância. A ideia era criar algo intemporal, sem idade, ao mesmo tempo acessível e com qualidade poética e de conteúdo extraordinária. A proposta passava por uma peça com música, uma parte relativamente fácil de orientar, uma vez que o próprio Martim é músico.

Neste espetáculo, e apesar de ter acompanhado todo o trabalho de criação, Martim é somente intérprete; a partitura, que considera extraordinária, é da autoria de Edward Ayres d’Abreu. Para a encenação, não teve dúvidas de que Ricardo Neves-Neves, diretor artístico do Teatro do Elétrico, seria a pessoa ideal, até porque tinha muita experiência em trabalhar com música, com resultados fantásticos. A principal preocupação era tentar ser fiel e respeitador do texto e deixá-lo comandar tudo. A verdade é que não se mudou um ponto ou vírgula ao conto intemporal de Sophia, o que resultou no nascimento de uma obra de arte que tem tudo para perdurar muitos anos.

Com entrada livre, o roteiro musical acontece entre os dias 1 e 21 de dezembro, com viagem pelo património histórico e cultural da cidade, de Alvalade ao Beato e do Lumiar a Santa Maria Maior, passando ainda por Carnide, Arroios e Olivais.

Nesta edição são sete as igrejas que recebem a música de orquestras e coros – quatro delas pela primeira vez –, num programa que se estende a outros espaços de culto, como o Centro Ismaili de Lisboa ou o Templo Radha Krishna e conta, para além dos concertos, com visitas guiadas, workshops, atividades para crianças e sessões de meditação.

Na programação destaca-se um concerto na Sé de Lisboa com o Coro Regina Coeli e a Banda da Armada. Naquele “palco” grandioso serão interpretadas duas grandes peças: Lauda per la Nativitá del Signore – uma obra raramente interpretada – do compositor italiano Otorrino Respighi, e o famoso Gloria, composto pelo britânico John Rutter, numa adaptação brilhante de um texto litúrgico a uma peça de concerto.

Igualmente imperdível será a atuação do Saint Dominic’s Gospel Choir no Aeroporto Humberto Delgado, no dia 19, às 19 horas, com aquela que será uma receção bem emotiva para quem chegar a Lisboa. No tom gospel, vão ser escutados alguns dos êxitos natalícios pop mundiais como All I want for Christmas is You, de Mariah Carey, e Sometinhg about Christmas Time de Bryan Adams.

Da responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa e EGEAC, a programação de 2019 de Natal em Lisboa estende-se ainda ao Cinema São Jorge, Teatro São Luiz, Museu de Lisboa e Paços do Concelho.

Toda a informação pode ser consultada aqui.

Se no mito de Sísifo, o antigo monarca é condenado eternamente a carregar uma pedra até ao cimo do monte, em Inimigos da Liberdade – Peça para três escravos a incumbência cabe a três homens agrilhoados. Aqui não há uma montanha para vencer, mas areias do deserto, e um círculo infinito que, vencendo o tempo e o espaço, os fez esquecer quem eram.

Certo dia, a pedra fica atolada e, estes homens sem recordações, experimentam o desnorte, sobretudo quando se libertam das correntes e se vêem perdidos no meio do nada. Quem são, afinal, estes personagens tão diferentes mas, ao mesmo tempo, tão iguais?

Manuel Pureza, autor e encenador, considera-os “escravos de si mesmos”, homens “que não têm passado nem futuro” inseridos numa “ditadura perfeita, sem rosto”, semelhante à que, de certo modo, “vivemos, hoje, quando carregamos a responsabilidade de fazer o sistema funcionar como quem carrega uma pedra, sem nunca questionar. Cumprindo, apenas”. “É curioso como nós próprios nos tornámos inimigos da liberdade, dispensando mesmo ser policiados”, reflete.

Quando o sistema encrava (a pedra que estaca na areia) e, como que por milagre, as correntes se soltam dos corpos, eles já não sabem viver sem elas. Desabafa um dos homens: “a corrente é parte de mim”. “Isto é um pouco como o mundo do trabalho. O objetivo é conseguir ser sempre o número um, independentemente de tudo o que nos rodeia.”

Estreia auspiciosa no teatro de Manuel Pureza – realizador conhecido por trabalhos para televisão, embora tenha dirigido a curta-metragem A Bruxa de Arroios, distinguida com o Prémio MoteLx em 2012 –, a presente peça foi a vencedora da edição 2018/2019 do Prémio Miguel Rovisco – Novos Textos Teatrais, iniciativa anual da Fundação INATEL com o fim de promover e estimular novos autores para a escrita de textos originais para teatro em língua portuguesa.

É na rua imaginária do Quebra-Potes, “uma das artérias mais antigas de Lisboa de outros tempos”, que se desenrola a acção principal de Aconteceu No Bairro.

“A Rua do Quebra-Potes é uma rua irregular e longa, muito longa! Parece traçar um diâmetro na Eternidade…

A qualquer hora do dia, tem uma cor de algodão sujo, que lhe dá o aspecto de menina órfã, trajando de preto.

A massa simétrica dos prédios, face a face nos dois lados da rua, acentua ainda mais essa imprecisa nota de tristeza, que parece pingar das telhas encarrapitadas no alto do casario.

É cortada por inúmeras travessas. E, assim, a Rua do Quebra-Potes tem esta pecaminosa desvantagem para os seus moradores: é uma rua de esquinas…”

Eusébio Fonseca, merceeiro; Quim Fuligem, seu marçano; Luísa, amante de Chico das Luvas membro de uma quadrilha de assaltantes; D. Lili, dona da pensão local; Álvaro e Joana Graça, casal da pequena burguesia; Cacilda, prostituta e seu irmão Jeremias; Simões, taberneiro e tio Aleixo, vendedor de castanhas, são as personagens que povoam o romance. São todos moradores desta rua, cujas vivências se estendem a outros locais da cidade.

“Talvez na alma daquela rua melancólica vibrassem as tristezas, as dores, as misérias e os dramas dos seus moradores…

Ou seria que as pessoas gozavam também daquela faculdade comum ao camaleão – tomar a cor do lugar onde pousava?”

Eusébio Fonseca dono da mercearia Estrela do Bairro, era “baixo e gordo, de uma gordura mole, espapaçada. (…) Mas aquela obesidade, amplamente espalhada pelo corpo todo com certa harmonia – diga-se de passagem – não o impedia de mover-se, saltitante, como um passarinho insatisfeito. Quim Fuligem o marçano, ao vê-lo naquele irrepousante saracotear, tinha a impressão de que um paio voara do armazém e dava voltas sobre si mesmo, suspenso sobre um fio invisível, no ar.”

Eusébio estabelecera-se recentemente no bairro. Viera das Avenidas Novas onde tinha “uma charcuterie das boas, coisa fina, sim senhores! Freguesia da melhor: todos muito amáveis, gente rica, doutores…”

Ele justificava-se dizendo que a roda da fortuna desandara e tivera que fechar as portas. Com o dinheiro de trespasse, estabelecera-se “naquela rua modesta, onde ninguém comprava ao mês e se pagava a prestações.”

Na realidade, a sua mulher, “alta, morenaça, dando nas vistas”, agarrara-se ao “primeiro, o que estava mais à mão – o caixeiro do Sr. Fonseca.”

“E isto explicava a tal história da charcuterie que ele habilmente deturpava por honra da firma.”

Álvaro e Joana Graça são um casal da pequena burguesia (os únicos que têm criada) com pretensões acima do seu estatuto social. Ele, profundamente conservador, ela, em contraste com “a sua vida prosaica isenta de vibrações fortes”, dedicada à leitura consecutiva de romances de amor.

Joana, numa ida à baixa entra no Salão de Chá Imperial. “Mulheres saíam e entravam por uma porta envidraçada, que deixava escapar, ao abrir-se, um cheiro anestésico de perfumes e cigarros. De mistura exalava-se uma baforada agradável de bolos e pastéis.”

Sentia-se bem alí, num ambiente chique. “Era (…) de bom tom, frequentar aqueles sítios…Uma pessoa não havia de viver como os brutos – porque a vida era isto, afinal: uma mesa de chá ao lado de outra mesa de chá…”

Cacilda é a figura trágica do romance, prostituta (a sua vida era “um negócio de comissões nos prazeres dos outros”) que sustenta um pai alcoólico. Jeremias, o irmão, é groom no Hotel Ritz, desde os 11 anos: “No principio tudo fora deslumbramento, emoção, êxtase. Ia às escondidas do pessoal rebolar-se nas camas fofas de lã, repoltreava-se nos maples e sempre que passava pela cozinha, tinha a pouca escrupulosa habilidade de surripiar dos grandes tabuleiros as iguarias que mais feriam a sua sensibilidade visual.”

Uma embaixada de jornalistas americanos (“Manejavam o dólar como os latinos a palavra”) hospedara-se no Hotel Ritz (o atual Hotel Ritz só foi inaugurado em 1959, no romance surge como símbolo de hotel de luxo). Guilherme de Azevedo, membro oficial da comissão que os fora buscar ao aeroporto enamorou-se de uma jornalista alta e sardenta, “rebuscou no ficheiro da memória o cacifo onde armazenara provisões de inglês e emitiu na sua voz sibilante:

– How do you find Portugal?

Ela arreganhou os lábios grossos, mal carminados, deixando ver a dentadura sólida e reluzente:

– Lovely…quite lovely…

E enquanto Azevedo ia mentalmente comparando os dentes da sua interlocutora aos que nos magazines reclamavam os dentífricos Kolinos e Colgates, ela comunicava ao seu colega James, num inglês enxertado de slang, a sua bem pouco lisonjeira opinião sobre aquele doutorzinho português que lhe pedia as suas impressões acerca de um país de que ela apenas conhecia um aeroporto e um hotel.”

D. Lili, atriz reformada e dona da pensão, tinha a “pele de uma alvura de leite, conservava-se lisa de uma lisura falsa de massa estendia. Exagerava a pintura dos lábios e dos olhos. A opulência dos seios parecia querer romper a seda gasta do vestido, muito cingido ao corpo. Era gorda, segundo o figurino actual e o figurino de todos os tempos. Apenas os tornozelos excessivamente magros, eram frágeis como os de um cabrito maltês.”

Todas as terças e sextas-feiras recebe a visita de António, na intimidade o seu Tonecas. Ele aparece “religiosamente com o seu ventre e o seu pacote de pastéis de Belém.”

“Era uma ligação antiga, reformada. Resistira aos últimos rebates do sexo e ficara como umas ruínas veneráveis a que a tradição se habitua”. Nesse fim de tarde, frente a António surge a “Lili de há dez anos” que, com sucesso, o seduz. “Dentro dela há uma virgem que cora, uma atriz que representa e uma velha depravada que imagina, que deseja…”

Luísa está sozinha. O seu amante Chico das Luvas, membro de uma quadrilha de assaltantes, foi preso. Luísa “dava a vaga impressão de um lírio emurchecido, que por um milagre conservasse o viço e a cor. Não tinha o ar de uma mulher cansada, batida pelas intempéries de uma vida desregrada e hostil. Era antes uma criança triste, perdida num enorme jardim, sem ama nem brinquedos.”

Resistindo a uma tentativa de violação por Zé das Fitas, cúmplice do seu amante, Luísa resolve mudar de vida e afastar-se definitivamente do meio. Um anúncio no jornal desperta-lhe atenção:

“Demoiselle precisa-se, com apresentação, para tomar conta de uma criança de seis anos. Rua Rodrigo da Fonseca 159-2º.”

Dirige-se à morada do anúncio: “Nunca entrara numa casa assim e, no entanto, sentia ser aquele o seu meio.”

O Dr. Eduardo, dono da casa, divorciado, pasmado “ante o poder estranho que se desprendia daquela rapariga”, pediu-lhe a sua direcção. Luísa mentiu:

“ – A minha direcção…é na rua da palma 160-1.º…

“Sentia-se amarfanhada. (…) O passado marcava-a com o estilete de ignomínia.”

Eduardo apercebe-se do desconforto de Luísa e sente que ela tem algo a esconder. Segue-a de táxi até à Rua do Quebra-Potes. Aí pede informações ao Tio Aleixo que vende castanhas frente à taberna do Simões:

“Sempre lhe digo (..) que aquilo que ali está (…) é louça fina, da mais rara… Não se fabrica! Veio cá parar por engano.”

Eduardo tirou da carteira uma nota que estendeu ao velho.

“Guarde o seu dinheiro freguês. Não queira pagar a verdade com o que tem comprado tanta mentira.”

À noite, descendo a Rua Garrett, à saída de um bar, Eduardo toma consciência que Luísa “escancarara a porta da sua vida sem lhe pedir licença e se instalara lá dentro sem pedir licença com uma estabilidade assustadora.” Escreve-lhe expressando os seus sentimentos e pedindo-lhe que se encarregue da educação do filho.

Luísa recebe a carta e resolve, numa atitude que espelha a audácia e inconformismo da autora, “desafiar a vida e as conveniências”, fugindo ao seu destino. Abandona a Rua do Quebra-Potes “aquela faixa cinzenta, irregular e comprida” que “tinha uma tristeza humana, como se as pedras chorassem dores antigas e futuras”, quebrando o “horrível fatalismo da raça.”

“É preciso dar qualquer coisa à vida e não apenas receber o que ela nos atira, quase sempre ao acaso…”

Lisboa é a primeira capital europeia a aderir ao Fair Saturday, um movimento inovador que alia a cultura à solidariedade social. Segundo a organização, é “um dia para mudar o mundo, mobilizando a sociedade em torno das artes e da cultura, estrategicamente posicionado no dia seguinte ao Black Friday”. O projeto nasceu em Bilbao em 2014 e, hoje, integra artistas e organizações culturais espalhadas por uma multiplicidade de países e cidades da Europa e América do Sul.

A ideia que serve de base ao projeto é relativamente simples: convidam-se os artistas e produtores culturais a associarem-se mediante a criação de eventos ou a cedência de espaços para a realização das iniciativas. Os participantes são livres para escolher o modo como querem apresentar-se e são também livres de escolher se vendem ou não bilhetes e quanto cobram. Muitos optam por contribuições voluntárias, sendo certo que os participantes devem dedicar parte das receitas a uma instituição de solidariedade social à sua escolha. Por seu lado a organização tratará de disponibilizar gratuitamente consultoria, aconselhamento e divulgação. O Fair Saturday não discrimina entre artistas amadores, semi-profissionais e profissionais. Todos são bem vindos, mesmo aqueles que ainda não sabem que são artistas.

O Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, em articulação com o Pelouro dos Direitos Sociais e em parceria com a Fundação Fair Saturday (FFS), irá coproduzir este festival ao qual a cidade aderiu no passado mês de junho. Em números, e para dimensionar a iniciativa, destaca-se que a última edição do Fair Saturday em 2018, integrou um total de 630 eventos, 130 cidades participantes, em favor de 322 causas sociais, contando com a participação de 12 hubs oficiais, localizados tanto na Europa como na América Latina: Bilbao, Biscaia, Málaga, Huelva e Santander, em Espanha; Bristol e Dundee, no Reino Unido; Milão, Pisa e Mesagne, em Itália; e Lima, no Peru.

É verdade que foi descoberta por acaso, quando cantava com uns amigos numa mesa ao lado do Rodrigo Leão e do Gabriel Gomes?

Na altura tinha 17 anos e o Bairro Alto era um lugar bastante misterioso, muito diferente do que é hoje, com algumas tasquinhas e discotecas. Eu e os meus amigos corríamos essas capelinhas todas, e essas saídas noturnas revestiam-se de um encanto especial, porque eu estava sempre a cantarolar, e tinha uma amiga que me pedia sempre para cantar nessas saídas. Isso reforçou esse gosto pelo canto, dando-me algum eco do entusiasmo das pessoas que batiam palmas e pediam mais. Nesse dia em particular, estávamos no Gingão, e entraram os Sétima Legião. Na altura, estavam à procura de uma cantora e penso que fui a 14ª que eles ouviram. Houve uma história muito engraçada relacionada com esse episódio: o Pedro Ayres estava no Brasil, e o Rodrigo levou a cassete com a gravação da audição ao aeroporto para ele ouvir. Depois chamaram-me para começarmos a trabalhar e nunca mais parei.

Tinha apenas 17 anos quando integrou os Madredeus, um projeto musical inovador na cena musical portuguesa nos anos 80. Teve logo noção que a sonoridade dos Madredeus era algo de único e inovador?

Desde o primeiro disco que o grupo foi recebido com um entusiasmo extraordinário, quer por parte do público, quer por parte da crítica. Gravámos o primeiro disco em 1987, e no final do ano seguinte fomos convidados para participar na Bienal de Jovens Artistas de Bolonha. Logo aí tivemos noção do entusiasmo que a nossa música provocava em quem nos ouvia e nem sequer percebia o idioma. Quando esta aventura começou, não imaginava que a música ia ser a minha vida, embora não deixasse de o desejar. A música sempre foi uma grande companhia para mim. Sendo filha única, ocupava grande parte do tempo a ouvir música e a cantar. Tive a felicidade de integrar um grupo em formação que me apresentou um repertório que era completamente novo, mas que ao mesmo tempo me era muito familiar e que acabou por ter grande ressonância junto do público. Os primeiros anos foram de muito entusiasmo, até porque estávamos a entrar numa fase muito diferente daquela que o país tinha vivido na década anterior. Os Madredeus tinham um pendor muito português, vindos da tradição, mas renovando-a. Tínhamos uma linguagem diferente, de um ambiente íntimo, de uma quietude… Penso que não percebemos isso logo à partida, não como o fazemos hoje, olhando para trás e analisando o nosso percurso. Cantava canções que me emocionavam muito, com as quais me identificava, e o lado sentimental das músicas causava uma grande ressonância junto das pessoas. A minha vida foi-se lentamente transformando no oposto do que tinha vivido até então, que era filha única, estava a estudar e nunca tinha saído do país. A gravação do primeiro disco foi feita em três noites no Teatro Ibérico. Tínhamos que tocar de noite para não captar o som do elétrico [risos].

Os seus pais incentivavam-na?

Estudei piano e na altura em que comecei a cantar estava na Academia de Amadores de Música, mas encarava isto de forma lúdica. Em casa organizava Festivais da Canção com as minhas primas que viviam no andar de baixo. O canto era uma presença constante e uma companhia. Na altura em que comecei a sair à noite e a cantar nessas saídas, andava apaixonada por dois discos que os meus pais tinham em casa e que me marcaram. Um deles da Amália (o que tinha o tema Abandono e que tinha o busto na capa), e Cantigas do Maio, do Zeca Afonso. Eram temas desses dois discos que cantava nessas saídas.

Em 2007 deixou o grupo. Achou que estava na altura de se dedicar a uma carreira a solo?

As nossas vidas mudaram, passámos a ter famílias, o calendário teve que se começar a gerir de outra forma. O primeiro calendário durou dez anos, o segundo outros dez, entretanto parámos durante um ano para pensar como nos íamos organizar. Tinha-se falado em ter três ou quatro meses de atividade muito intensiva e depois cada um faria outras coisas, até porque havia músicos que tinham outros projetos. Nesse ano gravei dois discos produzidos pelo Pedro Ayres de Magalhães, e outro a convite do compositor polaco Zbigniew Preisner, Silence Night & Dreams, gravado pela EMI Classics. Foi um ano de grande intensidade, em que fiz tournée com esses três projetos. No final do ano, quando voltámos a falar sobre o calendário, o que me foi proposto foi uma coisa muito distinta: um contrato de sete anos de prioridade (não de exclusividade). Ou era isso ou saía. Fiquei surpresa com a inflexibilidade, mas uma vez que as coisas eram assim, decidi sair. Pela primeira vez disse que não.

Mas nunca desistiu da música…

Entretanto integrei um grupo de criação de repertório, comecei a criar algumas melodias e a escrever umas letras. Nos Madredeus cantava aquilo que me entregavam, tinha algum espaço de criatividade mas não é o mesmo que ter total liberdade para criar letras e melodias. Esse grupo não continuou, mas fiquei sempre com a ideia de criar um grupo de músicos com os quais iria criar repertório, o que veio a acontecer mais tarde, em 2011. Até essa data fiz muitas coisas: estive em Itália, onde cantei com os Solis String Quartet, ao mesmo tempo que ia construindo concertos e fazendo arranjos, sempre à procura dos músicos certos para criar esse ambiente de grande dedicação. Isso surgiu em 2011, e em 2012 gravei o meu primeiro disco de originais, Mistério, e o segundo, Horizonte, em 2016. Entre esses dois, gravei um disco onde fiz os arranjos para uma série de canções mexicanas e de outros países da América Latina.

Colaborou com diversos artistas de renome internacional como José Carreras, Caetano Veloso ou Gilberto Gil. Há algum nome com quem gostasse de trabalhar?

Nunca pensei muito nisso. As colaborações que fui fazendo foram sempre encontros muito fugazes, convites que me chegaram. Só muito recentemente, em maio, num concerto que dei no Casino Estoril, é que convidei duas pessoas para se juntarem a mim: a Marisa Liz e a Sara Tavares. Duas mulheres que admiro profundamente, de personalidades muito distintas mas igualmente encantadoras. Mulheres de grande força e de grande entrega. Conheci a Marisa porque os Amor Electro convidaram-me a cantar num concerto que deram no Campo Pequeno, e a Sara sigo-a há muitos anos com grande interesse. A música dela tem-me feito muita companhia. Convidei as duas e achei maravilhoso.

Foi difícil deixar de ser apenas intérprete para ser também compositora?

Foi uma alegria enorme perceber que tinha essa capacidade. Para gravar o primeiro disco quisémos ir para um sítio onde estivéssemos completamente dedicados à música, sem distrações. Ficámos no Convento da Arrábida (pertencente à Fundação Oriente, que generosamente nos cedeu o espaço durante um mês). Tinha muitos temas que não tinham ainda as letras escritas e as coisas fluíram e correram muito bem. As coisas estavam cá para sair, de certa forma sabia o que queria dizer. As palavras vieram, foram encaixando na métrica. O segundo disco já foi mais complicado, mas também porque foi mais difícil arranjar tempo para estar completamente disponível. Ainda pensei que podia correr da mesma forma mas enganei-me completamente, porque as coisas nunca se repetem. Tentei repetir o processo mas não resultou, até porque tive algumas distrações.

O que lhe dá mais prazer: cantar as suas letras ou interpretar as dos outros?

São coisas muito distintas. Quando canto alguma coisa, as palavras dizem-me muito, mesmo que não sejam minhas. Encarno o personagem. No caso das minhas letras já não é bem assim. Embora as letras não sejam autobiográficas, elas refletem o meu pensamento, a minha forma de estar. Com as minhas letras estou mais à vontade, tenho outra liberdade. São coisas distintas mas igualmente cativantes.

A Teresa será sempre associada aos Madredeus. Encara isso como um fardo ou como um motivo de orgulho?

Não diria um fardo, mas às vezes pode ser um pouco limitador. A ideia que as pessoas têm dos Madredeus é muito distante. Embora déssemos muitos concertos e enchêssemos salas pelo mundo inteiro, não era uma música que passasse muito na rádio, não era massiva. A ideia que as pessoas têm é de um certo personagem que é mais pequeno do que na verdade os Madredeus foram. Não posso encarar como um fardo porque é algo que faz parte de mim, é aquilo que sou. É indissociável da minha pessoa, é a minha genética musical. Foram 20 anos. É uma grande parte da minha estrutura emocional. À medida que o tempo vai passando ganho distância e outra perspetiva, ao ponto de agora fazer sentido dar um concerto em que a música do grupo está mais em foco.

25 anos depois, recorda a estreia de Lisbon Story de Wim Wenders com um espetáculo único. Que memórias guarda dessa experiência?

Foi uma belíssima coincidência. A editora tinha acabado de decidir que o disco que fizéssemos a seguir seria editado em 32 países. Nessa altura (1994), Lisboa, que era Capital Europeia da Cultura, encomendou um documentário sobre a cidade ao Wim Wenders, e ele perguntou-nos se podia usar a nossa música como banda sonora. Estávamos há três anos sem gravar e tínhamos muito repertório, por isso propusemos-lhe que usasse o novo repertório. Numa sessão de estúdio, em vez de gravarmos um disco gravámos dois. A música tornou-se no storyboard do filme e deu origem ao guião que trazia a visão do Wim Wenders sobre Lisboa, que acabou por nos convidar a entrar no filme. Foi uma experiência muito enriquecedora. Para o grupo foi extraordinário, porque acabámos por editar os nossos discos pelo mundo inteiro e porque fizémos parte de um filme que nos deu a conhecer a um público a que se calhar não chegaríamos de outra forma. Ainda hoje muitas pessoas me dizem que foi através do filme que nos conheceram.

O que se segue?

Tenho várias coisas escritas, soltas. Tenho um tema que fiz com um poema do José Saramago que se chama Alegria. Essa alegria vinca o início de um novo ciclo.

Toda a caixa de palco está forrada a frias e asséticas folhas de alumínio. A uma secretária, de costas para a plateia, está Bob, o incansável trabalhador da empresa. A seu lado, a menina da manutenção física e emocional desta máquina humana zela para que tudo corra bem. Mede-lhe a temperatura, dá-lhe água, esvazia o depósito da algália; em suma, mantem-no vivo e operacional. Para complementar o conforto de Bob, há ainda o rapaz das limpezas que louva a eficácia deste espaço para que não se perca, inutilmente, tempo de trabalho; o responsável pelo som, que ocasionalmente coloca a música preferida de Bob; e uma desenhadora de luz que deve, mediante o passar das horas, trocar o fundo da janela do dia para a noite, e vice-versa. Um dia, Bob decide abandonar o seu posto e dá conta da existência de um elemento disruptivo na incólume sala de trabalho.

Como mote para a sua mais recente criação, o Teatro da Cidade, coletivo constituído pelos atores e atores Guilherme Gomes, Rita Cabaço, Nídia Roque, Bernardo Souto e João Reixa, propõe uma reflexão “sobre o modo como o ser humano se relaciona com o trabalho”. O ambiente distópico, “espaço hostil, artificial e sem contacto com a natureza”, que leva ao extremo a ideia daquilo que pode ser “o escritório de uma grande corporação”, é dado pelo cenário concebido pela cenógrafa Ângela Rocha.

“A ideia, nomeadamente a palavra japonesa que dá título ao espetáculo, surgiu em conversa com um amigo durante uma viagem num autocarro apinhado de pessoas que regressavam a casa vindas do trabalho”, lembra Guilherme Gomes, que aqui interpreta Bob, o trabalhador que funciona “como um telemóvel ligado ininterruptamente”. “Nos rostos notava-se o cansaço, e começámos a falar sobre o karōshi, fenómeno que é reconhecido pela Organização Internacional do Trabalho, e que é indissociável do stress ou do síndroma de burnout”. Importa lembrar que, ainda recentemente, em sequência de eleições na Indonésia, mais de 270 trabalhadores incumbidos de contar votos terão sido vítimas de doenças relacionadas com cansaço provocado pelas longas horas de trabalho.

Karōshi é uma tragicomédia sobre “a urgência de refletir sobre o trabalho e de como ele interfere nas nossas vidas e na nossa sociedade”. O espetáculo está em cena na Sala Estúdio do Teatro Nacional D. Maria II, até 24 de novembro.

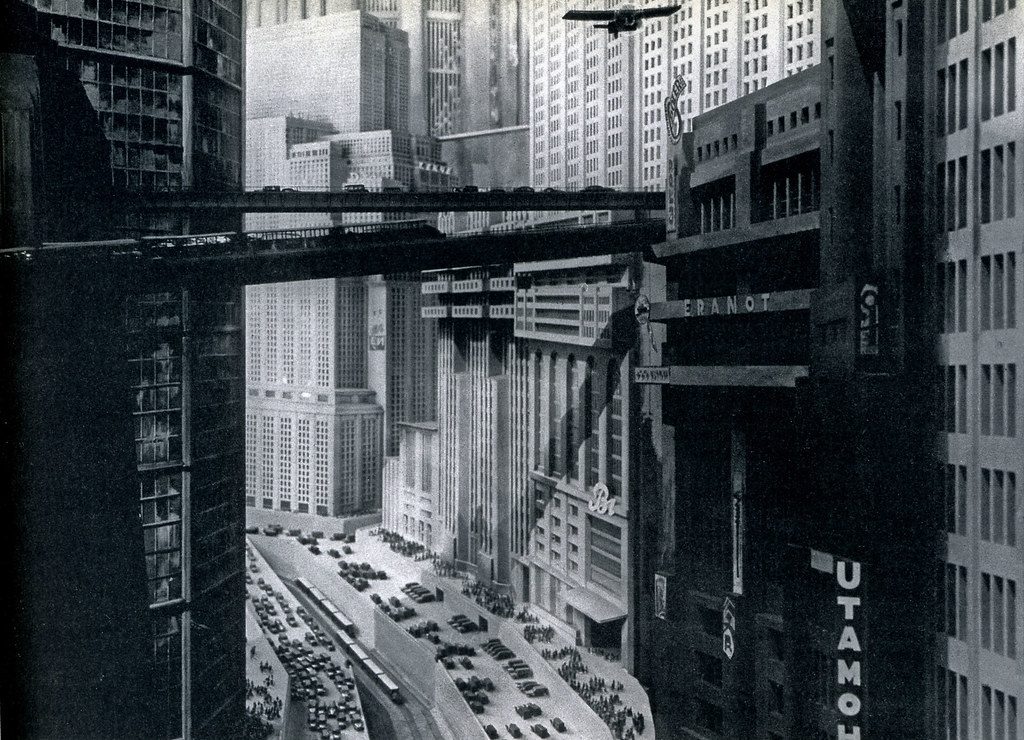

Antes de dirigir Metropolis, Fritz Lang era já um dos mais reputados cineastas alemães do seu tempo, autor do enorme sucesso Dr. Mabuse, o Jogador, dirigido em 1922, e que viria a dar origem a duas sequelas. Não seria pois de estranhar que, pouco tempo depois, Lang recebesse luz verde para dirigir Metropolis, naquele que seria o maior investimento de sempre da UFA (Universum Film AG), produtora germânica que ambicionava conquistar o mercado americano.

Como lembra Filipe Raposo, músico a quem, quase 100 anos depois, o Teatro São Luiz desafiou a compor uma nova partitura para Metropolis, “Lang faria, em meados dos anos 20, uma viagem a Nova Iorque que se revelaria vital para o filme”. Nessa viagem ao “Novo Mundo”, pronunciado pelos esmagadores arranha-céus de Manhattan, Lang e a mulher, a argumentista Thea von Harbou, inspiraram-se para escrever a história de uma cidade onde a classe privilegiada domina a partir dos arranha-céus, e os operários são levados para os subterrâneos a fim de manterem vivas as máquinas que fazem mexer a cidade.

Toda a produção foi épica, envolvendo milhares de figurantes e meios nunca antes vistos. Porém, nem a UFA conquistou a América, nem Lang veria estrear nas salas o filme com que sonhou. Por imposição de censores e produtores, Metropolis chegou aos cinemas resumido a pouco mais de 80 minutos, versão essa que terá estreado no São Luiz Cine, em 1928, com o maestro Pedro Blanch a dirigir uma orquestra de câmara que executa a partitura de Gottfried Huppertz.

Tratando-se de uma encomenda do São Luiz ao compositor e pianista Filipe Raposo como evocação à estreia do filme naquela sala, por ocasião da comemoração dos 125 anos do teatro municipal, a versão que vamos agora encontrar é um pouco mais longa, com cerca de duas horas, correspondente àquela que circulou entre os anos 40 e 80 do século passado. “Optámos por esta, e não pela mais recente – a de duas horas e meia –, porque é a que está mais próxima da que aqui estreou.”

Apesar de já ter acompanhado ao piano por diversas vezes o filme de Lang, este Metropolis – Filipe Raposo meets Fritz Lang é, para Raposo, “algo completamente novo”. “O desafio era compor uma nova partitura para os 120 minutos de filme, para o mesmo número de músicos que aqui estiveram em 1928”. O ensamble de câmara proveniente da Orquestra Sinfónica Portuguesa será conduzido pelo maestro Cesário Costa.

Num trabalho de composição que se prolongou “por mais de três meses”, Raposo pretende que a sua música consiga “retratar o futuro, trazendo a Metropolis” as referências do presente. Por isso, o compositor considera que a sua banda sonora se afasta radicalmente da de Gottfried Huppertz, “porque a minha visão do filme, histórica e sociologicamente, é necessariamente outra.”

O compositor elencou três grandes temáticas abordadas no filme que trespassam a sua partitura. Primeiro, “as cidades e o futuro”, com toda aquela “verticalidade arquitetónica” refletindo-se na música. Em segundo, as lutas de classes, “representadas com muita agitação”. Por fim, o tema da paixão e sedução, “transversal tanto no domínio emocional como no domínio do poder, e onde a minha música revisita compositores como Bach ou Jean-Philippe Rameau, na qual existe uma ideia de sedução intrínseca, ligada a melodias sinuosas e harmonias muito equilibradas.”

O encontro de Filipe Raposo com as imagens do futuro imaginado por Fritz Lang promete, assim, uma experiência assombrosa entre a música de hoje e de amanhã e a intemporalidade do grande cinema na mais nobre das salas do Teatro São Luiz.

No dia em que passaram cinco anos sobre a morte de Sophia de Mello Breyner Andresen foi atribuído o seu nome a um dos mais belos miradouros da cidade de Lisboa. No local erigiu-se também um monumento com o busto de Sophia, réplica de um original em bronze, esculpido nos anos 50 por António Duarte (1912-1998). Sophia muito raramente evocou Lisboa na sua poesia. Devotando um culto aos grandes espaços naturais – o mar, as montanhas e planícies – manifestou por vezes o seu desgosto pela vida “fechada” entre “os muros e as paredes” da cidade. Como no poema justamente intitulado Cidade:

(…)

“Saber que tomas em ti a minha vida

E que arrastas pela sombra das paredes

A minha alma que fora prometida

Às ondas brancas e às florestas verdes.“

No monumento, uma placa recorda um desses raros poemas, Lisboa, que abre o livro Navegações. Em 1977, Sophia foi convidada a participar nas comemorações do Dia de Camões em Macau. Sobrevoando o oriente pela primeira vez, pensou nos homens que ali chegaram 500 anos antes, sem saberem o que sabemos hoje.

“Navegavam sem o mapa que faziam”

A viagem a Macau vai despoletar uma reflexão sobre o que teria sido para os navegadores portugueses, o contacto com o admirável mundo novo: a revelação daquelas cores, daqueles cheiros, daqueles sons, o espanto e o deslumbramento perante uma realidade tão distante e fascinante.

Lisboa surge, assim, como o ponto de partida simbólico dos Descobrimentos, o lugar conhecido que se deixava a troco da incerteza do novo mundo. Lisboa era um grande caminho para o mar.

(…)

“Enquanto o largo mar a Ocidente se dilata

Lisboa oscilando como uma grande barca“

No centro do jardim, uma estátua figurativa em bronze de autor desconhecido, intitulada Mãe e Filho, evoca a relação maternal. Possivelmente influenciada pela Flora de Jean-Baptiste Carpeaux, representação da deusa das flores e da Primavera, esta estátua com as suas figuras aladas sugere uma representação helenista relacionada com a cultura grega e a mitologia da antiga Grécia. Torna-se, por isso, o local ideal para lembrar a apaixonada relação de Sophia com a Grécia.

O primeiro contacto com a civilização grega surge quando, muito pequena, Sophia descobriu Homero. Desde logo se sentiu deslumbrada pelas coisas gregas, e pela Odisseia em especial, desenvolvendo de imediato uma forte atracção pelas divindades gregas. Nos seus primeiros livros Dia do Mar (1947) e Coral (1950) revela o fascínio por Dionísio e Apolo, deuses gregos que representam os impulsos da natureza.

Sophia mantinha já uma longa ligação de amor com a Grécia, um fascínio pelo seu mar, pelas suas ilhas, pela sua luz e cores, quando a partir dos anos 60 o contacto real acontece. Visita pela primeira vez a Grécia, em 1963, com Agustina Bessa Luís. Desde aí, sempre que podia regressava. Voltou com amigos, com o marido, com os filhos, com os netos, em busca, porventura, de “uma consciência múltipla e divina”, evocada num dos seus “primeiros poemas gregos”: Evohé Bakkhos.

No dia 27 de Novembro de 1946, Sophia casou com Francisco Sousa Tavares, no Porto. Em 1951, Sophia, o marido e os três filhos já nascidos, mudaram-se para Lisboa e começaram a viver no nº 57, 1º andar, da Travessa das Mónicas. Francisco candidatou-se a subinspector do trabalho, no Ministério das Corporações.

Depois de instalada escreveu um postal à mãe:

“Estou na Graça! Cheguei hoje. Passei esta semana a abrir e a desembrulhar as coisas que me mandou. São tão bonitas. Ficam aqui tão bem. Tenho tudo o que preciso! A casa está linda! (…)”.

No poema As Casas, escreve:

“Há sempre um deus fantástico nas casas

Em que eu vivo, e em volta dos meus passos

Eu sinto os grandes anjos cujas asas

Contêm todo o vento dos espaços.“

Em casa de Sophia havia sempre convidados. Ali tudo se discutia. Vivia-se a liberdade antes dela existir. Salazar começa a ouvir falar de Francisco Sousa Tavares, quando a sua militância no movimento monárquico se torna mais ativa.

Em 1958, ambos apoiam a campanha de Humberto Delgado, o que tem como consequência o despedimento de Francisco Sousa Tavares da função pública.

É sobretudo a partir da década de 60 que se revela, na poesia de Sophia, a luta política, e a indignação contra o regime ditatorial. Com o Livro Sexto surgem os poemas mais directos de crítica e oposição ao regime como O Velho Abutre, dirigido obviamente a Salazar:

“O velho abutre é sábio e alisa as suas penas

A podridão lhe agrada e seus discursos

Têm o dom de tornar as almas mais pequenas”

Este livro levou a Sociedade Portuguesa de Escritores a atribuir a Sophia o Grande Prémio de Poesia.

No início dos anos 70 dedicará belíssimos poemas a Che Guevara e a Catarina Eufémia (comparando a camponesa alentejana a Antígona na sua busca da justiça). No extraordinário poema Camões e a Tença estabelece um doloroso paralelo entre o Portugal do século XVI, que não reconheceu o seu maior poeta, e o país contemporâneo:

(…)

“Este País te mata lentamente

País que tu chamaste e não responde

Pais que tu nomeias e não nasce“

(…)

Junto ao Panteão dos Bragança, evocamos a ascendência aristocrática de Sophia e a relação com o seu meio.

Do lado materno, seu bisavô era Henry Burnay, de ascendência belga, 1º conde de Burnay, título concedido pelo rei D. Luís I. O seu avô, Tomaz de Mello Breyner, 4º Conde de Mafra, foi nomeado médico da Real Câmara pelo rei Dom Carlos I. A ele, que a ensinou a decorar poemas de Camões e Antero, ficou Sophia a dever a sua verdadeira iniciação na poesia.

Sophia nasceu no Porto, na Rua António Cardoso. Muito perto, no Campo Alegre, a casa dos avós paternos era uma quinta com um imenso jardim romântico com varias estufas de plantas exóticas, inúmeras árvores de fruto e lagos. Um “território fabuloso”, onde facilmente emergiam mundos encantados, na origem dos contos que Sophia escreveria para crianças.

Quando, em 1962, publicou Contos Exemplares, algumas dessas narrativas foram entendidas como críticas ferozes ao mundo a que Sophia pertencia por nascimento e por classe. O conto Retrato de Mónica satiriza os Movimentos Nacionais Femininos, que constituíam a estrutura de apoio do regime de Salazar. Chocadas, algumas amigas de Sophia chegaram a questioná-la sobre esse texto: – “Como é que tu foste capaz, ainda por cima um mundo que tu conheces tão por dentro? Sophia respondeu: – “É que esse mundo de que falas que eu conheço por dentro, não tem dentro, só tem fora.”

“Quando eu morrer voltarei para buscar

os instantes que não vivi junto do mar“

A maravilhosa vista sobre o Tejo a desaguar no oceano é o ponto de partida para a evocação do mar como convergência na poesia de Sophia.

O primeiro mar que surgiu na vida de Sophia foi o Atlântico. O mar da praia da Granja, onde Sophia passava apaixonadamente o verão numa casa bastante pequena, situada nas dunas mesmo em cima do mar. Saía directamente para a praia, e passava horas a banhar-se nas piscinas naturais que, na maré vaza, surgiam no lado sul da praia. Sophia escreveu inúmeros poemas na Granja:

“Casa branca em frente ao mar enorme,

Com o teu jardim de areia e flores marinhas

E o teu silêncio intacto em que dorme

O milagre das coisas que eram minhas.“

Tal como escreveu na Grécia após ter descoberto o intenso azul do mar e no Algarve, na praia Dona Ana onde as semelhanças com a Grécia eram evidentes.

“Esta é a madrugada que eu esperava

O dia inicial inteiro e limpo

Onde emergimos da noite e do silêncio

E livres habitamos a substância do tempo“

Neste poema, Sophia canta a revolução do 25 de Abril de 1974, “o dia inicial inteiro e limpo”. Alguns dias depois, no Primeiro de Maio, milhares de manifestantes saíram à rua. Numa reunião na Associação de Escritores para preparar a manifestação e as frases para o desfile, Sophia sugeriu “a poesia está na rua” que Maria Helena Vieira da Silva imortalizou no cartaz que pintou.

Sophia foi deputada pelo Partido Socialista na Assembleia Constituinte e legou-nos a sua mais bela definição: “Socialismo deve ser uma Aristocracia para Todos”, uma forma de todos alcançarem aos mesmos domínios a que só o aristocrata e o privilegiado acedem pela natureza do meio social em que nasceram.

Sophia morreu em Lisboa a 2 de Julho de 2004. Foi transladada para o Panteão Nacional no dia em que se completaram 10 anos da sua morte. Escreveu no poema Regressarei:

“Eu regressarei ao poema como à pátria à casa

Como à antiga infância que perdi por descuido

Para buscar obstinada a substância de tudo

E gritar de paixão sob mil luzes acesas“

paginations here