Pedro Homem de Mello

Poemas 1964-1979

Cobrindo os anos entre 1964 e 1979, este segundo volume de poemas de Pedro Homem de Mello vem encerrar a publicação da obra completa do autor. A sua poesia, única e inconfundível, é marcada, como salientou José Régio, pela “sinceridade profunda do seu interesse pelo folclore vivo e do seu amor pelo povo” (“Povo! Povo! Eu te pertenço / Deste-me alturas de incenso”, imortalizado por Amália Rodrigues). Centrada na contradição entre “corpo e alma”, explora o tema do desejo (frequentemente homoerótico), contrapondo a experiência da fugacidade do prazer à permanência do remorso e à noção de culpa e de pecado. “Um pagão com o hábito de ser católico”, lhe chamou David Mourão-Ferreira acrescentando, ao associar o seu universo poético à pintura de Leonardo: “Há em Pedro Homem de Mello, muito de certos artistas do Renascimento, pagãos por natureza, – presos no entanto à letra (que não ao espírito) da religião estabelecida”. A edição ficou a cargo de Luís Manuel Gaspar, com um posfácio incindindo sobre os dois volumes de Fernando Cabral Martins. Eis o tão aguardado regresso do poeta de Eu Hei-de Voltar um Dia, que escreveu: (…) E cumprindo uma promessa, / O Poeta que fui eu / Em cada verso regressa / Do país onde morreu?” LAE Assírio & Alvim

Ernest Hemingway

O Jardim do Paraíso

Ernest Hemingway (1899-1961) nasceu em Oak Park, a pouca distância do local onde Frank Loyd Wright começou a construir os seus projetos. Na realidade, a revolução que o escritor promoveu na prosa em tudo se assemelha à que o famoso arquiteto empreendera nas suas “casas da pradaria”: redução da forma ao essencial e despojamento de toda a ornamentação. O Jardim do Paraíso é um romance póstumo, publicado pela primeira vez em 1986. Hemingway terá trabalhado nele por mais de uma década, sem nunca o ter dado por terminado. David e Catherine Bourne, apesar de parecem irmão e irmã, são um jovem casal americano. Em lua-de-mel no sul de França, entregam-se a uma série de jogos eróticos que exploram essa semelhança, enquanto David, aspirante a escritor, se dedica a redigir o manuscrito de um “romance africano”. Conhecem então a bela Marita e entre os três estabelece-se um relacionamento complexo que se adensa à medida que a escrita do livro se aproxima penosamente da conclusão. Uma obra ímpar no universo do autor, que explora com ousadia e elegância os temas do triângulo amoroso, da fluidez de género e da fusão de homem e mulher numa mesma entidade. Foi um dos livros de referência para o artista português Julião Sarmento. LAE Livros do Brasil

Samanta Schweblin

O Bom Mal

Samanta Schweblin nasceu em Buenos Aires em 1978 e vive em Berlim desde 2012. Vencedora de prémios importantes, como o Juan Rulfo e Casa de las Américas, é autora dos volumes de contos Pássaros na Boca e Sete Casas Vazias, e do romance Distância de Segurança, que, assim como Kentukis, foi finalista do International Man Booker Prize. A revista Granta inclui-a na lista dos 22 melhores escritores de língua espanhola com menos de 35 anos. O título da presente coletânea de contos, O Bom Mal, é profundamente revelador do universo literário da autora que explora o território do ambíguo, da estranheza, da inquietação, do fantástico e até do terror. Como escreveu o crítico do Expresso, José Mário Silva, Samanta Schweblin “insiste em rasgar o tecido do quotidiano com as lâminas da estranheza e do desajuste”. Curiosamente, estes seis contos têm todos origem na vida real, inspirados em pessoas, animais, factos ou acontecimentos que Samanta conheceu ou testemunhou. Sobre a narrativa William à Janela, declara: “aconteceu verdadeiramente. Talvez seja o conto mais autobiográfico que escrevi, e talvez também por isso seja melhor não dizer mais nada.” LAE Elsinore

Julian Barnes

Mudar de Ideias

“Alguns de nós temos convicções fortes fracamente sustentadas, outros têm opiniões fracas fortemente sustentadas. Sempre presumi que os liberais como eu têm opiniões moderadas moderadamente sustentadas. Mas não tenho a certeza de que continue a ser esse o caso. Quando agora pedem a minha opinião sobre um assunto público qualquer, a tentação que me assalta é replicar: ‘Bom, na República Benigna de Barnes…’ Neste breve conjunto de ensaios e palestras cujos temas são Memórias, Palavras, Política, Livros, Idade e Tempo, nunca saímos em boa verdade dessa “República Benigna de Barnes”, onde o escritor, com recurso a histórias da sua vida e da de outros, vai dando conta daquilo em que as suas ideias se mantiveram inalteradas (sobretudo no uso rigoroso das palavras e nos valores sociais e civilizacionais a que a política devia corresponder), ou em que houve mudança de opinião (nomeadamente sob a influência da memória dinâmica e nunca estável, e na apreciação de determinados escritores). Terminamos a leitura deste livrinho ligeiro e divertido com uma ideia benigna sobre a pessoa do autor. São textos que geram empatia e proximidade, onde apenas uma pessoa discursa, mas em que a ilusão da conversa acontece. RG Quetzal

Paulo José Miranda

Máquinas de Ficção

Paulo José Miranda evoca a tradição de “textos acerca de textos” referindo como influência maior e mais antiga a de Pseudo-Dioníso que se fez passar por Dionísio o Aeropagita, um ateniense que se teria convertido ao cristianismo após escutar as palavras de São Paulo. Pseudo-Dioníso não só inventou um autor que teria vivido 400 anos antes dele, como se referiu a livros que teria escrito e que nunca apareceram. Livros que cita mais de uma vez. Para além disso, “parece usar as citações de livros que não escreveu para construir aqueles que escreveu”. A propósito, Paulo José Miranda conclui; “A pós-modernidade surgiu algures no Médio Oriente entre os séculos V e VI”. Ora, Máquinas de Ficção é, justamente uma invulgar recolha de textos sobre textos. Originalmente publicados no jornal Hoje Macau, convidam o leitor, de forma provocatória, a explorar resenhas de livros que nunca foram escritos — “mas que talvez devessem existir”. Cada texto é uma porta aberta para um universo literário alternativo, onde a crítica se torna criação. Mantendo o jogo com o leitor, Paulo José Miranda cita um excerto de um suposto ensaio de Hélder Macedo, autor que muito admira: “No universo não há lado de fora e lado de dentro, tudo é lado de dentro. E assim acontece no romance. (…) Tal como no universo, no romance tudo é intertextualidade.” LAE Caminho

Fernanda Cachão

O Estado Novo em 101 Objetos

A jornalista Fernanda Cachão lança uma obra, resultante de uma pesquisa de cerca de cinco anos, onde reúne uma seleção de 101 objetos que representam como se vivia antes do 25 de abril de 1974. Esta iconografia de objetos e documentos ilustra, muitas vezes melhor do que palavras, a ideologia que, com firmeza e com tato calculado, dominou Portugal durante 48 anos. Para as novas gerações será, porventura, com alguma surpresa que realizarão que em tempos era preciso licença para usar isqueiro, ter autorização do marido para sair do país e tantas outras condicionantes impostas ‘a bem da nação’. O livro pode ser lido abrindo as páginas ao acaso, ao sabor da curiosidade, para saber um aspeto do regime e o seu enquadramento, pessoal e público. Ficam-se a conhecer ou recordar aspetos curiosos e pessoais como as alcunhas de Salazar: ‘o Botas’, por ter sido fotografado numa cena bucólica, em Almourol, com António Ferro, mostrando as solas das botas esburacadas, uma prova da sua apregoada frugalidade (ainda que normalmente usasse botas de canos alto de boa pelica); ou ‘o Esteves’, por serem constantes as notícias que informavam ‘esteve ontem em visita o Sr. Presidente do Conselho…’. Em suma, trata-se de um compêndio ilustrado do que não convém esquecer. TCP Lua de Papel

Inês Lampreia

No tempo dos super-heróis

É o segundo livro de Inês Lampreia, que tem publicado textos de crónica, ficção e prosa poética nos últimos anos. No tempo dos super-heróis reúne 12 contos e é a um deles que vai buscar o título. No posfácio, afirma o poeta e ensaísta João Rasteiro: “Mais do que uma escrita feminista, julgo estarmos perante uma escrita feminina, comprometida com a contenda por uma sociedade mais justa”. Tendo sobretudo mulheres como protagonistas, mas não reivindicando nenhuma causa, a autora deixa-as subentendidas nas várias histórias que nos conta, passadas desde os tempos das nossas avós e bisavós aos dias de hoje. Cada conto vale por si, no entanto, avançando na leitura, vamos percebendo que se ligam uns aos outros e que, todos juntos, criam um retrato de Portugal no último século. Inês Lampreia usa uma escrita tão descomplicada e “da terra” como as histórias que imaginou. Evoca vidas duras, seja na pobreza ou na solidão, seja na crueza dos campos alentejanos ou na alienação dos dias em Lisboa – cada uma no seu contexto, vidas impregnadas de infelicidade, algumas ainda com réstias de esperança, outras nem isso. Porque, se ali existe uma avó que se refugia nas nuvens ou uma mãe que voa atrás do canto dos rouxinóis, parece que hoje a poesia se foi. GL Urutau

Afonso Cruz

O vício dos livros II

“Há aqueles que não podem imaginar um mundo sem pássaros; Há aqueles que não podem imaginar um mundo sem água; Ao que me refere, sou incapaz de imaginar um mundo sem livros”. É com esta frase do argentino Jorge Luis Borges que Afonso Cruz inicia O vício dos livros II. Depois de, em abril de 2021, ter lançado O vício dos livros, o autor regressa com mais histórias, reflexões e curiosidades para aqueles que não podem viver sem a literatura. Sempre a pensar no leitor e na recorrente questão de como incentivar hábitos de leitura, este volume reúne cerca de 40 textos, alguns autobiográficos, sobre o processo de escrita e sobre a capacidade de a poesia dar vida a tudo aquilo que é objeto da sua arte, dando a conhecer histórias de autores como Eduíno de Jesus, Lídia Jorge, Marguerite Duras, Rainer Maria Rilke ou Raul Brandão, entre outros. A paixão pelos livros é transversal a todos os textos, como se pode também constatar nas pinturas alusivas ao ato de ler, de artistas como Diego Rivera, Matisse, Picasso ou Matisse, escolhidas para ilustrar a presente edição. Refere Afonso Cruz: “os livros só alcançam sucesso através do murmúrio”. Aceite, pois, o nosso murmúrio. SS Companhia das Letras

Louisa Yousfi

Em Nome do Bárbaro

“Mas o que será que perde o bárbaro que a civilização arrastou na sua corrida para o progresso humano, alimentando-o generosamente com as riquezas culturais de que tanto se orgulham os impérios (…)?” Esta é a questão-chave à qual o presente manifesto estético e político sobre a condição dos descendentes da imigração pós-colonial, procura responder. De autoria de Louisa Yousfi, jornalista, crítica literária e escritora, filha da imigração argelina em França e uma das vozes centrais do pensamento decolonial, aqui se expõem as armadilhas e a violência das políticas de integração e mostra como a assimilação pode equivaler à perda de identidade, língua, religião e cultura. Elogiado por figuras como Françoise Vergès e Annie Ernaux, este ensaio revela a estranheza da condição pós-colonial: “bárbaros” no coração do Império, que habitam os seus subúrbios, falam a sua língua, dominam perfeitamente os seus códigos, mas que têm sérias contas a ajustar com ele. É em nome deles que fala, dos que se atrevem a “fitar o nosso sol da Barbárie de frente”, como escreveu o autor argelino Mohammed Dib, citado em epígrafe. Uma espantosa viagem à alteridade radical, desmistificando, sem concessões, as narrativas do ocidente e as suas falhas morais. LAE Orfeu Negro

Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez e Mario Vargas Llosa

As Cartas do Boom

No romance Adão no Éden, Carlos Fuentes escreve: “(…) a mimese é inevitável na literatura e, no fim, escolher bem os mentores é uma demonstração de talento”. Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez e Mario Vargas Llosa são os quatro principais romancistas do chamado “Boom Latino Americano”. As cartas trocadas entre eles revelam as múltiplas e valiosas correspondências que se estabeleceram entre as suas obras no auge deste quarteto. Citando os editores do presente volume, as cartas documentam “um momento em que os criadores pareciam ter começado a escrever menos sozinhos para ‘tocar’ em conjunto, como parte integral de uma mesma literatura”. Mentores uns dos outros, de certa forma, como confessa o escritor mexicano: “(…) sei que cada um de nós está muito consciente do que os outros estão a fazer”. Este intercâmbio permite um acesso sem precedentes às suas relações pessoais e coletivas, e desvenda de forma privilegiada a literatura e a política latino-americanas no contexto histórico entre os anos de 1959 e 1975. Testemunha igualmente a relação sincera de amizade e respeito que os unia e que põe definitivamente em causa a máxima de Carlos Fuentes, expressa no citado romance: “Lê os escritores, mas não os conheças pessoalmente.” LAE Dom Quixote

Imagine-se “um novo concurso de televisão que pretende revolucionar o prime time português, com segmentos de teoria antirracista, cultura pop luso-africana e trivia colonial”. Uma ideia concebida e executada por um homem branco, privilegiado, que se considera bastante woke e que quer denunciar o racismo. “O espetáculo é um exercício de imaginação sobre como um programa destes tem tudo para correr mal”, diz Marco Mendonça, responsável pelo texto e direção de Reparations, Baby!, peça que estará no Teatro Variedades de 9 a 27 de julho.

Em cena, Ana Tang, Bernardo de Lacerda, Danilo da Matta, June João, Márcia Mendonça, Stela e Vera Cruz dão corpo a esta história sobre a facilidade com que se cai na “instrumentalização das pessoas negras, que são marginalizadas e silenciadas constantemente”. “Existe uma hipocrisia institucional, porque se confunde dar visibilidade com dar voz. Aparecer na televisão não é sinónimo de ser dono das suas narrativas. O entretenimento esvazia os debates importantes e perpetua-se um discurso redutor sobre as pessoas negras”, sublinha o encenador.

Reparations, Baby! quer lançar esse desafio: “Está na hora de mudar o panorama das pessoas no lugar de decisão e no lugar da escrita. Será que a sociedade está mesmo interessada em mudar? A verdade é que o racismo estrutural consegue sobreviver mesmo dentro de espaços que dizem combatê-lo”, aponta.

Antes do espetáculo chegar ao Variedades, Marco Mendonça faz-nos quatro sugestões culturais que ajudam a descobrir caminhos nesta reflexão.

O Ancoradouro do Tempo, de Sol de Carvalho

Em exibição

Estreou-se na semana passada, um dia depois da data em que se celebra a independência de Moçambique. Apesar de ainda não ter visto o filme de Sol de Carvalho, Marco Mendonça faz desta a sua primeira sugestão. “Nasci em Moçambique e é sempre bom saber que existem criações moçambicanas a chegar às salas de cinema portuguesas.” O filme é uma adaptação do livro A Varanda do Frangipani, de Mia Couto, que o ator e encenador confessa também não ter lido ainda. Uma intriga policial, rodada na Fortaleza da Ilha de Moçambique, que conta a história de um jovem inspetor da polícia que, chamado a investigar um crime, se depara com a declaração de culpa de todas as personagens.

Tramas Coloniais

Podcast

Um podcast brasileiro, disponível online, que, em sete episódios, fala sobre a história do colonialismo em África. “São encontros e conversas com intelectuais, sociólogos e outros, que produzem discurso e conhecimento sobre o passado colonial e as cicatrizes que deixou, tentando propor caminhos possíveis para a reparação dos danos causados”, explica Marco Mendonça que já há mais tempo tinha ouvido um episódio mas que agora, para a pesquisa de Reparations, Baby!, mergulhou a fundo nas reflexões que ali se fazem. “Recomendo bastante.”

Coro em Rememória de um Voo, de Julianknxx

CAM – Centro de Arte Moderna da Fundação C. Gulbenkian

Até 30 junho

A exposição termina já nesta segunda-feira, dia 30, e Marco Mendonça sabe que esta é uma sugestão de última hora. “Pode ser que ainda haja pessoas que a consigam ver…” Incluindo o ator, que tem andado ocupado com a estreia do espetáculo e ainda não conseguiu ir. “Dizem-me muito bem e acredito que valha muito a pena.” A mostra resulta das colaborações criativas que Julianknxx desenvolveu em nove cidades europeias, onde recolheu “histórias não contadas da diáspora africana”. Associada à exposição, está a instalação sonora Síncopes, da investigadora e socióloga Cristina Roldão, da produtora, designer de som, compositora e cantora XEXA, e da encenadora e atriz Zia Soares – um trabalho inspirado em “mulheres negras que atravessaram a cidade de Lisboa no início do século XX”, que Marco quer muito ver.

Uma História Africana da África – Desde o início da humanidade até à independência, de Zeinab Badawi

Editorial Presença

É o livro que Marco Mendonça está a ler neste momento e recomenda-o. “Estou a gostar muito, a achar fascinante”, diz. “Dá uma perspetiva geral da história do continente, que quero depois aprofundar. Para mim, está a ser uma aprendizagem muito rica. Parece-me um livro importante, pensando na questão da reparação histórica”, afirma, sublinhando, desde logo, a provocação do título. “Recusa uma visão eurocêntrica do que foi a História de África nos séculos passados.”

Este ano, a zona ganhou novo fôlego com a chegada dos novíssimos MACAM, Pavilhão Julião Sarmento e o recém-inaugurado Espaço C, que se juntam ao já emblemático conjunto formado pelo MAC/CCB, MAAT e a Galeria do Torreão Nascente. De fácil acesso a partir do centro de Lisboa, sempre com o Tejo como pano de fundo, este eixo estimulante convida à descoberta de um dos núcleos culturais mais dinâmicos da cidade.

MAC/CCB – Museu de Arte Contemporânea

MAC/CCB – Museu de Arte Contemporânea

Inaugurado a 27 de outubro de 2023, o MAC/CCB, que sucede ao antigo Museu Coleção Berardo, quer promover o diálogo entre a arte moderna e contemporânea, a arquitetura e as artes performativas. O museu, considerado um dos principais polos culturais de Lisboa, alberga importantes coleções de arte contemporânea, como a Coleção de Arte Contemporânea do Estado (CACE), a Coleção Teixeira de Freitas, a Coleção Holma/Ellipse e a Coleção Berardo.

Com duas exposições permanentes – Uma deriva atlântica. As artes do século XX a partir da Coleção Berardo e Objeto, Corpo e Espaço. A revisão dos géneros artísticos a partir da década de 1960 –, que reúnem obras de nomes como Modigliani, Amadeo de Souza-Cardoso, Marcel Duchamp, Lourdes Castro, Piet Mondrian, Pablo Picasso, Andy Warhol, Helena Almeida, Wifredo Lam, René Magritte, Max Ernst ou Salvador Dalí, o MAC/CCB apresenta, neste momento, três exposições temporárias: Experiências do Mundo, que fala, sobretudo, da arte como experiência na sua capacidade crítica, reveladora e poética de pensar o mundo; Chantal Akerman. Travelling, que traça o percurso singular da cineasta, escritora e artista belga, e Cartazes sem Censura | 25 de Abril e a Revolução do «Verão Quente», com peças que são testemunhos visuais de um período de transformação política e social, resgatados dos muros e paredes onde foram originalmente afixados e preservados numa pasta de desenhos durante cinco décadas.

MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia

MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia

Abriu em 2016 e rapidamente se tornou uma das instituições culturais mais inovadoras de Lisboa e paragem obrigatória para quem deseja explorar as interseções entre arte, arquitetura e tecnologia. Integrando dois edifícios distintos: a histórica Central Tejo e o moderno edifício projetado pela arquiteta britânica Amanda Levete, conhecido como MAAT Gallery – caracterizado por uma fachada ondulada revestida de cerâmica branca, projetada para refletir a luz do Tejo e criar uma interação harmoniosa com a paisagem urbana -, o museu dedica-se à promoção do discurso crítico e da prática criativa.

Além de exposições temporárias e permanentes, a programação inclui ainda uma agenda diversificada de eventos, como conversas, conferências, performances e workshops, que incentivam o pensamento crítico e o diálogo internacional. A Fábrica da Eletricidade, a mostra permanente, apresenta maquinaria original através da qual se conta a história desta antiga fábrica, bem como a evolução da eletricidade até às energias renováveis. De momento, o MAAT conta com quatro exposições temporárias: Jeff Wall – Time Stands Still. Fotografias, 1980–2023; 15.ª edição do Prémio Novos Artistas Fundação EDP; Miriam Cahn – O que nos olha; e Lápis de pintar dias cinzentos: Obras da Coleção de Arte Fundação EDP.

Galeria do Torreão Nascente da Cordoaria Nacional

Galeria do Torreão Nascente da Cordoaria Nacional

Parte integrante do conjunto das Galerias Municipais de Lisboa, que reúne cinco espaços em diferentes zonas da cidade, o Torreão Nascente situa-se na histórica Cordoaria Nacional, à beira-rio, e afirma-se como um espaço de valor histórico e patrimonial, enquadrado numa das primeiras áreas industrializadas de Lisboa. Este espaço expositivo destaca-se pela arquitetura pombalina tardia e pela programação arrojada, que reflete a diversidade e a riqueza da arte contemporânea.

Desde 2003, a Galeria do Torreão Nascente tem sido palco de exposições de artistas consagrados e emergentes, nacionais e internacionais. A programação abrange diversas linguagens artísticas, incluindo pintura, escultura, fotografia, vídeo e instalação. Uma livraria instalada no local disponibiliza o conjunto de edições relacionadas com os projetos expositivos das Galerias Municipais de Lisboa.

MACAM – Museu de Arte Contemporâneo Armando Martins

MACAM – Museu de Arte Contemporâneo Armando Martins

Nascido da vontade do empresário Armando Martins de mostrar a sua coleção pessoal de arte, o MACAM junta, no mesmo espaço, um museu e um hotel de cinco estrelas, um conceito inovador e o primeiro do género, tanto em Portugal como na Europa. Instalado no histórico Palácio Condes da Ribeira Grande, que remonta ao início do século XVIII, na Rua da Junqueira, o MACAM é uma das adições mais inovadoras à cena cultural de Lisboa.

Descrito como A Casa das Coleções Privadas, o museu acolhe, além da coleção do seu fundador – uma das mais relevantes do país, iniciada em 1974 e que inclui mais de 600 obras de arte moderna e contemporânea, nacionais e internacionais, desde o final do século XIX até à atualidade -, coleções de outros colecionadores privados. A par de exposições permanentes e temporárias, o MACAM oferece também um programa cultural diversificado. Destaque para a capela restaurada, transformada em bar e palco de artes performativas, e para as obras site-specific de artistas como José Pedro Croft, Carlos Aires e Angela Bulloch.

Pavilhão Julião Sarmento

Pavilhão Julião Sarmento

Inaugurou no mês passado aquele que é um centro de arte dedicado à coleção privada do artista e colecionador português Julião Sarmento (1948–2021), iniciada em 1967 e composta por mais de mil obras, incluindo pinturas, esculturas, vídeos, instalações e objetos. De referir que apenas cinco por cento das peças foram adquiridas; as restantes resultam de trocas ou ofertas de outros artistas e colecionadores. Localizado na Avenida da Índia, em Belém, o edifício municipal, antigo armazém de alimentos presumivelmente construído no final do século XIX, foi adaptado para servir como centro de arte contemporânea, tendo o projeto arquitetónico sido concebido pelo arquiteto João Luís Carrilho da Graça, a pedido do próprio artista.

Sob a direção artística de Isabel Carlos, o Pavilhão Julião Sarmento propõe uma programação interdisciplinar que vai além das exposições tradicionais, incorporando cinema, literatura, música, moda e outras formas de expressão artística. O objetivo é criar um centro de arte vivo, orientado para a experimentação, a produção e o cruzamento de conhecimentos artísticos, refletindo o espírito transversal que caracterizou a vida e a obra de Sarmento. O Pavilhão abriu com a exposição Take 1, em homenagem à diversidade de expressões artísticas que sempre o atraíram, sendo o cinema uma das principais.

Espaço Coleção Arte Contemporânea Lisboa Cultura

Recém-inaugurado, este novo espaço vai receber diferentes exposições com base na Coleção de Arte Contemporânea da Câmara Municipal de Lisboa (CML), que já conta com mais de 200 peças e cerca de 130 artistas representados. WHO WHERE / QUEM ONDE, a primeira destas exposições temporárias em torno e a partir da coleção, apresenta cerca de 50 peças de 30 artistas, como Ângela Ferreira, António Bolota, Diogo Evangelista, Eduardo Batarda, Fernanda Fragateiro, Francisco Tropa, Gabriel Abrantes, Jorge Queiroz, Jorge Molder, Luísa Cunha, Paulo Brighenti, Rui Chafes, Rui Toscano e Vasco Araújo. Mostrando tanto as aquisições de obras de arte realizadas pelo município para a sua coleção em 2024, como as adquiridas em anos anteriores, a exposição revela a amplitude e diversidade conceptual e formal desta coleção de arte contemporânea.

O Espaço C e as obras que o irão habitar, de diferentes modos e formulações ao longo dos próximos tempos, reafirma a vontade da CML de continuar a constituir e desenvolver a sua coleção, com a perspetiva de, no futuro, integrar outros autores e ampliar a representatividade dos que a compõem. Além do apoio ao tecido artístico contemporâneo, a coleção da CML constitui-se também como um incentivo ao colecionismo. Tornar esta coleção acessível vai permitir a criação de uma memória intergeracional; contribuir para transmitir a experiência vivida por uma geração para a outra, relembrar o nosso presente, as lutas, as resistências, as liberdades, as éticas, que devem fazer parte de todos os futuros, e sobreviver.

O escritor George Orwell disse que aos 50 anos todos temos a cara que merecemos. Em que idade um bailarino tem o corpo que merece?

Não existe uma verdade universal. Depende do próprio bailarino, da pessoa em si e do seu corpo. Depende sobretudo daquilo que ele faz: se está numa companhia de repertório e precisa de fazer clássico e contemporâneo; ou se está numa companhia de autor, onde o coreógrafo trabalha com o que o bailarino possa dar. Tenho bailarinos com 45, 46 anos que estão no auge da sua carreira. É diferente trabalhares sobre as tuas capacidades ou sobre as capacidades dos outros. O bailarino pode estar junto de um coreógrafo que trabalha sobre a própria linguagem do bailarino, sobre a técnica que possui e sobre o seu estado adulto, a sua maturidade e universo criativo; ou então esse coreógrafo está só a trabalhar sobre o seu próprio universo criativo, e quer corpos (intérpretes também) ágeis, com energia, jovens, para fazer as suas peças. São realidades completamente distintas.

Foi impelida para este espetáculo, O Salvado, em resposta ao conjunto de efemérides – 70 anos de idade, 50 anos na dança como profissional e 30 anos da sua companhia – ou é apenas uma coincidência?

Não é uma coincidência, mas, digamos, um pretexto. Se olharmos para o meu percurso, os meus solos distanciam-se uns dos outros cerca de dez anos. Fiz o meu último solo em 2013 [A Sagração da Primavera], já passou muito tempo. É uma necessidade que vai crescendo; algo que sinto que preciso de fazer: ter de me confrontar comigo mesma. E, ao mesmo tempo, o receio deste corpo, porque me divido na intérprete e na coreógrafa. Que linguagem esta mulher de 70 anos tem no seu corpo que possa, de alguma forma, dialogar com a sua cabeça?

O que se pretende salvar e do quê nesta coreografia, na qual da direção à interpretação é a única protagonista?

Em fevereiro de 2024 fui pela primeira vez para o estúdio um bocadinho a zero. Não queria fazer uma retrospetiva de todo o meu trabalho. Não queria falar das memórias, mas do que é esta mulher e muitas mulheres que têm 70 anos, muitas delas postas de parte. Entrevistei mulheres da minha idade para perceber aonde situar o meu corpo e a minha cabeça. Fiz seis residências artísticas ao longo do ano de 2024 que foram muito importantes (uma delas em Inglaterra). Aos poucos, fui descobrindo pequenos gestos, pequenos textos, pequenas músicas, coisas na altura que me estavam a tocar, não a preocupar. A partir da quinta residência soube que queria fazer um espetáculo sobre essas residências. Sobre aquela viagem solitária comigo própria. Percebi que tinha de fazer uma “topografia” do tempo: um papel de 10 metros onde está tudo o que fui fazendo ao longo dessas residências. Tanto imagens como texto (que é todo meu e escrevi-o em várias línguas). O espetáculo é aquilo que se salvou daquelas residências.

No podcast A Beleza das Pequenas Coisas, gravado o ano passado, sugere que nesta nova criação pode surgir nua em palco. A nudez não é um elemento comum no seu trabalho que, no entanto, tem sempre muito corpo, erotismo e paixão. Porquê, eventualmente, a nudez desta vez?

Isso teve a ver com um período da minha vida, há cerca de um ano, onde de repente senti que estava mais à vontade com a minha nudez. É preciso não esquecer que um bailarino aos 4 anos já tem um espelho à frente. Na minha companhia os estúdios não têm espelhos, mas vivi toda a minha vida com espelhos e a necessidade da correção do corpo que nunca está bem. O corpo de um bailarino é sempre um corpo em correção. Não fujo à regra dos bailarinos que não gostam dos seus corpos. E com o envelhecimento ainda muito mais. O envelhecimento pode dar-se de um dia para o outro, mas a maior parte das vezes é algo que vai acontecendo. Sempre que via mais uma ruga ou uma prega, um pneu ou mais qualquer outra coisa [risos], achava que iria habituar-me a isso, e finalmente pensei que era uma mais-valia. Esse tempo a passar no meu corpo e o modo como posso o partilhar com as outras pessoas.

As referências do cinema, da música e da literatura, que em alguns momentos inspiraram a criação dos seus trabalhos, foram-se mantendo com o tempo, ou sempre houve outras que se lhes acrescentaram?

Sou influenciada por muita coisa, e há a inspiração que vem de um olhar. Sobretudo quando me proponho criar algo, de repente, esse meu instinto fica muito mais aguçado, como num predador, e qualquer coisa me pode inspirar. Tanto pode ser uma senhora a passar na rua como o filme de um grande realizador. Não faço distinção; deixo entrar. Vejo também muitas séries como a maioria das pessoas. Há pouco tempo vi Hannibal [Bryan Fuller, 2013-2015] com Mads Mikkelsen e tudo aquilo é tão maravilhoso, como quadros o tempo inteiro. Tem imagens espetaculares. Sei que estava a ver a série e pensei que precisava de ter uns cornos pequeninos no espetáculo. Tudo por causa dos cornos enormes do veado em Hannibal. Como se vê, não sou só influenciada por grandes realizadores…

Diz no documentário sobre si, realizado por Cristina Ferreira Gomes: “o que me põe feliz é ver que aquilo que me fere, depois está ali escarrapachado no palco”. Conseguiria fazer uma peça sobre a alegria ou a felicidade?

Sim. Por exemplo este solo tem esse bem-estar, essa alegria. O que de todo não me interessa é fazer algo de kitsch sobre o amor, a felicidade, e só. Isso pode ser a “cama” como no Deer Hunter [O Caçador, 1978, de Michael Cimino], em que nos dão a “cama” daquele casamento para a eternidade, maravilhoso; e em seguida a cena da roleta-russa que nos deixa imediatamente atónitos. É a mesma coisa num espetáculo. Podes fazer uma “cama” onde pareça que tudo corre bem, para surpreender depois o público que não está preparado para levar um “soco no estômago”. Esses contrastes são coisas que me interessam: nos meus espetáculos e naqueles que vejo feitos por outras pessoas. Pelo sentido de humor, pela delicadeza, pela ternura que depois se desvanecem numa violência enorme.

Alguma vez passou pela sensação que pode ser descrita como bloqueio do coreógrafo? Como se desbloqueia?

O bloqueio, que não chamaria de “bloqueio do coreógrafo”, é uma situação diária. Estamos sempre colocados perante aquilo que fizemos e se o que foi feito está bem. Se vale a pena. Acabei de coreografar o solo e já estou com dúvidas se era isto o que queria fazer. São as dúvidas de qualquer artista, não apenas do coreógrafo. São questões que fazem parte da vida: será isto que quero fazer, e desta forma? Não digo que seja um questionamento diário, porque teria um peso demasiado grande, mas é recorrente.

É importante para si que o espectador consiga discernir um fio narrativo na sequência de acontecimentos em palco?

Nenhum! [riso] Não me preocupa se aquilo que as pessoas entendem ou acompanham corresponde ao que está na minha cabeça. Procuro, aliás, uma possibilidade de abertura ao que cada pessoa traz do seu passado, das suas vivências ou experiências. Isso permite que veja a mesma coisa de modo completamente diferente da pessoa ao lado. Quanto mais aberta for a peça, mais pessoas podem percebê-la – com linhas narrativas ou não; com pequenas histórias ou sem histórias. A arte do espetáculo é mesmo essa: pôr cada pessoa do público a criar o seu próprio espetáculo.

Quando José Sasportes comparou o seu trabalho com o de Pina Bausch suscitou-lhe algum tipo de angústia da influência? A morte em 2009 da coreógrafa alemã foi mais uma prova de que ninguém dura para sempre, mas a obra dela continuará a ser dançada. Que relação mantém hoje com o legado do Tanztheater Wuppertal?

Não conhecia a Pina Bausch quando o Sasportes disse isso. Era muito novinha na altura e fui até ver o que era o expressionismo alemão. Depois, quando a conheci passei por sensações muito diferentes: “que bom!” Ou… “não vou coreografar mais! Está tudo ali, é isto que queria fazer.” Mas, ao termo-nos conhecido, percebemos o quanto tínhamos em comum (para além do aniversário, já que a Pina nasceu dois ou três dias antes de mim), como vivências da infância e adolescência. Aquela senhora era um génio. Não posso equiparar-me com ela. E, certamente que não sou a única pessoa no planeta a ter sido influenciada por ela. Do Pedro e Inês [2003], peça que me é muito cara, e que fiz para a Companhia Nacional de Bailado, disseram ser um plágio do Vollmond [Pina Bausch, 2006], feito três anos depois. Afinal, talvez tenha sido ela que me plagiou a mim [risos].

Que sensação lhe dão os prémios e condecorações? Recorda algum que tenha sido mais especial para si?

Alguns têm mais peso porque saem um bocadinho da nossa casa. De Portugal. Caso do prémio de Osaca [1º Prémio do Concurso de Dança de Osaka-Japão (1988)], que não estava nada à espera (nem sequer fui lá), e do prémio da TimeOut [Prémio da melhor coreografia da revista londrina Time-Out (1993)]. Esse último teve uma dimensão muito grande, a Lady Di acabou por me convidar para a reabertura do Teatro Savoy, sendo ela também madrinha do English National Ballet (ENB), e fiz essa peça [The seven silences of Salome] para o ENB. As administrações da Gulbenkian e do Banco de Portugal estiveram em Londres para a reposição. Ao mesmo tempo, todos os prémios são bonitos. Gosto de sentir que pensam e requalificam o meu trabalho; que sentem ter qualidade para o mencionar como algo maior.

São mais de 50 nomes de diferentes nacionalidades, numa ampla diversidade de estilos e influências. Na ArtBeat Fair reúnem-se artistas de várias expressões das artes visuais, para celebrar o diálogo entre culturas. Nesta exposição de entrada livre, que decorre no Torreão Poente da Cordoaria Nacional, de 27 a 29 de junho, os visitantes são conduzidos numa “viagem visual e sensorial”, onde podem conjugar a apreciação das obras expostas com a audição de performances musicais ao vivo.

A ideia partiu de três artistas – a portuguesa Liliana Oliveira, o italiano Roberto Grosso e o francês Luc Bernay – que se conheceram num evento de arte em Lisboa e que decidiram “criar um projeto diferente do que já existia, que fosse mais de encontro às necessidades dos artistas”, conta Luís Mesquita, diretor da ArtBeat Fair. “Queríamos apresentar arte, claro, mas numa lógica de apresentar artistas emergentes, ajudá-los a promoverem-se e a lançarem-se no mercado”, sublinha.

Na feira, onde cada artista tem o seu stand individual, o principal objetivo é “eles conhecerem-se, falarem entre si e, ao mesmo tempo, darem a conhecer-se aos visitantes”, explica Luís Mesquita. Até porque este intercâmbio cultural pretende ampliar a partilha de ideias, técnicas e visões criativas, inspirando novas formas de expressão e experimentação artística, diz. “Esta presença física dos artistas permite-lhes perceberem a sensibilidade das pessoas à arte que apresentam”, nota. A ArtBeat Fair, “um espaço inclusivo e único para celebrar a arte”, define, torna-se, assim, uma oportunidade para os artistas mostrarem o seu trabalho e venderem as suas obras sem custos de intermediação, dinamizando também a cena artística.

Na ArtBeat – o nome vem da junção de arte e música – deseja-se que “as pessoas vivam uma experiência onde apreciem arte enquanto ouvem música”. Por isso, são apresentadas performances ao vivo que integram dança, música e artes visuais, criando momentos sensoriais que, espera-se, cativem o público. “Haverá jam sessions, música clássica e eletrónica, violinistas, saxofonistas e sessões de didgeridoo e de kora, por exemplo”, avança Luís Mesquita.

Esta primeira edição conta com a participação de 52 artistas de 15 nacionalidades. Entre profissionais do setor, colecionadores e público em geral, esperam-se mais de cinco mil visitantes. Um projeto que “não acaba aqui”, promete-se. “Queremos ir para outras cidades e, eventualmente, até para fora do País”, revela o diretor da ArtBeat Fair.

No original, chama-se Something, Someday. Por cá, o livro para a infância, escrito pela poeta e ativista Amanda Gorman, ganhou o nome de Pouco a pouco. A edição da Orfeu Negro chegou recentemente às livrarias com tradução da também poeta Alice Neto de Sousa. São dela as palavras em português que nos prendem, página após página, nesta história sobre como os gestos mais simples podem originar mudança e como, começando em cada um de nós, conseguimos, todos juntos, chegar mais longe. Um texto que, pelo seu ritmo, nos apeteceria ouvir dizer e que facilmente imaginamos na voz de Alice.

Para esta semana, a poeta – atualmente em criação artística – faz várias sugestões culturais, que vão da stand-up comedy à música, passando sempre pela poesia, claro.

Noite de stand-up comedy

26 junho, 21h30

Brooklyn Comedy Club

Todas as últimas quintas-feiras do mês, há uma noite de stand-up comedy no Brooklyn Comedy Club, na Praça da Alegria. “Assisti à sessão do mês de maio e é ideal para um serão de antecipação do fim-de-semana, com o anfitrião Carlos Pereira e um leque de convidados mistério”, sugere Alice Neto de Sousa.

Poemacto

27 junho, 19h30

Camones – Artes Bar

Fica na Graça, este bar com música ao vivo, que mensalmente celebra a poesia contemporânea. “Um espaço de poesia intimista, dirigido por Solange Pacífico, onde há lugar para poesia, música e o momento de microfone aberto – o meu favorito – para ouvir e conhecer novos artistas e ocasionalmente partilhar poemas engavetados.”

Livraria Poesia Incompleta

Rua de São Ciro, 26

Terça a domingo, 11h às 19h49

Alice Neto de Sousa sugere, para esta semana (e para as outras também), uma visita à Poesia Incompleta. “Uma livraria dedicada à poesia, onde encontram todos ou quase todos os livros que procuram, com o Changuito à porta para vos receber”, diz, referindo-se ao livreiro que começou este projeto em 2008 e que, dez anos depois, o trouxe para a Lapa.

Siddhartha, de Hermann Hesse

D. Quixote e Bis

“Li pela primeira vez no final do ano de 2023 numa altura de mudança e transição, guardo a calma e a leveza e um lugar para voltar quando precisar de fôlego”, revela a poeta sobre este livro originalmente publicado em 1922 e que tem duas edições disponíveis em português, uma delas de bolso.

I’m thinking of ending thing / Tudo Acaba Agora, de Charlie Kaufman

Em streaming, na Netflix

Sobre esta longa-metragem, estreada há quatro anos, afirma Alice Neto de Sousa: “Tirando o filme inteiro, que até hoje estou a tentar compreender, recomendo para já a cena do poema Bonedog, dito pela atriz Jessie Buckley dentro do carro, entre para-brisas, a neve e o silêncio, cada palavra um reflexo inequívoco da chegada da solidão.”

Lisbon Poetry Orchestra

É um coletivo formado por músicos e poetas e Alice Neto de Sousa aconselha-nos a ouvi-lo. “Um dos primeiros concertos de poesia e música que ouvi, guardo as interpretações dos poemas Havemos de ir a Viana, de Filipa Leal, Epitáfio de Domingo, de Cláudia R. Sampaio, e Poema Pouco Original do Medo, de Alexandre O’Neill, ainda bem presentes.”

Não existe amor em SP, de Criolo

Outra sugestão musical, o trabalho do cantor, rapper, compositor e ator brasileiro: “Comecei um poema, em construção, inspirada na música Não existe amor em SP, do artista Criolo, uma letra-poema intemporal para ouvir em loop, com linhas de um entendimento profundo e um olhar atento sobre a experiência humana e a sociedade.”

A toalha está posta e, à volta da mesa comprida que enche o palco, contam-se 23 cadeiras. No vídeo, projetado na enorme tela ao fundo, há também uma mesa comprida e 23 cadeiras. Hão de ser trazidos pratos, copos, talheres, guardanapos, tudo o que é preciso para um almoço de família. Em cena, estão Raquel André e Tonan Quito, no vídeo vemo-la a ela, a ele e aos seus pais, mães, filha/enteada, irmãos, amigos e parceiros neste projeto… Em Começar Tudo Outra Vez, que se estreia na Culturgest a 25 de junho e aí fica até ao dia 28, o teatro ensaia a vida e esta reinventa-se através dele.

É a primeira vez que os atores e encenadores trabalham em conjunto e, para este espetáculo, quiseram trazer as práticas artísticas tanto de uma como de outro. “A minha linguagem tem muito mais a ver com documentar o real, levar pessoas reais para a ficção; e o Tonan trabalha a partir da ficção para pensar a realidade. O vídeo foi onde juntámos esses dois mundos. A nossa família alargada faz, num palco, cenas das peças já encenadas pelo Tonan”, explica Raquel André. Na boca dos familiares, ouviremos deixas de O Ginjal e de As Três Irmãs, de Tchekhov, de Ricardo III, de Shakespeare ou de Entrelinhas, criada por Tónan Quito e Tiago Rodrigues. Experimentam-se relações de parentesco e todas as pessoas em torno da mesa têm um papel – no teatro, como na vida, mesmo que nem sempre coincidam.

No almoço de família, serve-se cozido, mas no palco da Culturgest servem-se memórias e inquietações sobre o futuro. “O que acontece quando alguém nasce?”, como foram os nascimentos dos seus pais? E os seus? “E se eu decidir não engravidar?”, pergunta Raquel, “e se eu sentir um vazio depois?”. Todas as interrogações são possíveis ali, todos os cenários podem ser imaginados. Raquel e Tonan hão de começar e recomeçar, uma e outra vez e mais uma e outra vez. “Olhamos para o teatro como uma possibilidade de ensaiarmos a vida. No teatro – e na arte em geral – podemos testar perspetivas ou ver perspetivas que, na vida, ainda não estamos a ver. Umas que estão mais invisíveis, outras que nunca existiram”, diz a atriz e encenadora. “O título do espetáculo remete para esse recomeço e vem até do próprio fazer do teatro. Sempre que fazes do início já não repetes da mesma forma, há uma possibilidade de mudança. Assim como quando nasce uma criança, tudo muda. Aparece uma nova organização e novos papéis, toda uma aldeia. E sempre uma possibilidade de se fazer melhor, uma reinvenção, de certa forma. O teatro como essa grande metáfora para o mundo”, reforça Tonan.

“O parto é poder”

Em Começar Tudo Outra Vez, ficção e realidade entrelaçam-se, para nos interrogarem sobre o que haveria de diferente se, ao invés de pormos em palco as mortes que abundam nas dramaturgias, falássemos dos nascimentos. “São mais importantes os fins do que os inícios”, há de acusar Raquel em cena. “Na história do teatro e do cinema não existem nascimentos. Vemos imensas personagens a morrer, mas não sabemos como nasceram. O nascimento está associado ao corpo feminino e as peças sempre estiveram dominadas por perspetivas masculinas, seja na forma como se escreve, seja na forma como se encena”, aponta a atriz.

Por isso, vale a pena “começar tudo outra vez” e ensaiar as tais possibilidades. À volta da mesa, tem-se a liberdade para imaginar o nascimento de Édipo, por exemplo, ou o de um possível filho de Romeu e Julieta, se não tivesse existido um fim trágico para estas personagens. “Sempre que nasce uma criança, há uma nova esperança. E no mundo, sobretudo no estado em que está agora com tudo aquilo a que estamos a testemunhar, que responsabilidade é que todos nós temos, enquanto aldeia dessa criança, em educá-la numa perspetiva política, para que isto não falhe? Há uma utopia nesse recomeçar”, sublinha Raquel.

Como se afirma em palco, “o parto é poder”; como se constata na apresentação deste espetáculo, “educar uma criança é um ato político”. Que cada bebé que nasça tenha em seu redor uma bolha de amor e que consiga os direitos devidos a qualquer ser humano neste mundo. Saibamos recomeçar, uma e outra vez, saibamos defender a utopia.

Foi em 2019 que Filipe Raposo deu início a um projeto a que chamou Trilogia das Cores. Neste “ensaio sonoro e visual”, em que começou por se debruçar sobre o vermelho, em Øcre vol. 1, e depois sobre o preto, com Øbsidiana vol. 2, chega agora a vez da terceira cor com o lançamento de Variações do Brancø vol.3. Nesta quinta-feira, 19, às 20 horas, o pianista toca as composições deste novo disco no pequeno auditório do Centro Cultural de Belém, mostrando-nos a música que criou inspirado numa tonalidade “que simboliza o renascimento, a Primavera, o sul através da cal, e é uma cor também presente nas grandes planícies gélidas, ou nos grandes desertos de areia. É a cor da resiliência e até, em algumas culturas orientais, a cor do luto”, escreve.

“A Trilogia das Cores parte de uma reflexão artística sobre a influência da cor ao longo da História, mas também no meu percurso enquanto músico: vermelho, preto e branco, as três cores de Orfeu. Partindo de uma lista simbólica, como o branco-cal, o branco-pão, o branco-gelo, o branco-linho, o branco-luz, ou a noite branca, a cor vai-se desdobrando em múltiplas e renovadas colheitas. Neste ensaio sonoro, qual rio lento que se afeiçoa à paisagem por onde flui, a cor vai sugerindo e moldando o processo composicional e dramatúrgico.” Cada um dos discos é acompanhado por um livro que associa as músicas a imagens, textos e citações – mas nada como o ouvir ao vivo, dizemos nós… ao vivo e a cores, claro.

Eis as suas sugestões culturais para o resto da semana.

O Pão, de Manoel de Oliveira, e Zéfiro, de José Álvaro Morais

16 junho, 19h30

Cinemateca Portuguesa

Uma sessão dupla na Cinemateca, que acontece a propósito do lançamento de Variações do Brancø vol.3. “Dois filmes que considero essenciais para perceber o cinema português: Zéfiro é uma carta de amor ao grande sul, mostra a posição geográfica lisboeta, única e particular, que combina a natureza mediterrânica, com a costa atlântica, e O Pão é uma breve história do pão (português), num documentário carregado de beleza e poética”, considera Filipe Raposo, que estará presente na projeção. Rodada em 1963, a curta de Manoel de Oliveira antecede o filme de José Álvaro Morais, estreado em 1993, e que tem como protagonistas José Meireles, Paulo Pires e Inês de Medeiros.

Desconstruir o Colonialismo, Descolonizar o Imaginário

Até 2 novembro

Museu Nacional de Etnologia

Filipe Raposo começa por recordar os versos de José Mário Branco, em Canto dos Torna Viagem, para falar desta exposição: “Tentemos então ver a coisa ao contrário / Do ponto de vista de quem não chegou (…) Os navegadores chegaram cá a casa / E foi tudo novo p’ra eles e p’ra mim / A cruz e a espada e os olhos em brasa / Porque me trataste assim?” O pianista explica porquê: “Há uns anos, quando visitei o Museu Afro Brasileiro em São Paulo, percebi pela primeira vez o quão enviesada era a minha perceção histórica do colonialismo. A história dos outros estava ausente nos manuais escolares, e quem a contaria? Desconstruir o Colonialismo, Descolonizar o Imaginário. O Colonialismo Português em África: Mitos e Realidades é precisamente sobre o lugar dos outros, dos colonizados, dos povos que foram sujeitos à cruz e à espada.”

Algarve Mediterrânico. Tradição, produtos e cozinhas, de Bertílio Gomes, Maria Manuel Valagão e Vasco Célio

Tinta-da-china

“A descrição de Fernand Braudel, em O Mediterrâneo, é uma das mais belas sínteses do território mediterrânico, onde Portugal é parte integrante: ‘O Mediterrâneo corre assim da primeira oliveira avistada quando se vem do Norte aos primeiros palmares compactos que surgem com o deserto. (…) Oliveiras e palmeiras formam aí uma guarda de honra’”, lembra o pianista. “O Algarve é um território único, no Al Andaluz era chamado de Gharb – O Ocidente”, continua Filipe Raposo, falando deste livro sobre a culinária algarvia, que junta nas suas páginas a recolha de memórias e costumes feita por Maria Manuel Valagão, as fotografias de Vasco Célio e os saberes e sabores do chefe Bertílio Gomes na cozinha contemporânea. “Terra do sol, do sal, do vinho, do azeite, do pão e do peixe, o Algarve preserva tradições mediterrânicas que devemos não só valorizar, como também fixar”, lê-se na apresentação desta edição da Tinta-da-china.

Nasceu numa família com uma forte tradição musical. Como teria sido a sua vida sem essa influência?

Essa influência acabou por acelerar a descoberta dos talentos musicais na família. O ambiente foi propício a isso, mas posso dizer que seria a mesma coisa… mais cedo ou mais tarde, acabaria por acontecer, com o gosto que tenho pela música. Não consigo imaginar-me sem uma família como a minha, sempre a estimular-me: os meus irmãos mais velhos, os meus pais, os meus tios… O estímulo veio de músicos para músicos e isso acabou por ter uma grande influência e estimular-nos ainda mais.

Fundou, em 1977, com os seus irmãos, o Grupo de Cantadores de Redondo, que se dedica a perpetuar a tradição do cante alentejano. Como definiria o cante alentejano?

O cante alentejano é um cante de convívio, de solidariedade. Revela tudo aquilo que o alentejano é. Fala de tudo o que é mais importante na vida e mostra o caráter e a maneira de ser do alentejano: generoso, ingénuo, contemplativo, solidário. E o cante é isso mesmo.

Acompanhou Zeca Afonso pelos palcos. Qual foi a coisa mais importante que aprendeu com ele?

A estar em palco sem aquele autoritarismo que muitas vezes acaba por atingir os cantores. Procuro fundir-me com o público cantando, mas sem sair do palco.

Chegou a compor para peças de teatro e a participar enquanto ator. Não ficou com esse bichinho?

Não fiquei porque o da música é mais forte. Mas foi uma bela experiência com a Maria do Céu Guerra e outros atores que conheci. Foi uma experiência que me enriqueceu muito.

No ano passado lançou Pássaro Azul, um disco que inclui textos de autores como Natália Correia, Manuel Alegre ou Hélia Correia. Como foi feita esta escolha de textos?

São temas de outros discos, que fui buscar lá atrás, não são inéditos. Resolvi revisitá-los fazendo-me acompanhar de grandes cantores que só vieram enriquecer-me e dar-me uma experiência nova. Ganhei mais amigos e ganhei outra vez os temas que estavam esquecidos. Foi uma forma de ressurgir porque estive desativado durante algum tempo, devido a problemas pessoais que me afetaram e que me tiraram a energia.

Chamou ao disco Pássaro Azul. Porquê?

O nome está relacionado com dois livros que li há muito tempo e cujo final culmina num naufrágio. Também num naufrágio andei eu durante o tempo em que estive afastado da música. O náufrago vem arrastado pelas ondas, é levado para a areia e fica de braços abertos. Morto ou vivo, não se sabe. Entretanto, pousa-lhe um pássaro azul em cima. E esse pássaro azul é a alma, a vida. Tal como eu, que estou aqui outra vez.

O disco conta com muitas participações: Ana Bacalhau, Camané, Filipa Pais, Fogo Fogo, José Cid, Lúcia Moniz, Maria João, Marisa Liz, Rão Kyao, Vitorino. Porquê estes nomes?

Sabia quem queria ter a cantar comigo naquelas canções específicas, conhecendo a versatilidade e a qualidade dos cantores. Por outro lado, quis ter a experiência de cantar com cantores que admiro, de quem gosto, foi um grande prazer tê-los comigo. Se alguns ainda não eram meus amigos passaram a ser, se outros já eram passaram a ser ainda mais. Foi ganhar amigos, ganhar experiência e fazer coisas diferentes neste meu percurso.

Os Fogo Fogo participam no tema Palestina. Que emoção quis passar com esta canção?

O sofrimento do povo palestiniano e esta teimosia do Netanyahu em chaciná-lo. O que se está a passar é uma limpeza étnica, um genocídio. Esse tema foi composto nos anos 80. Tenho vindo sempre a acompanhar o percurso dos palestinianos, tenho estado sempre atento.

Os músicos têm o dever de chamar a atenção para estes temas?

Enquanto cidadãos têm o poder de o fazer.

Ao longo da sua carreira, têm sido muitas as colaborações que tem feito. É sempre especial cantar com o seu irmão Vitorino?

É sempre, porque cantamos os dois bem e gostamos de nos ouvir. Gostamos do que fazemos e do que o outro faz. Sempre que há oportunidade, cantamos juntos.

No dia 20 apresenta este disco no Teatro Armando Cortez. Como vai ser este concerto?

Levo comigo os músicos que atualmente me acompanham: Mário Delgado, Miguel Amaro, Carlos Miguel e Ruben Alves. São excelentes músicos, excelentes amigos. Além disso, existe entre nós uma cumplicidade muito grande.

Já está a pensar no próximo disco?

Já tenho temas para o próximo disco, ainda não sei exatamente como vai ser, mas têm vindo a surgir ideias.

Aos 31 anos, Miguel Mateus usa o gerúndio para se definir. “Entre ator, encenador, programador, fui estando e fui-me entusiasmando. Não consigo estar num único sítio, se bem que ator é o que me vai dando mais prazer de ser.” Fundou a companhia de teatro Casa Cheia, é codiretor artístico do espaço com o mesmo nome e tem trabalhado, sobretudo, em televisão e cinema (vimo-lo em Doce, Bem Bom, Soares é Fixe). Diz que escrever e encenar é como programar: “Tenho uma ideia e chamo artistas para a completarem”.

Casa Cheia – um lugar aberto aos outros

Neste final de manhã não se passa muito no início da Rua Lopes, aquela que liga o Alto do Varejão à Parada do Alto de São João. Já atrás da porta do número 3, onde fica a Casa Cheia – Espaço de Pesquisa Artística, há muito a acontecer. De um lado, chegam os sons soltos de um ensaio que decorre na blackbox; do outro, ouvem-se os acordes que se experimentam no estúdio de música. As salas alugam-se, por preços acessíveis, e é ali também que se vai realizando a programação desenhada por Miguel Mateus. “Fundámos a Casa Cheia em 2015, como companhia de teatro, e foi esse o nosso trabalho até virmos para a Penha de França. Em 2022 inaugurámos este espaço, mas penso que estava já na génese do projeto ter um lugar que pudéssemos abrir aos outros, com espaço de trabalho e com programação”, diz o ator e encenador.

Depois de dois anos de uma agenda intensa, com espetáculos de teatro, performances, concertos e conversas, a Casa Cheia tem feito um esforço para desacelerar e focar-se. “A nossa ideia é ser um lugar de ignição para novos trabalhos, um ponto de partida para outros lugares. E, quem sabe, criar uma rede que permita rotas de apresentação e circulação de trabalho”, conta.

Com descontos nos bilhetes para residentes e open calls para artistas da freguesia, a Casa Cheia procura dar voz ao que se passa à sua volta. “Na Penha de França vivem muitas pessoas ligadas à arte e à cultura, mas há pouca oferta cultural. E por sabermos que aqui existe uma grande comunidade artística, queremos mostrá-la. Conseguiríamos fazer uma programação o ano inteiro só com os artistas da Penha de França e seria belíssima. Se todos aceitassem, talvez fosse a melhor programação de Lisboa!”, garante. “Tenho o sonho de que a Penha de França se torne o grande lugar de arte em Lisboa.”

Os locais da Penha de França

Espaço da Penha

Travessa do Calado, 26B / 213 428 985 / 213 431 646

Depois de cinco anos de coabitação na LX Factory, desde 2014 que O Rumo do Fumo e o Forum Dança dividem uma antiga garagem na Penha de França. Com estúdios, escritórios, uma sala de formação e um centro de documentação, acolhem também outras estruturas. O Forum Dança, por ter uma missão formativa e pedagógica, organiza várias atividades abertas ao público. “Que todas as garagens ao abandono fossem recuperadas e usadas assim!”, aponta Miguel Mateus.

Workshop de criação e exploração sonora, com Rodrigo Martins, 21 de junho

Ver programação e oferta educativa em forumdanca.pt

.

Penha Sco Arte Cooperativa

Rua Neves Ferreira, 10B / 912 872 999

Numa antiga fábrica têxtil, existem agora ateliês de criação, uma blackbox e uma galeria. A Penha Sco (ler “penhasco”) tornou-se um lugar multidisciplinar, com uma programação intensa de muitas artes e uma relação próxima com a comunidade. “São nossos vizinhos e é um espaço muito parecido com o nosso. As pessoas que o frequentam são as mesmas que vêm aqui”, nota Miguel Mateus, que já chegou a usar as salas de ensaio que ali existem.

Encontro de edição da Wikipédia, 17 de junho

Encontro PechaKucha, 28 de junho, das 18h30 às 22h

.

Ateliers da Penha

Alto do Varejão, 10A / 963 144 355

Dinamizado pelo coletivo de arquitetura e arte Warehouse, é um espaço de cowork, com residentes e diferentes modalidades de trabalho, juntando ateliês e oficina de produção. “Há vários artistas a trabalhar ali e o coletivo Warehouse, que conheço melhor, faz um trabalho muito interessante no espaço público, de reflexão e intervenção. Além disso, às vezes, também acolhem encontros e eventos, sobretudo na área da arquitetura e do design.”

.

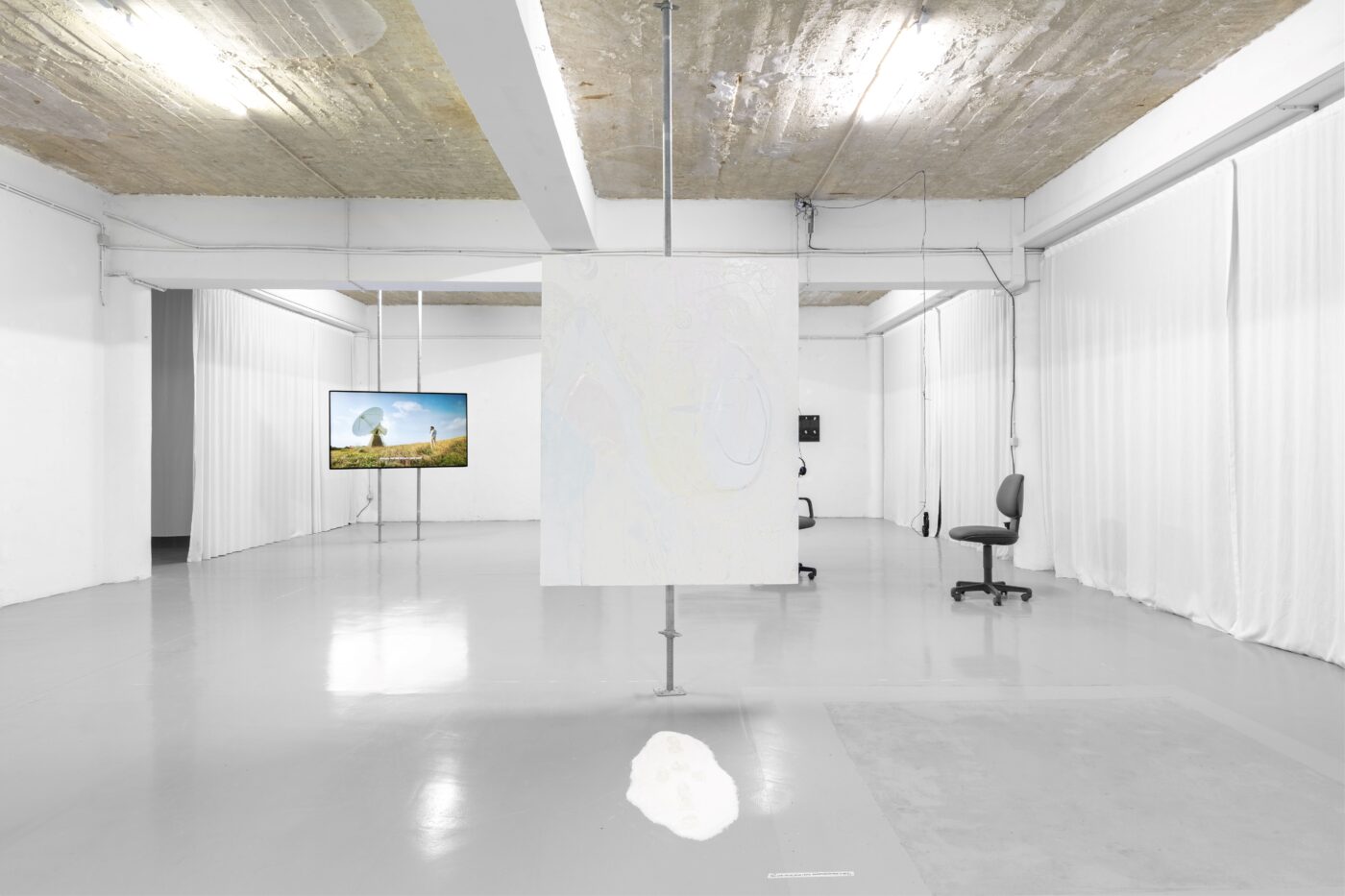

Mono Lisboa

Rua Feio Terenas, 31A / 913 174 690

Gerido por artistas, este lugar é como uma tela em branco, pronta a receber diferentes expressões artísticas. Lá dentro, apresentam-se exposições e performances, disponibilizam-se estúdios de trabalho para artistas e mantém-se um programa internacional de residências. “Um belo espaço ao pé de Sapadores, quase no limite da Penha de França. Está mais ligado à performance e às artes plásticas, mas estive lá recentemente a ver um espetáculo de teatro.”

Exposição Rinkeli-Ränkeli, inauguração a 19 de junho

.

Clube Lusitano da Penha de França

Rua Padre Sena de Freitas, 22A

“É uma associação cultural e recreativa fundada em 1953, mas que tem agora novos corpos dirigentes, malta nova que lhe trouxe uma nova vida. Tem uma forte programação cultural, desde há cerca de três anos, muito ligada ao jazz, mas também à dança e, claro, aos jogos de futebol”, diz Miguel Mateus sobre esta coletividade que tem organizado concertos, rodas de samba e de cumbia, noites de jogos e de petiscos, tardes de chá e até jantares pop-up.

.

O Limbo

Rua Morais Soares, 7A / 936 622 987

“Um espaço mítico na Penha de França”. É assim que Miguel Mateus descreve o restaurante do ator Miguel Melo, mesmo em frente ao muro do Cemitério do Alto de São João. “Além de ter uns belos chefes e cozinheiros, faz um ótimo trabalho cultural e consegue ter uma oferta muito interessante, porque o Miguel chama músicos para tocarem ali, sobretudo de jazz – aliás, a Penha de França está muito ligada ao jazz. Acaba por ser também um ponto de encontro de artistas.”

Concerto Robalo no Limbo: João Pereira a solo e João Carreiro guitarra a solo, 25 de junho, às 22h

.

Museu Nacional do Azulejo

Rua Madre Deus, 4 / 218 100 340

O antigo Mosteiro da Madre de Deus, fundado em 1509 pela rainha D. Leonor, mereceria, só por si, uma visita – mas este museu, com uma coleção única de azulejaria, é de visita obrigatória. “Penso que é dos mais visitados em Portugal e é importantíssimo. Fazem um excelente trabalho de curadoria e de divulgação e está sempre cheio de turistas. Acredito que trabalham para trazer mais público português e seria ótimo se isso acontecesse.”