Lídia Jorge

Misericórdia

O pedido foi feito com insistência e até ao último encontro: Maria dos Remédios, mãe de Lídia Jorge, queria que a filha contasse uma história chamada “misericórdia” e pediu-lhe para escrever sobre a vida num lar de idosos. Queria que lembrasse a necessidade de compaixão e de entendimento naquela fase da existência humana. Falaram pela última vez a 8 de março de 2020, altura em que o lar onde a mãe residia fechou portas para enfrentar a pandemia. Maria dos Remédios viria a falecer 40 dias depois, vítima de covid-19. Lídia Jorge colocou de lado o livro que tinha em mãos e dedicou-se a cumprir o desejo da mãe: Misericórdia é o diário do último ano de vida de uma mulher habitada pelo desejo de viver. Comovente, duro em não raras ocasiões, mas também alegre e com humor, o mais recente romance de Lídia Jorge acompanha as cambiantes da vida que retrata. Seres humanos que riem, que choram e se apaixonam, pessoas que procuram ser amadas, mas que nem sempre são entendidas. Não é por acaso que a autora se refere sempre a esta obra como “um livro sobre o fulgor da vida”. Misericórdia é sobre pessoas que resistem e “que vivem como se fossem eternas até ao último momento.” RS Dom Quixote

Ondjaki

Vou Mudar a Cozinha

Ondjaki, natural de Angola, onde nasceu em 1977, artista multifacetado, expressa-se através da escrita, da pintura e da representação teatral. Assume a língua como espaço de criatividade, escrevendo num português carregado de características culturais específicas, mas que não colide com as regras do chamado português clássico. Dotado de um estilo original, fruto de uma poderosa imaginação, recorre à utilização da ironia transmitindo uma imagem do difícil quotidiano do povo de Angola de forma extremamente humana. A sensibilidade poética da escrita de Ondjaki, a pureza do seu olhar sobre o mundo e a profunda afeição que manifesta pelas personagens contribuem para que seja um dos jovens autores que melhor escreve sobre a infância, um dos grandes temas da sua obra. Nestes seis contos “adultos”, ligados a um universo essencialmente feminino, troca o ambiente apolíneo da infância pelos domínios sombrios da violência doméstica, da pedofilia, da solidão, do cansaço existencial e da tristeza. Porque, como escreve o autor: “Será o lugar da escrita, a tristeza? Será inevitável passar por ela?” O último conto, que dá título ao livro, deu origem a uma curta-metragem escrita e realizada pelo autor. Caminho

Agustina Bessa-Luís

Aforismos

Originalmente publicado em 1988, a reedição de Aforismos surge enriquecida com um prefácio da autoria de Paul Tunhas, que ilumina esta recolha resultante do processo de fragmentação da obra romanesca de Agustina Bessa-Luís. Citando a autora num texto de 1969, Tunhas chama a atenção para os aforismos como sendo “a última colheita do uso da vida, e não uma impertinência ou uma afronta”, por oposição ao “falso aforismo” que não passa de “um excitante e um divertimento”. Ainda segundo o autor do prefácio, a escritora pensava por aforismos, e estes constituíram a essência dos seus romances. A experiência de os ler será tão mais proveitosa, quanto mais o leitor se desprenda da necessidade de tudo compreender, a cada fragmento. A “descoberta súbita, e não premeditada, de uma harmonia do heterogéneo” que estará na razão destes achados do espírito, suscita interpretações por parte de quem lê, que são sempre desafiadoras e nunca estáticas. Não devemos correr atrás destes aforismos (sobretudo daqueles cuja interpretação mais nos escapa), mas ir passando de uns para os outros e nos determos somente quando tiver de ser. RG Relógio D’Água

Jean Genet

Diário do Ladrão

Ilegítimo, Jean Genet (1910-1986) foi abandonado pela mãe e passou a infância em vários orfanatos, numa casa de acolhimento e num reformatório. Diário do Ladrão, publicado clandestinamente em 1948, é o relato da sua vida de vagabundo e da sua errância pela Europa como ladrão, mendigo, passador de droga e prostituto. A obra funde, de forma singular, criminalidade e homossexualidade com religiosidade, assumindo o crime o valor de um “rito religioso”. O autor busca um ideal próprio de “santidade” através da adesão ao “mundo subterrâneo” da degradação, do aviltamento e da abjeção, e elege o roubo, a traição e a homossexualidade como as três virtudes teologais. Escreve Genet acerca da sua autobiografia: “Neste diário não quero dissimular as outras razões que me fizeram ladrão, das quais as mais simples foi a necessidade de comer, todavia na minha escolha nunca entraram a revolta, a amargura, a cólera ou outro sentimento semelhante. Com um cuidado maníaco um ‘cuidado cioso’, preparei a minha aventura como se prepara um leito, um quarto para o amor: entesei-me para o crime.” Um livro escrito a partir de um universo interdito: o do criminoso. De um mundo “que cheira a suor, a esperma e a sangue.” Minotauro

50/50 – Uma Breve Antologia Bilingue

Ana Luísa Amaral, falecida no passado mês de Agosto, referência nos estudos feministas, investigadora e professora aposentada da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, foi autora de mais de três dezenas de livros de poesia, teatro, ficção e literatura infantil. Foi também coautora do Dicionário de Crítica Feminista (2005) e coordenadora da edição anotada de Novas Cartas Portuguesas (2010). Em 2021 alcançou o XXX Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana, concedido pelo Património Nacional Espanhol e pela Universidade de Salamanca e o Prémio Literário Sá de Miranda. Quando a pandemia impôs o distanciamento, Ana Luísa Amaral e a sua tradutora inglesa, Margaret Jull Costa, mantiveram-se próximas através da troca descomprometida de escolhas e traduções de alguns dos seus poemas prediletos. O resultado foi esta breve antologia bilingue, com uma original solução gráfica, que convoca 50 poetas, de William Shakespeare a Amy Lowell, de Sá de Miranda a Florbela Espanca. Uma celebração da amizade entre poeta e tradutora em torno da grande literatura. Avesso

Francesco Matteuzzi e Marco Maraggi

O seu Nome é Banksy

Banksy é o mais mediático artista da street art mundial, famoso pelas suas intervenções em muros, ruas, estátuas, sinais de trânsito e pontes de várias cidades do mundo. A ironia e a intervenção política e social constituem o denominador comum. As imagens sarcásticas que pintou no muro da Palestina são disso exemplo. Iconoclasta e subversivo, pendurou clandestinamente obras suas em museus como a Tate Gallery de Londres ao lado de quadros dos grandes mestres da arte ocidental. Banksy considera o graffiti como a mais honesta forma de arte: não se destina às elites, é exibido nas melhores paredes que as cidades têm para oferecer e ninguém fica à porta por não poder pagar bilhete de entrada. Na presente novela gráfica, dois jovens street artists em pleno trabalho, um rapaz e uma rapariga, são presos pela polícia. Travam conhecimento na prisão e, juntos, evocam a carreira do seu mentor Banksy através das suas principais intervenções, interpretando o significado, o objetivo e o alcance de cada uma delas. Especulam também sobre a questão da identidade daquele que é um dos mais famosos artistas do mundo, que encerra um dos grandes mistérios da arte contemporânea. Iguana

Artur Madeira

Apicultura Urbana – Um Manual

Seduzido pelo mundo das abelhas, Shakespeare, na tragédia histórica Henrique V, escolheu a estrutura organizacional da colmeia como exemplo para as sociedades humanas: “Assim trabalham as abelhas que, por lei da natureza, ensinam a um reino, por muito populoso que seja, o princípio da ordem”. Sem tamanha pretensão, este manual de apicultura surge para dar testemunho do serviço ecológico que o pequeno apicultor presta à sociedade. As abelhas polinizam culturas e plantas silvestres, contribuindo para a biodiversidade e a segurança alimentar. Segundo dados de 2018 do Parlamento Europeu, não menos de 84% das espécies de plantas e 76% da produção de alimentos da Europa dependem da polinização das abelhas. O livro, escrito e ilustrado num expressivo preto e branco por Artur Madeira, arquiteto paisagista e apicultor nas horas vagas, assume-se como “um pequeno manual de apicultura e o relato de uma experiência apícola urbana, que pode ser útil (…) para quem se queira iniciar na apicultura de forma lúcida, permitindo obter alguns produtos e serviços produzidos pelas abelhas, em especial o mel, mas que possibilita também uma experiência de aproximação à natureza (…) e alguma desmistificação do que é o mundo das abelhas.” LX Mel – Mel de Lisboa

Duarte Belo e Alvaro Domingues

Paisagem Portuguesa

“São virtualmente ilimitadas as possibilidades de representação da paisagem pela fotografia”, escreve Duarte Belo numa nota sobre as fotografias deste livro. O geógrafo Álvaro Domingues, co-autor da obra, afirma também: “São ilimitadas as paisagens do mosaico diverso e contratado de Portugal; e são ilimitados os processos de transformação e as marcas que vão deixando que acrescentam, combinam, transformam ou obliteram o que antes estava e era”. O tempo atual de identidades múltiplas, pluralismo, metamorfoses tecnológicas e circulação rápida de referentes culturais leva a um efeito diluidor de tudo o que era considerado sólido e permanente. Nesta obra, os autores sobrepuseram uma quadrícula ao mapa de Portugal e a cada um dos retângulos atribuíram uma fotografia. Um total de 141 imagens e outros tantos textos em busca de uma identidade esquiva, multiplicada por muitos imaginários, acontecimentos e ficções. A partir de possíveis itinerários a seguir e das paisagens do território nacional, o livro procura mapear “elementos estruturais do território português, mas também a celeridade das transformações actuais.” FFMS

Enid Blyton e Becky Cameron

O Primeiro Natal do Coelhinho

As obras de Enid Blyton (1897-1968), profícua escritora infantojuvenil, traduzidas para cerca de 70 línguas, venderam mais de 60 milhões de exemplares em todo o mundo. O primeiro dos seus livros foi uma coletânea de poemas apropriadamente intitulada Child Whispers. Blyton criou a personagem de Noddy ainda hoje muito apreciada pelas crianças, nomeadamente através de séries de televisão difundidas em todo o mundo, filmes, banda desenhada e jogos. Criou também as famosas séries Os Cinco e Os Sete. Este seu livro passa-se nas vésperas de Natal, numa loja de brinquedos. Com o Natal à porta, a maioria dos brinquedos mal pode esperar por conhecer as suas novas casas. Mas o Coelhinho está muito preocupado: ele teme viver longe da loja e do seu melhor amigo, o Marinheiro de corda. Este álbum, aconselhado para crianças até aos seis anos, perfeito para partilhar o espírito natalício com os mais novos, conta a história enternecedora de uma amizade especial, narrada por uma das mais estimadas autoras de literatura infantojuvenil do mundo. Oficina do Livro

O deputado Ventroux está em pé de guerra com a mulher, Clarisse, porque ela não consegue abandonar o hábito de andar em camisa de dormir pela casa. Certo dia, o deputado prepara-se para receber Hochepaix, um político rival que é também um influente industrial, e que lhe poderá abrir portas para a ascensão política que tanto ambiciona. Porém, uma catástrofe doméstica está prestes a acontecer com a ajuda do desastrado mordomo e de um impertinente repórter do Le Figaro que não se limita a fazer perguntas. E, se o cenário já não era famoso, uma vespa ferra Clarisse, agravando o caos instalado na casa do casal.

Entre o absurdo e o total non sense, Não andes nua pela casa é uma divertida comédia de vaudeville, escrita em 1911 por George Feydeau, onde o comediógrafo francês empreende uma crítica mordaz ao casamento e às baixezas da vida política. E é, precisamente, a sátira estabelecida aos políticos que o encenador João Mota procurou enfatizar, definindo-os como uma classe que “tem cada vez menos qualidade” e onde “viver de histórias inventadas” se tornou prática comum, algo tão contemporâneo aos tempos de Feydeau como aos nossos.

Se, nesta comédia, os políticos e as suas manobras muito pouco transparentes são os principais visados, Mota não quis deixar de sublinhar que esta é, também, uma peça sobre a emancipação da mulher. “Repare-se que é a personagem Clarisse quem contesta os políticos, denunciando as estratégias pouco dignas do próprio marido junto do rival”, lembra.

Aliás, é através da única personagem feminina em cena que o autor visa “o sistema social burguês e as convenções que este impõe”. Se, numa primeira análise, Clarisse parece meramente frívola, “ela é na verdade tudo menos tonta, e o andar seminua pela casa, como diz o marido, acaba por ser a maneira que encontra para assumir uma posição crítica sobre aquilo que a sociedade espera dela enquanto mulher.”

Encenado com o mesmo dipositivo cénico de A Casa da Bernarda Alba, o anterior espetáculo da companhia, Não andes nua pela casa coloca os atores Hugo Franco, Luís Garcia, Maria Ana Filipe, Miguel Sermão e Rogério Vale como que na arena de um circo, algo “muito pouco habitual” para este género de espetáculo, como reconhece o encenador. Contudo, a peça tem muito de circense, como o público acabará por descobrir ao longo de pouco mais de uma hora de riso e gargalhada.

Em cena até 18 de dezembro, Não andes nua pela casa dá continuidade às celebrações dos 50 anos da Comuna Teatro de Pesquisa, e antecede a encenação em 2023 de Woyzeck, texto histórico do dramaturgo alemão George Büchner, e do regresso ao café-teatro, com um inédito da autoria de António Torrado.

O Padrão dos Descobrimentos, o Museu do Fado e da Guitarra Portuguesa, a Casa Fernando Pessoa ou o Museu do Aljube são alguns dos espaços que os residentes em Lisboa, até aos 23 anos e maiores de 65 anos, podem visitar gratuitamente a partir do dia 1 de dezembro.

A iniciativa, aprovada pela Câmara Municipal de Lisboa no âmbito das medidas de combate à inflação e de apoio às famílias, prolonga-se até 30 de junho de 2023, e abrange um total de 47 equipamentos culturais da cidade. Estão incluídos teatros, museus, galerias, cinemas, salas de ensaio e residências artísticas, bibliotecas e arquivos (estes já de acesso livre), geridos pela EGEAC e pela Direção Municipal de Cultura da autarquia.

Para beneficiar do Passe Cultura, os ingressos de entrada devem ser obtidos nos locais, uma vez que a medida não contempla bilhetes adquiridos através de plataformas de venda eletrónica. Estão igualmente excluídos ingressos para acesso a projetos culturais e espetáculos em coprodução, de produção exclusiva por terceiros, meros acolhimentos ou com fins de beneficência.

Espaços abrangidos pelo Passe Cultural

Museu de Lisboa (todos os polos)

Museu do Aljube Resistência e Liberdade

Salas de ensaio e residências artísticas do Polo Cultural das Gaivotas/Boavista

A 1 de julho cumpriu-se um século sobre a abertura do Teatro Maria Vitória. Embora atingido duas vezes pelo fogo – e, sabe-se lá quantas mais, pelos maus agouros –, o velho teatro, tal Fénix teimosamente renascida, fez história e testemunhou, momento a momento, a vida do também centenário Parque Mayer, a meca do teatro de revista no século XX ou, como alguém um dia apelidou, a “Broadway lisboeta”.

Como é habitual desde há longos anos, a cada mês de setembro sobe ao palco do Maria Vitória um novo espetáculo de teatro de revista produzido por Hélder Freire Costa que, há quase meio século, gere o teatro do Parque Mayer.

Neste ano tão especial, por proposta de Flávio Gil, o produtor foi desafiado a aliar à tradição da Revista à portuguesa uma nova roupagem, enriquecida por artistas que nunca tinham trabalhado neste género que tão bem alia o teatro – com a farsa e a sátira em destaque – com a música, a dança e as artes visuais.

Pelos bastidores do espetáculo Parabéns Parque Mayer!, fomos ouvir as histórias de alguns dos seus protagonistas, uns que dominam toda a gramática daquilo que tem sido o teatro de revista no último século, outros que, vindos de latitudes diversas, estão dispostos a acrescentar futuro àquele que é o género mais popular do teatro português.

“Esta revista dá-me a alegria de trabalhar com gente nova,

repleta de ideias novas, mas sempre respeitando

aqueles que já cá andam há muitos anos.”

Hélder Freire Costa

Produtor e empresário

Quando em 1975 morreu o empresário Giuseppe Barros, e os artistas do Maria Vitória se uniram para que Hélder Freire Costa, seu secretário, levasse o “negócio” avante, ninguém poderia imaginar que o último produtor e empresário do Parque Mayer juntaria ao currículo mais de 60 espetáculos, resistindo a todas as crises, mesmo as vaticinadas pelos omniscientes que anunciam o fim do teatro de revista.

Chegou ao Parque Mayer, mais concretamente ao Capitólio, em 1964, na altura explorado por Barros. Três anos depois, a mudança para o Maria Vitória, “coincidindo precisamente com a implementação do descanso semanal no teatro, que até aí não havia.”

No seu papel de braço direito de um dos mais influentes empresários do teatro português, a par de Vasco Morgado, e, mais tarde, enquanto produtor e responsável pelo Teatro Maria Vitória, Hélder Freire Costa trabalhou com as grandes figuras do teatro de revista da época, como Ivone Silva, Elvira Velez ou Ribeirinho. Contudo, o seu maior orgulho é ter sido “responsável por lançar uma geração de atores que deram cartas, entre eles o Carlos Cunha, o José Raposo, a Marina Mota ou a saudosa Maria João Abreu.”

Ano após ano, para criar uma nova revista, o Sr. Hélder, como é tratado nos bastidores, começa do zero, “procurando as pessoas certas: primeiro, os autores; depois, com eles, um coreógrafo, um diretor de montagem e os atores. E, claro, há que encontrar o dinheiro para tudo isso.”

Falando de ‘crises’, lembra que chegou ao Parque Mayer em plena Guerra Colonial, “quando não havia família portuguesa alguma que não tivesse por lá um filho, um neto ou um sobrinho”. E elas sucederam-se, lembrando os últimos anos, da troika à pandemia, passando pelos terríveis incêndios no interior centro do país, que afetaram diretamente “um público que vem regularmente à revista.”

Agora, mesmo com a inflação galopante e o risco de “outras prioridades” afastarem as pessoas dos teatros, há que manter o otimismo: “sente-se que este espetáculo é uma aposta ganha. E agradeço ao Flávio [Gil] que o imaginou e me incentivou quando surgiram os receios de poder ser o empresário que, ao querer atualizar a revista, a destruiu.”

Como balanço de uma vida dedicada ao espetáculo, o Sr. Hélder não tem dúvidas de que se voltasse atrás faria tudo igual outra vez. “Bem, tudo exceto uma ou outra asneira. Afinal, já vinha com outra prática.”

“Por saber ser um género tão completo

que não pode ser imutável, é que senti

ser o momento de assumir não poder vir

encenar só mais uma revista.”

Flávio Gil

Autor e encenador

Aos oito anos de idade, Flávio Gil veio viver para Lisboa, “para a zona da Fonte Santa, aos Prazeres”. A dada altura, torna-se presença frequente no Grupo Dramático e Escolar Os Combatentes, na Rua do Possolo, onde a mãe e o padrasto integravam a direção. Será nessa coletividade “com grande tradição no teatro”, que a arte de representar, e mais concretamente a revista à portuguesa, entra na vida de Gil. Um dia, por altura do centenário da coletividade, o ator Paulo Vasco é convidado a dirigir um espetáculo e ao deparar com o jovem Gil, que por ali andava “a dar umas ajudas”, coloca-lhe um papel na mão e manda-o ler o texto.

Em 2008, depois de uma passagem pelos grupos de teatro amador dirigidos por Vasco e Miguel Dias na Academia de Santo Amaro, chega ao Parque Mayer para integrar o elenco de uma produção de Hélder Freire Costa e Marina Mota. “É normal os artistas do Parque Mayer irem ver revista às coletividades e, pelo que sei, houve um ator que falhou e o Sr. Hélder convidou-me”, lembra.

Depois de anos consecutivos como intérprete, a que foi somando o papel de autor e de encenador, Gil sentiu a necessidade de se desafiar, “de fazer outras coisas, independentemente de ser feliz no Maria Vitoria”. E é dessa inquietação que nasce Parabéns Parque Mayer!, “o espetáculo que reunia o forte apelo do duplo centenário de dois lugares no mesmo sítio.”

Com uma equipa em que junta “velhos” parceiros a estreantes no género, o encenador garante “que aqui nada se inventou, pois tudo aquilo que está nesta revista já foi feito noutros sítios e noutros tempos de uma outra forma.”

Tudo porque, a revista “não é estanque”, tendo o dom, “em quase dois séculos de história, de ter sido muita coisa, de abraçar todas as disciplinas, como a música, a dança, as artes plásticas e a representação com os seus vários géneros, do humor ao registo mais sério.”

“A crítica ao teatro popular, nomeadamente à revista,

vem de longe. Num artigo de jornal sobre a abertura

do Parque Mayer, dizia-se ser impossível

vir ao teatro com o cheiro a sardinha assada.”

Paulo Vasco

Ator

Num elenco repleto de juventude, Paulo Vasco é o “veterano”, colocando ao serviço da nova revista três décadas de trabalho no género “mais genuinamente popular” do teatro português.

Começou como ator há 35 anos, no Teatro de Carnide, “um dos mais reputados grupos de teatro amador de Lisboa”. Ali, sob a batuta de Bento Martins, deu nas vistas, sendo distinguido com um prémio de interpretação atribuído pelo Município de Lisboa pela sua prestação na peça de Bernardo Santareno Os Anjos e o Sangue.

A estreia como profissional aconteceu num pequeno teatro situado na Rua da Palma, que o empresário Vasco Morgado adquirira em tempos e que batizou com o nome da mulher, a grande atriz Laura Alves. Vasco brilhou no elenco da revista O nosso amor é Lisboa, um sucesso retumbante que o levaria para o Parque Mayer.

A partir de 1991 torna-se presença habitual no Teatro Maria Vitória, mas é já neste século que se tornou figura indissociável naquela que é, como lembra, “a catedral da revista à portuguesa”. Sobre o Maria Vitória, sublinha que “até poderia ser o teatro com menos condições de todos aqueles que aqui existiram, como o Variedades ou o ABC, mas para mim será sempre aquele que eu e a maior parte das pessoas associa à revista à portuguesa.”

Apaixonado pela história da revista, o ator assume-a como “um estado de alma”. Lembrando a história, fala-nos apaixonadamente de “um género de espetáculo que, importado da revue de l’année francesa, de onde herda a passagem em ‘revista’ da atualidade, rapidamente se aportuguesou.”

A experiência de dirigir grupos de teatro amador, onde novas gerações de atores dão os primeiros passos, dá-lhe uma enorme crença no futuro da revista à portuguesa. Porque, “como me ensinaram os meus mestres, dos quais destaco o Henrique Santana, uma das características da profissão é a evolução passar sempre pela junção da experiência com a novidade.”

“Se há umas décadas viesse alguém dizer-me que

com a idade que tenho ainda teria pedalada para isto,

eu não acreditava.”

Cidália Moreira

Fadista

Há uma ligação umbilical da revista à portuguesa com o fado, e se há artista que a faz na perfeição é Cidália Moreira. “Estar neste momento aqui é como voltar ao passado, e sentir-me mais jovem do que aquilo que sou”, explica com “a força e a energia que Deus me vai dando.”

Estreou-se em revista, precisamente no Maria Vitória, com “uns 18 ou 19 anos, para substituir a [fadista] Maria do Espírito Santo que teve um percalço”. Natural de Olhão, no Algarve, deu os primeiros passos na música enquanto vocalista de um grupo de baile, embora, antes disso, nas festas da escola, “como sabia dançar e cantar, e era atrevida”, se ter habituado a ser “sempre cabeça de cartaz.”

Senhora de uma voz poderosa, Cidália era puro magnetismo e, conta Hélder Freire Costa, “embeiçava o público”. Diz quem já viu este espetáculo que a fadista está em tão boa forma que o volta a fazer. E, cá está, tudo acontece, de novo, neste palco mágico do Parque Mayer onde num certo dia a fadista se projetou para a fama, interpretando temas como Falta aqui uma ceifeira, O fado não teve culpa ou Trabalha amigo.

“Naquele tempo, havia um conjunto de grandes autores, como por exemplo o Frederico Valério, a escrever para a revista, e sabíamos que quando as pessoas saiam daqui a trautear um fado que cantávamos, o êxito era garantido”, recorda ao assinalar que quase tudo o que cantou em revista “fez sucesso”.

Outro dos grandes encantamentos daquela que ficou conhecida como a “fadista cigana” era a forma como cantava e dançava flamenco. “Eu não sabia espanhol, mas cantava a coisa correta. E adorava ir a Sevilha, aos tablaos, onde ainda vi a Lola Flores.”

Feliz pelo reconhecimento que ainda hoje o público lhe vota, Cidália é, pela enésima vez, a “grande atração do fado” na revista à portuguesa. Em Parabéns Parque Mayer! interpreta dois fados, especialmente compostos para si por Miguel Dias e Carlos Pires.

“Em Parabéns Parque Mayer! as regras e o menu da

revista à portuguesa estão presentes,

embora trajados de uma maneira diferente

daquilo que tem sido habitual.”

Miguel Dias

Ator, compositor e autor

Teria uns 14 ou 15 anos quando, numa noite, se cruzou com Hélder Freire Costa nos bastidores do Maria Vitória e anunciou: “um dia, vou trabalhar aqui consigo!” Há sete anos, Miguel Dias não só cumpriu o que prometeu, como concretizou um sonho de criança.

“Desde sempre que, para mim, o Parque Mayer é magia e a revista é paixão. O meu pai [o jornalista e cronista social Abel Dias] trazia-me aqui para visitar a ‘tia’ Rita Ribeiro, o ‘tio’ Joel Branco ou a ‘tia’ Vera Mónica, artistas de quem era amigo e que via como família”, recorda o ator que é também autor (ao lado de Flávio Gil e Renato Pino) e compositor, com Carlos Pires, nos “últimos sucessos do Maria Vitória”. São já sete espetáculos de revista com esta equipa à procura de “provar que o género está vivo e de boa saúde, ao contrário do que se diz”. A receita não é óbvia, porque “escrever revista é um exercício difícil se não quisermos ser gratuitos nem brejeiros. E, há que preencher, sem facilitismo, duas horas e meia de espetáculo”.

Embora até tenha atingido a notoriedade como vocalista da banda Mercúrioucromos, celebrizada pelo sucesso do tema Camionista Cantor, Dias não se considera propriamente um músico, mas “um fazedor de melodias, com a sorte de ter ao lado um compositor como Carlos Pires.”

Anunciado nos cartazes promocionais como “talento multifacetado”, assume-se, sobretudo, como um ator que veio para o Parque Mayer escrever e compor, mas que, por um acaso, acabou no palco: “Foi na revista Parque à Vista. Há uma atriz que, de súbito, abandona o elenco e o Flávio, muito aflito, telefona-me a pedir que a substitua no dia seguinte. Em menos de 24 horas, reescrevemos o texto e, nesse domingo à tarde, ali estava eu a enfrentar uma casa cheia. Foi realizar outro sonho, mas nunca pensei que seria assim.”

“O público do Maria Vitória ainda me vê

como a coisa estranha que se vai entranhando,

mas depois é tão generoso que parecemos swingar.

A revista é como que jazz teatral.”

Sofia de Portugal

Atriz

“Quando o Fábio [Gil] me telefona e diz estar a escrever uma personagem para mim na nova revista do Parque Mayer só me ocorreu ‘como é possível?’”

Atriz conhecida pelas suas interpretações no teatro clássico e contemporâneo, pedagoga e estudiosa da metodologia teatral, assumida “grotowskiana” e absoluta desconhecedora do que é uma revista à portuguesa – “Sei que soa a disparate, mas nem nunca tinha vindo à revista”, confessa entredentes –, Sofia de Portugal é (mesmo) uma das grandes surpresas de Parabéns Parque Mayer!

“Penso que acabei por aceitar o convite quando, após pedir um tempo para pensar, percebi ser a oportunidade para me reinventar como atriz”. Afinal, “estava a entrar num território do qual nada sabia, e ando há 25 anos a dar aulas de representação.”

Surpreendentemente, no primeiro ensaio de mesa, Sofia vive uma epifania: “O Flávio começa a dirigir como se conduzisse musicalmente o texto e, de repente, eis-me de volta às minhas origens, ao Teatro Aberto, a ser dirigida pelo João Lourenço. Era a mesma direção!” Mas, como? A atriz conclui que “João Lourenço aprendeu com Ribeirinho, e Ribeirinho é o mestre dos artistas dos quais Flávio vai herdar”. Após “perceber o maestro, tornou-se possível ler a partitura”, e com isso entender que “há uma tradição de escola portuguesa no Maria Vitória.”

Menos de dois meses após a estreia da revista, Sofia sente-se em casa, “acolhida por uma autêntica e genuína família de artistas”. Contudo, e como alertou a mãe, “tu não tens o tom dos outros!” Mas, explica, foi precisamente para trazer à revista as suas particularidades criativas de atriz – que também foi cantora de jazz – que Flávio Gil a convidou.

“Ao se procurar repensar a revista à portuguesa,

sobretudo um conjunto de questões ao nível da encenação,

sabíamos que isso iria afetar diretamente a cenografia.”

André Murraças

Cenógrafo

Criador de universos, com um percurso reconhecido como dramaturgo, ator, manipulador de sombras e objetos, e investigador da memória LGBT em Portugal, André Murraças sonhava um dia trabalhar num género que sempre adorou: a revista à portuguesa. “Andava constantemente a chatear o Flávio Gil para que me trouxesse para o Parque Mayer, e ele sempre a pedir-me paciência, que havia de chegar o momento”, lembra.

E, um dia, o momento chegou: “anunciou-me que tinha uma proposta de risco, muito diferente do habitual e que contava comigo para fazer a cenografia”. Durante meses, Murraças reuniu com os autores, construiu maquetas, apresentou-as e definiu uma parte considerável daquilo que é este Parabéns Parque Mayer!

“Por norma, associamos à revista aquela dinâmica da cena fechada por um telão, com os atores à frente, numa sucessão”. Ora, nesta revista os atores e os bailarinos estão sempre à vista, “sendo a cena complementada com pequenos telões, repregos e telões horizontais. Esta caraterística altera em muito a dinâmica a que estamos habituados”, explica, mas deixando bem claro que o espetáculo mantém todo “o guião da revista, com os quadros de rua, os quartetos, os números sérios, etc.”

O gosto confesso pela memória e pela ideia de arquivo, que tem animado muitas das criações a solo, também encontrou espaço nesta experiência. Embora não seja uma revista antológica, evoca-se o passado e, às suas influências particulares, o cenógrafo juntou referências visuais ao modernista António Soares (que fez cenários para a primeira revista levada a cena no Maria Vitória, Lua Nova) evocadas logo no quadro de abertura, e lembrou muitos dos ensinamentos dos professores António Casimiro e Helena Reis, artistas também ligados ao Parque Mayer e à revista à portuguesa.

“Fazer revista exige disponibilidade total e

dedicação absoluta. Talvez por isso, considere que,

aqui no Maria Vitória, formamos uma família.”

Lucila Pereira

Coreógrafa e bailarina

Depois de incontáveis audições no Maria Vitória e no Politeama, em 2019, Lucila Pereira viu chegado o momento de integrar um corpo de baile no teatro de revista. Nascida em França, cresceu em Aveiro e estudou no Porto, onde frequentou a Escola Superior de Dança e o Balleteatro. A dada altura, acompanhou cantores “pimba” em tournée pelo país e, lembra, “aprende-se muito na estrada, sobretudo na interação com o público, experiência que se revelou fundamental na revista onde essa relação com a plateia é fundamental.”

Parabéns Parque Mayer! é a segunda revista onde, para além de bailarina, lhe foi incumbida a missão de coreografar. Dadas as características do espetáculo e as ideias do encenador, “percebemos que iria ser diferente. O Flávio queria estilos de dança específicos para cada personagem, o que exige que os atores dancem quase tanto quanto o corpo de baile”. Embora a generalidade do elenco tenha sólida formação em teatro musical e domine técnicas de dança, “foi necessário fazer um trabalho mais intensivo que ocupou tardes e noites até altas horas.”

Outra especificidade deste trabalho enquanto coreógrafa foi a investigação. Um exemplo: “a abertura da revista retrata os anos 20 do século passado pelo que tive de aprofundar o meu conhecimento sobre as danças da altura, como o charleston.”

Convictamente orgulhosa daquilo que foi feito neste espetáculo, a coreógrafa ainda não percebe porque é que o teatro de revista é tão maltratado. Afinal, “trabalhamos tão intensamente que merecemos o mesmo respeito de que goza o teatro dito ‘sério’.”

A primeira retrospetiva integral da obra de Sérgio Tréfaut apresenta um programa que compreende o percurso temporal de 30 anos entre a primeira curta, Alcibíades (1992), e a última longa-metragem, A Noiva (2022).

Sérgio Tréfaut nasceu em 1965, em São Paulo, no Brasil. Filho de mãe francesa e pai português, mudou-se para a Europa aos 11 anos, na sequência da instauração da ditadura militar. Os filmes que realizou refletem a diversidade que caracterizou a infância e influenciou o seu percurso. A obra cinematográfica de Tréfaut inclui filmes de arquivo, documentário, entrevista, ficção, filme de ensaio, adaptação literária, e cruza locais tão dispares como Lisboa, Rio de Janeiro, Alentejo, São Paulo, Cairo, Treblinka, Iraque, Ucrânia ou a Grécia antiga.

Maria Mendes (jornalista, programadora de cinema e Mestre em Documentary Cinema pela Goldsmiths, University of London) resume de forma perfeita, na brochura publicada pelo LEFFEST sobre a obra de Tréfaut, a forma como a filmografia do realizador é influenciada por esta pluralidade: “Alcibíades é um filme em duas línguas, Outro País em quatro, Lisboetas em quatorze. Essa pluralidade é inegável consequência da identidade múltipla de Sérgio Tréfaut.”

O estudante de Filosofia que via filmes

Os estudos superiores de Tréfaut foram feitos na Sorbonne, em Paris, onde estudou Filosofia. Fê-lo por gosto, sem qualquer objetivo profissional. O cinema não fez parte do currículo académico, mas adorava ver filmes e muitas das suas amizades estavam, de alguma forma, ligadas à sétima arte. Esta proximidade levou-o a trabalhar como assistente de realização em vários filmes de amigos.

O próprio afirma, em conversa com Maria Mendes, que chegou ao cinema “porque os meus amigos mais próximos eram ou queriam ser atores, atrizes, realizadores, faziam som: Maria de Medeiros, Inês de Medeiros, João Cabral, Teresa Villaverde, Manuel Villaverde, Vasco Pimentel, entre tantos outros. Só anos mais tarde frequentei um seminário de argumento na Fundação Gulbenkian, com o Sérgio Vecchio.”

Depois da faculdade regressa a Portugal, em 1990, e começa a vida profissional em Lisboa como jornalista. Trabalha também como assistente de realização de autores tão importantes como Teresa Villaverde, José Álvaro de Moraes, Rita Azevedo Gomes ou António Campos.

Um cinema iminentemente político

Era ainda jornalista quando realiza a primeira curta Alcibíades, uma fábula musical inspirada em O Banquete, de Platão, que teve estreia no Festival de Locarno, em 1992. Segue-se o documentário Outro País (1999), onde a Revolução Portuguesa é revelada ao público através do olhar de alguns dos maiores fotógrafos e cineastas internacionais que testemunharam os eventos.

O ano de 2002 é marcado pela estreia de Fleurette, um filme familiar centrado na mãe de Sérgio Tréfaut, que aos 79 anos vai desvendado o seu passado e a história de família intimamente relacionada com a política. Um desafio para o realizador que procurou transformar uma história familiar numa história universal. Ainda em 2002 o cineasta adquire os direitos dos primeiros filmes e funda a sua produtora, a Faux, passando a produzir os próprios projetos.

Lisboetas, que estreia no primeiro IndieLisboa em 2004, é o filme seguinte. Retrato social sobre a vaga de imigração que mudou Portugal no virar do século, foi o primeiro documentário português a estar três meses consecutivos em cartaz no circuito comercial. O ano 2004 marca também o início da direção no DocLisboa, onde se manteve até 2010.

Segue-se Cidade dos Mortos (2009), que nas palavras de Tréfaut: “É um eco da minha idolatria por Joris Ivens, o cineasta que deu a volta ao mundo revelando outras realidades”. O filme dá a conhecer a “Cidade dos Mortos”, no Cairo, a maior necrópole do mundo onde um milhão de pessoas vive dentro do cemitério.

A primeira longa-metragem de ficção é Viagem a Portugal. O filme, estreado em 2011, conta com Maria de Medeiros e Isabel Ruth nos papéis principais. A história, ainda hoje tão atual pelos piores motivos, narra 24 horas da vida de Maria, uma jovem ucraniana detida e interrogada num aeroporto português. O filme recebeu três prémios internacionais e vários prémios em Portugal. Anos mais tarde, Tréfaut está de volta à ficção com Raiva (2018), que tem como ponto de partida o romance neorrealista Seara de Vento, de Manuel da Fonseca.

O regresso ao Médio Oriente

A Noiva, com antestreia nesta edição do LEFFEST, marca o regresso do realizador ao Médio Oriente, mais de uma década volvida sobre Cidade dos Mortos. O filme parte de episódios reais, mas é uma ficção que narra a história de uma adolescente europeia que foge de casa para casar com um guerrilheiro do Daesh. Três anos mais tarde a sua vida muda dramaticamente: é agora viúva, está grávida e é mãe de duas crianças. Vive num campo de refugiados no Iraque e, em breve, será levada à justiça pelas autoridades iraquianas.

Como conclusão, Maria Mendes sublinha “o facto de que, para além da diversidade temática, os filmes de Tréfaut se fazem e refazem na montagem”, levando “aos dois pontos-chave de seu trabalho: rigor e liberdade”. E, como se lê no texto de introdução da brochura do LEFFEST: “interessa a memória, a história coletiva, a fantasia de identidade, o desejo de estar nas coisas que despertam a paixão. Sobra a noção de que vai ser impossível estar completamente satisfeito.”

Pode afirmar-se que a filmografia de Tréfaut resulta sobretudo da sua paixão pelas pessoas e pela vida. Na sua obra está impressa, claramente, uma vontade de compreender e uma necessidade de descobrir. Os seus filmes aí estão a comprová-lo.

Programa da Retrospetiva Sérgio Tréfaut, aqui

Lembra António Simão que, sobre Arne Lygre, dizia Claude Régy ser autor de “um teatro que precisa de silêncio, uma vez que é esse mesmo silêncio que potencia tudo o resto”. Proximidade, um dos textos mais recentes do dramaturgo e escritor norueguês, é paradigmático desse caráter que faz parecer toda a palavra “uma crise do silêncio”. Algo desafiante, sobretudo para os atores que “têm de encontrar o tom correto para lidar com um texto delicado”, e que exige uma interpretação que não se limite à abstração poética, e “muito menos que penda para o realismo.”

Em Proximidade, “Ela” (a atriz Rita Durão) é uma mulher de quem pouco saberemos, apenas que terá perdido a mãe recentemente. Contudo, suspeitamos que estará sempre a desmoronar emocionalmente quando alguém se aproxima em demasia.

Invariavelmente, “Ela” parece saber que acabará sempre sozinha, mas, em fluxo circular, logo prossegue a busca pelo “outro”, numa demanda interminável. Esse “outro” que pode surgir na estranha que encontrou no café, ou no amigo que conheceu numa festa, ou no namorado exausto com quem acabou a relação.

Sem uma narrativa convencional, Proximidade desdobra-se em fragmentos que distendem o tempo e levam o espaço para o território não naturalista. As várias personagens (interpretadas por Isabel Muñoz Cardoso, Simon Frankel e Pedro Carraca) que se cruzam com a protagonista são como que ecos da sua própria solidão e abandono, que transparece mais nos silêncios do que naquilo que é dito. O final da peça é exemplar, com “Ela” a pedir a “outro” que a esqueça, e o “outro” a anuir esse esquecimento a que ela própria, conformada, sabe estar condenada.

Vulto do atual teatro escandinavo, Lyngre assina “uma peça elíptica, quase caleidoscópica”, a lembrar o seu conterrâneo Jon Fosse. “No fundo, é um território bastante familiar aos Artistas Unidos”, assinala António Simão, sempre fascinado por “este teatro do indivíduo, o teatro depois de Beckett, depois de Pinter…”

Proximidade está em cena, de 3 de novembro a 3 de dezembro, no Teatro da Politécnica.

Jean Cocteau

A Dificuldade de Ser

Jean Cocteau (1889/1963), um dos mais singulares e ecléticos artistas do século XX, classificou a sua obra, diversa e abundante, em poesia, poesia de romance, poesia de teatro, poesia crítica, poesia gráfica, poesia cinematográfica. Foram poucos os domínios que não cultivou, ao longo de 50 anos de atividade criativa sempre recetiva às inovações. Todos, ele marcou com a elegância do seu estilo inconfundível, a sua elevada estatura de poeta, a riqueza e coerência da sua mitologia pessoal. Este seu livro notável, datado de 1947, é um autorretrato íntimo repartido por 33 textos que abordam temas como a infância, o estilo, o físico, a beleza, a amizade, o sonho, o teatro, o cinema, a leitura, a dor ou a morte, e evocam personalidades como Radiguet, Stravinsky, Picasso, Diaghilev, Nijinsky ou Apollinaire. O título parte de uma frase do centenário escritor francês Bernard le Bouvier de Fontenelle (1657-1757), no leito de morte: “Sinto uma dificuldade de ser”. Explícita Cocteau: “Deve ser um sonho, vivermos à vontade na nossa pele. Tenho desde a nascença uma carga mal arrumada. Nunca estive com um perfeito equilíbrio. É este o meu saldo, se eu me investigar.” Sistema Solar

Leïla Slimani

Vejam como Dançamos

Leïla Slimani nasceu em 1981, em Rabat, Marrocos, numa família de expressão francófona. Em 2016 vence o Prémio Goncourt com o romance Canção Doce. A escritora recorre à identidade e à memória – e às memórias herdadas da sua família, em particular – como tema principal da sua trilogia em curso O País dos Outros, iniciada em 2020. No primeiro volume, Mathilde, uma jovem alsaciana, apaixona-se, por Amine, um oficial marroquino que combate no exército francês durante a Segunda Guerra Mundial. Terminada a guerra, o casal muda-se para Marrocos e instala-se perto de Meknés, dedicando-se a recuperar a quinta herdada do pai de Amine, tentando arrancar frutos de uma terra pedregosa e estéril. Vejam como Dançamos dá sequência à história desta família hesitante entre a tradição e a modernidade. Mathilde sente-se enredada entre duas culturas, sufocada pelo conservadorismo do país onde escolheu viver e dividida entre a dedicação à família e o amor à liberdade, num tempo em que se fazem sentir os ecos do Maio de 68 e as mulheres empreendem o difícil caminho da emancipação. Paralelamente, o livro conta a história de um país que acabou de conquistar a independência e que procura o seu lugar, entre o espartilho religioso e o fascínio pelo Ocidente. Alfaguara

Francisco José Viegas

Melancholia

Convivemos há 30 anos com as rotinas do inspetor da Polícia Judiciária Jaime Ramos. É uma figura que se mantém inalterada de livro para livro, de crime para crime. Um indivíduo mais antigo que a idade que apresenta no cartão de cidadão (e que se manteria de bom grado com o bilhete de identidade, se tal fosse possível). Um homem sem ilusões relativamente à vida e aos seus semelhantes. Um tipo com prazeres simples e intuições complexas. Jaime Ramos encontra-se num momento de pré-aposentadoria quando é chamado a colaborar na investigação do provável homicídio da escritora Cristina Pinho Ferraz, que desaparecera por um ano, até que o seu corpo é desenterrado nos jardins do Palácio de Cristal. Francisco José Viegas pega no tema do meio literário com bonomia e algum sarcasmo, fazendo das páginas que se ocupam dos escritores e outros frequentadores de eventos literários, passagens de entretenimento inteligente que é, ao fim e ao cabo, o tom dominante nas desventuras existencialistas de Jaime Ramos. [Ricardo Gross] Porto Editora

Reinhard Kleist

Johnny Cash: I See a Darkness

O filme de James Mangold, Walk the Line (2005) será a fonte mais difundida no que respeita à história de vida de Johnny Cash (1932-2003), um dos maiores ícones da música popular e da cultura americanas, ainda hoje tão universal e presente que dizem continuar a ser dos motivos mais tatuados de sempre. A vida de Cash, cheia de sombras e fértil em mitologia, estava mesmo a pedir um romance gráfico que lhe fizesse justiça, como é o caso de Johnny Cash: I See a Darkness, do alemão Reinhard Kleist, que já havia dado tratamento semelhante ao músico australiano Nick Cave. Em linhas gerais, Kleist segue a estrutura do filme de Mangold (que teve a aprovação do casal Johnny Cash e June Carter), mas acrescenta-lhe as ilustrações protobiográficas de canções que geraram o mito do Cash fora-da-lei e, em termos cronológicos, conclui-se na relação do Cash envelhecido com o produtor Rick Rubin, com quem fez alguns dos seus melhores discos. Apetece concluir, citando da badana do livro: “O homem de negro´’ tornou-se no ‘homem a preto e branco’”. Um excelente acréscimo à mitologia em torno do músico.” RG Minotauro

Lawrence Durrell

A Sombra Infinita de César

Lawrence Durrell escreveu na sua obra maior, Quarteto de Alexandria, composto pelos quatro romances Justine, Balthazar, Mountolive e Clea: “É um dever de todo o patriota odiar o seu país de forma criativa”. De facto, o romancista, poeta e dramaturgo britânico (nascido na Índia) odiava a Inglaterra onde passou parte da infância (chamava-lhe “Pudding Island”). Foi no Mediterrâneo que Durrell encontrou o seu horizonte existencial e literário. No presente livro, que tem por subtítulo Uma Homenagem a Provença, narra aquele que considera o seu batismo como mediterrâneo completo: uma noite, pouco antes do início da II Guerra Mundial, munido de um saco-cama, conseguiu escapulir-se sorrateiramente para os flancos da Acrópole ateniense e aí permaneceu, sob a sombra das cariátides, até ao raiar do dia. Em 1966, fixou-se em Sommiéres, no Languedoque, onde morreu em 1990. Esta obra póstuma recolhe as impressões e vivências do autor naquela que Júlio César chamou “a Província”, mantendo essa nomeação para sempre. Para Durrell, a Provença não “existiu completa e totalmente numa única forma. A província romana expandiu-se e retraiu-se no espaço ao longo da história. Na verdade, é mais uma ideia do que um lugar.” Desassossego

Ivan Turguéniev

Diário de um Homem Supérfluo

Ivan Turguéniev (1818-1883) criou uma obra que manifesta um profundo conhecimento da natureza humana, centrada num herói que personifica o seu tempo. Analisado de um ponto de vista social e histórico, o protagonista representa uma forma de ver o mundo e o seu sucesso reside na capacidade de impor essa visão. Segundo Henry James, seu grande admirador, Turguéniev possuía “uma intuição profundamente sensível à deslumbrante complexidade das nossas almas”. Em Diário de um Homem Supérfluo, esboça o retrato de uma cidade de província com os seus personagens medíocres e sentimentais. Tchulkatúrin, um jovem doente, pressente a aproximação da morte e aproveita o seu último alento para recordar os momentos mais relevantes da sua vida. Nessas memórias destaca-se a relação amorosa com Liza, jovem de 17 anos que se apaixona pelo principe N., com quem Tchulkatúrin se bate em duelo. Ao longo da obra prevalece a noção de inutilidade de todos os esforços, da fragilidade humana e de um sentimento da inevitabilidade da morte, só mitigado pela relação com a natureza: “Quem me dera (…) seguir uma vez mais com os olhos o rasto móvel do vento, a correr como um fio escuro pela erva dourada do nosso prado…” Relógio D’Água

Variantes – Homenagem à BD Portuguesa

Procurando contrariar o efeito negativo da pandemia na produção de BD em Portugal, A Seita concebeu um projeto de edição com e para os autores nacionais: oito livros de BD, mas também sobre BD. Os primeiros títulos Imagens de uma Revolução: 25 de Abril e a BD, o álbum Juventude, de Marco Mendes, e Variantes – Homenagem à BD Portuguesa chegam agora às livrarias. Este último apresenta um percurso pela história da BD portuguesa, autores e obras emblemáticas, cujas pranchas escolhidas são recriadas por alguns dos desenhadores mais representativos das gerações atuais. Desde aquela que é considerada a primeira BD Portuguesa (Apontamentos de Raphael Bordallo Pinheiro Sobre a Picaresca Viagem do Imperador do Rasilb Pela Europa) em 1872 até ao fim do século XX, com Tu És a Mulher da Minha Vida, Ela a Mulher dos Meus Sonhos, de João Fazenda e Pedro Brito em 2000, o livro capta a memória das bandas desenhadas produzidas em Portugal, e homenageia criadores e personagens. O álbum implicou a encomenda de 24 pranchas originais de BD e outros tantos textos a duas dúzias de criadores e especialistas. O volume completa-se com textos evocativos de cada autor e obra homenageados. A Seita

Mia Couto

O Rio Infinito

Um dos ficcionistas mais conhecidos das literaturas de língua portuguesa, Mia Couto nasce em Moçambique em 1955 e escreve “pelo prazer de desarrumar a língua”. Inventor de palavras, recorre aos cruzamentos e à mestiçagem de que o idioma português é alvo em Moçambique para captar “o lado menos visível do mundo”, que o fascinava na infância, procurando estabelecer uma relação profunda entre o homem e a terra. O Rio Infinito é um breve conto, inspirado numa história tradicional africana, sobre o dia, num certo inverno, em que “o Sol deixou de se levantar e o mundo cobriu-se de escuro e frio”. Com ilustrações de Danuta Wojciechwska, este é um excelente álbum ilustrado para ser lido e explorado por crianças e suas famílias. São já muitos os livros infantis de Mia Couto ilustrados por Danuta Wojciechowska – O Menino no Sapatinho, O Gato e o Escuro, ou A Chuva Pasmada, entre outros – materializando uma exemplar colaboração entre o autor do texto e a ilustração. Caminho

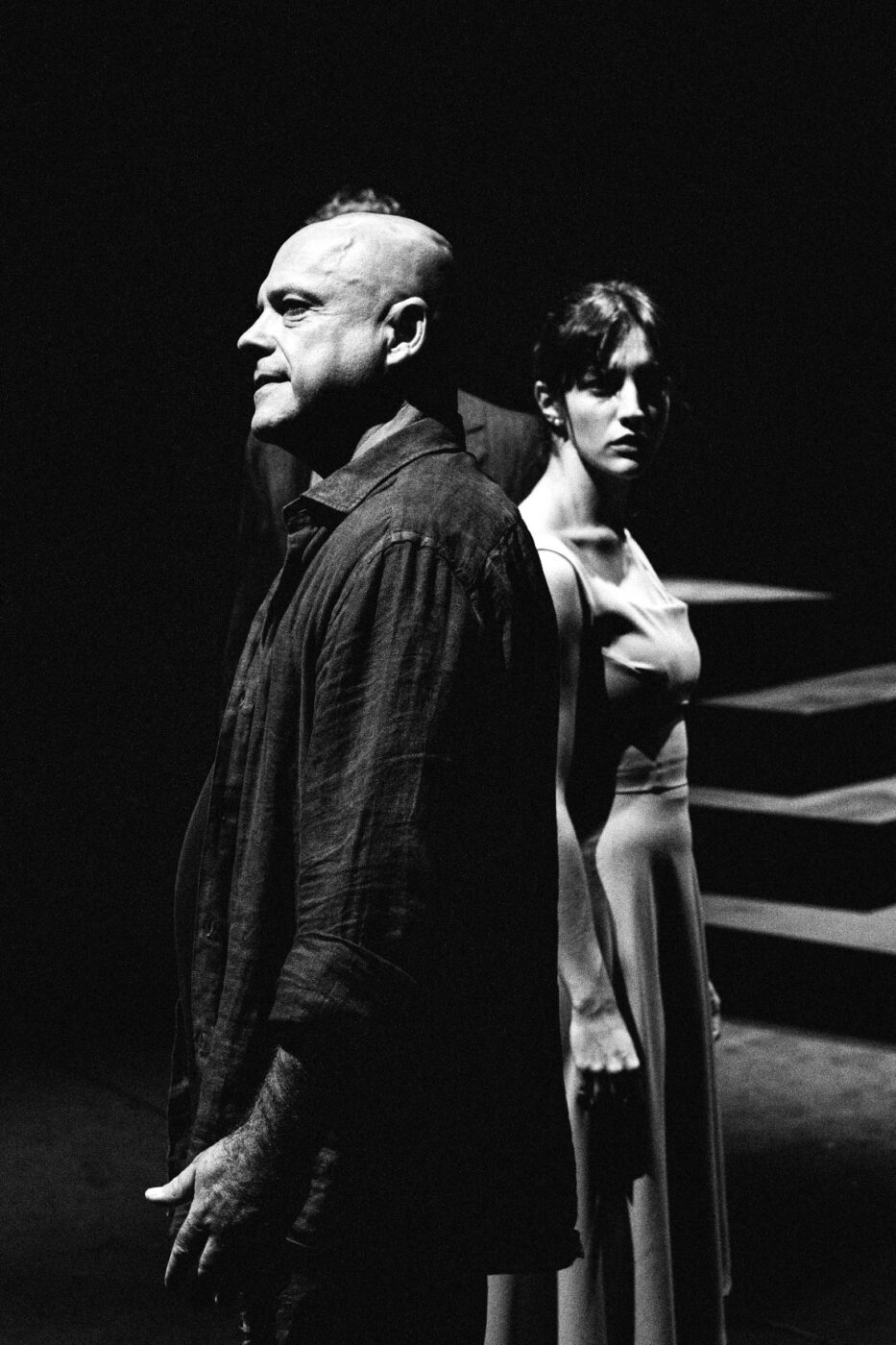

Talvez por haver a sensação de que a pandemia acelerou na sociedade um violento processo de desumanização, o encenador João Lourenço e a tradutora Vera San Payo de Lemos decidiram “recuperar” uma peça juvenil, da autoria de Lutz Hübner, para ainda manter viva alguma esperança. O Coração de um Pugilista é uma comédia agridoce, que Lemos traduziu no início dos anos 2000 (a peça é de 1998), tendo sido representada no Porto, e que agora, num trabalho de dramaturgia de ambos, surge de novo em palco, mas adaptada aos nossos dias.

“Originalmente, a ação decorre nos anos de 1970, mas o mundo mudou tanto e as circunstâncias são tão diferentes que não quisemos fazer um texto datado”, sublinha Lourenço.

“Sem mexer no enredo da peça”, O Coração de um Pugilista desenrola-se num lar de idosos onde, por ordem do tribunal, um jovem delinquente, Jojo (Gonçalo Almeida), é forçado a cumprir serviço comunitário. Uma das cuidadoras (Bárbara Vagaroso) da instituição incumbe-o de pintar o quarto de um velho pugilista de origem russa, Leo (Miguel Guilherme), tido como perigoso e, por isso mesmo, mantido sob apertada vigilância.

Simulando uma apatia letárgica, e “como bom pugilista que foi”, Leo vai estudando o comportamento do “adversário” que lhe quebra a solidão e o isolamento dos dias. Ao início, Jojo é arrogante e conflituoso, mas, depois de ultrapassada a tensão latente, os dois vão começando a relacionar-se, acabando por estabelecer uma cumplicidade capaz de abrir a ambos novas perspetivas de vida. Por um lado, há a experiência de vida de Leo, com as suas aventuras e as suas conquistas e fracassos; por outro, Jojo com a sua irreverência de juventude, capaz de projetar todos os sonhos do mundo.

“O que acho muito bonito nesta peça é a ideia de que, se tocarmos verdadeiramente uma pessoa que possa estar perdida, ela pode ser salva”, observa o encenador. E, talvez seja mesmo isso que cada um deles dá ao outro: Jojo devolve a Leo a capacidade de sonhar, e o mais velho aponta-lhe a possibilidade de um caminho diferente para trilhar na vida.

“O que acho muito bonito nesta peça é a ideia de que, se tocarmos verdadeiramente uma pessoa que possa estar perdida, ela pode ser salva”, observa o encenador. E, talvez seja mesmo isso que cada um deles dá ao outro: Jojo devolve a Leo a capacidade de sonhar, e o mais velho aponta-lhe a possibilidade de um caminho diferente para trilhar na vida.

Nesta versão de O Coração de um Pugilista – e para isso muito contribui o espaço cénico, que se divide numa zona central, mais naturalista (o quarto), ladeada por duas áreas que remetem diretamente para “dentro da cabeça de Leo” -, Lourenço enfatiza que procurou dar à peça uma dimensão onírica, como se tudo o que acontece fosse um sonho de Leo. “Poderia chamar-lhe os sonhos de um pugilista, porque algo que considero fundamental na peça é sublinhar-se que, independentemente da idade, ainda é possível sonhar.”

Com estreia agendada para 29 de outubro, O Coração de um Pugilista vai estar em cena no Teatro Aberto, até final de janeiro do próximo ano.

[artigo atualizado no último parágrafo para extensão da data em cena, inicialmente prevista para 30 de dezembro]

Alma Viva remete-nos para as suas memórias de infância. Podemos afirmar que o filme presta homenagem àqueles que ama?

Sim, sem dúvida. A minha vontade de fazer cinema, em particular uma longa-metragem de ficção, teve como ponto de partida a morte da minha avó. Costumo dizer que são os mortos que fazem dos vivos criadores de histórias, e no meu caso foi mesmo assim. Passei muito tempo a tentar rememorar a história da minha avó, a preencher os vazios dos segredos familiares. Compreendi posteriormente que tinha de afrontar a minha subjetividade, porque a história era a da minha avó e não a minha. Fui preenchendo os vazios com a ficção, e foi a ficção que teve mais força. Comecei a escrever esta história marcada pelo sentimento de injustiça que senti com a morte da minha avó, por ter assistido a muitas discussões familiares. A única cena autobiográfica é aquela onde a menina, debaixo do caixão da defunta, olha para os adultos enquanto estes discutem ferozmente. Tudo o resto foi muito inspirado em histórias que ouvi e também em leituras antropológicas sobre a bruxaria. O filme é uma homenagem às histórias do Portugal interior e aos emigrantes, como eram os meus pais. Este filme é, para mim, uma forma de transmitir uma realidade social, mais tradicional, ligada às crenças.

Como foi filmar num local familiar tantos anos depois? De que forma o cenário inspirou a história?

Filmámos na aldeia da minha mãe e da minha avó materna, e tenho uma relação muito íntima com o local e as pessoas. Há muita inspiração do real no filme: os décors, as casas, paisagens, lugares, e nas pessoas com as quais já tinha trabalhado, ou com quem já tinha uma relação familiar, como é o caso da Salomé [Lua Michel], a minha filha… Mas houve um trabalho enorme de encenação para criar uma aldeia mais sobrenatural. Esse trabalho foi feito também em conjunto com o Rui Poças que é o diretor de fotografia. Queríamos trabalhar de uma forma minimalista e dar a sensação de que tudo é natural e real mas, na verdade, os céus estrelados, os sons dos animais noturnos, tudo isso, resulta da magia do cinema. Fomos recriando uma aldeia para uma história que é quase um conto, que tem uma dimensão romanesca. Na minha obsessão pelo cinema há uma vontade de mergulhar no real, por isso preocupo-me em não deixar transparecer que estamos a “mentir”. Até com os atores, muitos não tinham diálogos programados porque tento recriar os imprevistos da realidade para que sobressaia uma determinada vitalidade.

Há um estigma que acompanha esta família: a infidelidade e a independência da matriarca. A feitiçaria é como um superpoder para enfrentar aqueles que não a aprovam?

A figura da bruxa é uma figura feminista e não é por acaso que é uma figura utilizada pelas feministas. Isto acontece porque “a bruxa” é uma invenção dos homens ocidentais para acusar as mulheres que eram mais independentes, livres sexualmente ou que tinham rituais ligados ao paganismo. Ao regressarmos a essa figura, às memórias arcaicas da bruxa, questionamos também a nossa mentalidade atual. A personagem da avó é uma mulher que vai contra as tradições, contra o conservadorismo. Ela assume a sua liberdade, até assume os seus seios como um património central. Todas as mulheres do filme fogem ao tradicional: a tia que tem um amor transgressivo e lésbico com a vizinha ou a mãe da Salomé que assume educar uma filha sem pai. Até a própria Salomé, que representa uma parte mais obscura da infância, é acusada de ser um diabo porque não é uma menina simpática, bem-educada, mas sim uma criança que lida com um desejo de vingança, que quer restabelecer a justiça. O seu olhar no final é o de uma mulher poderosa, que vai assumir a herança de comunicar com o invisível. Todas elas são mulheres poderosas, emancipadas, e embora o filme não tenha um discurso feminista é, claramente, um filme feminista.

Expor comportamentos preconceituosos foi também um dos propósitos do filme?

A minha vontade era fazer um filme que fosse uma aventura, com litígios entre vizinhos, com guerras. Uma história de bruxedo que leva a uma morte. Uma história do universo dos contos. O confronto final, quase teatral, onde são arremessadas pedras contra a família, o incêndio apocalíptico que atinge a localidade, tudo isso são cenas que nos remetem para o género western ou o filme de aventura. O objetivo não é só revelar uma realidade social, mas sim fazer transparecer o lado cinematográfico e dramatúrgico.

O elenco inclui atores profissionais, mas também não atores. Como foi feito o casting?

O casting demorou alguns anos. Antes de fazer esta longa-metragem, tinha feito curtas e já havia trabalhado com muitos dos atores que aparecem no filme. Maioritariamente são atores não profissionais que aceitaram desafiar-se nesta experiência de cinema. Os atores profissionais como a Ana Padrão, a Catherine Salée, o Valdemar Santos ou a Jacqueline Corado são fundamentais no equilíbrio e no processo de casting, porque têm uma inteligência emocional e uma visão mais profunda do projeto. Foram muito generosos por aceitarem trabalhar com pessoas que têm uma interpretação mais intuitiva e que precisam de algum acompanhamento. Houve um equilíbrio muito interessante, porque os atores não profissionais conseguem ser mais espontâneos e ter uma relação mais íntima com os décors… Isto tem a ver com aquilo que referi anteriormente que é a minha vontade em fazer um retrato realista e dar credibilidade à história. É algo que advém da minha experiência como espectadora, gosto de acreditar naquilo que estou a ver, por isso foco-me muito na forma de falar, de mexer. Sou uma realizadora de poucos takes. Observo muito as pessoas antes de as filmar e aproveito características que têm na vida real para enriquecer a ficção.

A sua filha é a protagonista. Foi uma escolha imediata? Como é dirigir uma filha tão jovem?

Não, de todo. Comecei a escrever o filme quando estava grávida da minha filha, por isso era algo que nem me passava pela cabeça. A personagem da Salomé foi durante anos uma adolescente, transformou- se numa criança já no final do processo. Procurei uma criança para o papel durante um ano e meio, sem saber que afinal ela estava aqui em casa. Não foi uma escolha fácil, é uma grande responsabilidade e tivemos que criar algumas regras para que ela separasse a mãe que vive com ela e a mãe do trabalho. Tínhamos uma coach que a orientava e que estava entre nós para que não fosse sempre eu a falar com ela. Correu muito bem.

Esta é a sua primeira longa-metragem. Sabia à partida que o filme teria este formato?

Percebi logo que tinha que ser uma longa-metragem. Antes de fazer cinema, fazia encenação no teatro. Foi esta história que me levou ao cinema de ficção. No entanto, e apesar de já ter a história, senti que não podia começar por fazer uma longa-metragem. Percebi que tinha de preparar o terreno, preparar-me a mim e aos atores… Enquanto estava a escrever a longa fiz as curtas como forma de preparação.

A emigração é uma temática recorrente nos seus filmes.

Sou filha de emigrantes. Abordar este tema ajuda-me a questionar a minha identidade e permite-me falar de uma realidade íntima e cultural. Gosto de dizer que ser emigrante é uma cultura, uma forma de ver o mundo. Há sempre obsessões que nos acompanham, vou com certeza continuar a contar histórias sobre este tema.

O filme esteve presente na Competição da Semana da Crítica do Festival de Cannes e foi selecionado como candidato português aos Óscares. Qual a importância da participação nestes eventos internacionais?

Quando fazemos filmes queremos que o público os veja e a participação nestes eventos permite-me ter acesso ao mundo e dar a conhecer determinada realidade lá fora. As pessoas da minha aldeia, que participaram no filme, ficam muito orgulhosas porque as paisagens, as tradições e até o modo de falarem, estão a ser partilhadas com pessoas do mundo inteiro. Claro que, de uma perspetiva mais individualista, a participação nestes eventos ajuda-me a avançar na carreira de cineasta, facilitando também o financiamento de outros filmes.

Há momentos mágicos e de arrebatamento, de um entusiamo tão raro que parecem mexer com cada célula do nosso corpo. Como homem do teatro, mas acima de tudo como ser humano atento e sensível, Miguel Seabra viveu um desses momentos singulares em agosto de 2020, no Monte Estoril, casa do Teatro Experimental de Cascais (TEC). Foi numa récita de Bruscamente no Verão Passado, peça de Tennessee Williams, e a causa do arrebatamento foi uma jovem atriz, na altura com apenas 20 anos, chamada Bárbara Branco.

“O espetáculo era bom, um grande texto bem encenado, com atores muito dirigidos, aliás muito bem dirigidos pelo Carlos Avillez, com uma Manuela Couto fantástica. Mas a Bárbara Branco deslumbrou-me com o seu nível de maturidade, com a modulação de voz, com o saber estar em palco, com um carisma impressionante para alguém tão jovem”, lembra o ator e encenador, sublinhando que, em tantos anos a ver teatro, poucas vezes uma interpretação teve o condão de o tocar assim.

O entusiasmo acabou partilhado com a amiga, e cúmplice de décadas, Marta Carreiras, e é ela que lança o desafio: “porque é que não fazes um espetáculo sobre todo esse deslumbramento?”

Num primeiro momento, Seabra não via ali matéria para tanto. Afinal, o que se passara foi algo “subjetivo, meramente pessoal”. Mas, a ideia acabou por entusiasmar a sua companheira na direção artística do Teatro Meridional, Natália Luiza, que sugere Ana Lázaro como a autora ideal para escrever o texto.

“Não conhecia pessoalmente a Ana Lázaro, mas sabia que trabalhava bem estes universos de cruzamento da ficção com a realidade, que tem uma escrita muito poética, e isso adequava-se ao projeto”, conta Seabra. No primeiro de seis encontros que tiveram a sós, o encenador falou-lhe da ideia inicial, “que se deve a Marta Carreiras”, e de como tudo aquilo se iria relacionar com elementos autobiográficos, nomeadamente memórias de família, recordações de juventude ou o episódio do acidente vascular cerebral que sofreu, há vários anos, antes de entrar em cena. “Alertei a Ana para a hipótese de não me reconhecer naquilo que ela iria escrever, e isso significaria abandonar o projeto. Afinal, eram coisas muito pessoais que iriam ser expostas, e eu nunca fizera nada assim.”

O casamento entre os episódios biográficos e a sensibilidade da escrita de Ana Lázaro acabou por se revelar perfeita, como se pode testemunhar pela beleza do texto deste Do Deslumbramento. À história pessoal de Seabra, Ana Lázaro juntou a de Bárbara Branco, e a tudo isto trechos de Bruscamente no Verão Passado. Estavam lançados os dados para se falar da vida, do teatro e da memória, ainda mais no ano em que o Teatro Meridional completou 30 anos.

No teatro da memória

“Dramaturgicamente, sentimos que a peça ganharia muito em ter três personagens”, explica Seabra, “e é quando ao “Miguel” e à “Bárbara”, que também é “Catharine” [a personagem que interpretava no Bruscamente no Verão Passado do TEC], juntámos uma personagem que personifica a memória, interpretada pelo Nuno Nunes. Ele está lá a preencher diálogos da peça do Tennesse Williams porque a memória é essencial ao teatro, tal como à vida.”

Neste entrelaçado de memórias da ficção e da realidade, ou do modo como a memória devolve aquilo que se viveu, o texto de Do Deslumbramento consegue a particularidade de ter “capacidade dramatúrgica para, se daqui a alguns anos alguém o quiser encenar, aquele ‘Miguel’ não tenha de ser necessariamente o Miguel Seabra.”

E voltando ao início, à exposição de episódios da história pessoal, mesmo que dissolvidos nos dispositivos teatrais, como é que o encenador, e também ator, se confronta em cena com o tanto do que ali existe de si mesmo? “Debati-me muito com o facto de falar de mim. É um texto escorregadio, e vou emocionar-me muitas vezes ao fazê-lo.”

Do Deslumbramento estreia a 26 de outubro no Teatro Meridional, permanecendo em cena até início de dezembro. Ao longo dos primeiros meses de 2023, o espetáculo circulará pelo país, estando já agendadas datas em Castelo Branco (7 de janeiro), Covilhã (18 de janeiro), Évora (28 e 29 de janeiro), Póvoa do Varzim (4 de fevereiro), Ourém (11 de fevereiro) e Pombal (4 de março).

paginations here