Ana Hatherly

Tisanas

A criação das Tisanas, iniciada em 1969, sempre foi considerada por Ana Hatherly (1929-2015) como um work in progress. Durante a sua vida, conheceram várias publicações, sendo um grande número de novos poemas acrescentados e redigidos ao longo dos anos. A estas pequenas narrativas, pertencentes à área do poema em prosa, Hatherly atribuiu o título de Tisanas porque considerava que eram infusões e não efusões. O termo infusões remete, como escreve Ana Marques Gastão no posfácio à presente edição, “para os quatro elementos que trespassam, de modo simbólico, a obra”, designando “um processo de imersão de folhas e raízes, sementes e plantas (terra) em água quente (fogo), que em contacto com o ar, gera vapor”. As narrativas, “muitas de tendência autobiográfica ou onírica, assentam numa forte erudição e no estudo de textos essenciais da cultura europeia e da sabedoria oriental nos domínios literário, filosófico, científico, artístico e espiritual. O estilo é de vanguarda (…) e fragmentário, e, não obstante partindo do real, sofre, por vezes, a influência da literatura e do cinema fantásticos, das ficções científica, do absurdo e do terror”. A recolha que agora se apresenta tem por base a última revista pela autora. Assírio e Alvim

Helder Macedo

Pretextos

O presente volume reúne crónicas e textos afins escritos de 2006 a 2023 e, com uma exceção, publicados no Jornal de Letras. Sobre estes magníficos Pretextos, escreve Helder Macedo, poeta, romancista, ensaísta e professor catedrático jubilado da Universidade de Londres, King’s College, onde foi titular da Cátedra Camões até 2004: “o título (…) desde logo sugere que ao falar de uma coisa estou a falar de outras”. A maioria são pretextos para falar de escritores e de pintores e partilhar os seus interesses: literatura, teatro, ópera ou política. A inteligência, a vasta cultura, os invejáveis dons de observação e análise, a fina ironia e a clareza da escrita de Helder Macedo convertem a leitura destes textos numa experiência profundamente enriquecedora. A residir há várias décadas na Inglaterra, primeiro como “um português exilado em Londres” e agora como “um português que mora em Londres”, vejamos o que diz o autor sobre essa condição: “Continuarei a ser até ao fim um escritor que só pode ser português. (…) Prefiro imaginar o Portugal que recordo e escrever sobre ele, seja o da semana passada quando lá estive seja o que já não há e que talvez conheça melhor por não estar em Portugal, por notar melhor as diferenças e as semelhanças quando lá vou. Foi também assim que percebi que não há tal coisa como a identidade nacional, que só há pessoas e circunstâncias. Mudadas as circunstâncias, as pessoas também mudam. Os portugueses ficaram o povo mais belo do mundo logo a seguir ao 25 de Abril. E olha agora, excepto alguns sobreviventes, excepto algumas mulheres mais persistentes.” Caminho

Maya Angelou

Reúnam-se em Meu Nome

Maya Angelou, figura fundamental da cultura afro-americana e dos direitos civis nos EUA, incentivada pelo seu amigo, o escritor James Baldwin, publicou o seu primeiro volume autobiográfico, Sei Porque Canta o Pássaro na Gaiola, em 1969. A obra constitui um dos mais impressionantes documentos humanos do século XX, sobre a experiência de uma mulher negra vítima de dupla discriminação, de género e de raça. É também um exemplo notável de capacidade de superação face à adversidade. Este segundo de seis volumes da sua extensa e brilhante autobiografia decorre no pós-guerra. Maya, entre a adolescência e a idade adulta, sofre sucessivos fracassos amorosos, gere um bordel que não tem capacidade de manter, regressa ao Arkansas da infância que é forçada a abandonar, vê frustrada uma carreira no exército e outra nos palcos como bailarina, acabando por se envolver no submundo de San Francisco, “caminhando à beira do abismo”. Porém, com uma “dignidade luminosa” (James Baldwin), recusa a paciente filosofia do Sul negro: “Vai com calma, tens um longo caminho pela frente e é sempre a descer”. A jovem mãe e mulher negra procura a coragem para provar ao mundo que, apesar das agressões da vida, “eu era igual ao meu orgulho e maior do que as minhas pretensões.” Antígona

A Mais Frágil da Moradas

Poemas à Memória de Eduardo Lourenço

Eduardo Lourenço foi um dos mais importantes pensadores portugueses dos últimos 100 anos. A sua reflexão e diálogo permanente com a poesia e com os poetas foi um dos eixos que marcaram fortemente a sua obra. Segundo Jorge Maximiano e Nuno Júdice, responsáveis pela organização e edição do presente tributo, “a criação poética foi para ele, na esteira dos grandes pensadores e poetas como Höderlin, não só a arte suprema como também um espaço de liberdade na linguagem, uma vez que na sua perspectiva ‘só a palavra poética é libertação do mundo’”. Este volume, que celebra o seu centenário de nascimento, reúne poemas de Luís de Camões, Antero de Quental, Fernando Pinto do Amaral, Hélia Correia, Jorge Reis-Sá, Luís Quintais, Nuno Júdice ou Tatiana Faia. Vários destes poemas são dedicados a Eduardo Lourenço, caso de Ensaio 1, de António Carlos Cortez, composto após a intervenção do grande pensador num congresso dedicado a Carlos de Oliveira: “(…) Falou da dimensão trágica do homem / da humanidade feita livro/ do livro feito poema e do sentido / que a vida da poesia pode ter / se o canto ondeando torna vivo / o confronto com a esfinge até doer”. Guerra & Paz

Ana María Shua

Deuses e Heróis da Mitologia Grega

“Nos desenhos animados, nos filmes de aventuras, nas estatuas e nos edifícios, os mitos gregos e romanos estão presentes e saúdam-nos (ou perseguem-nos) todos os dias”, escreve Ana María Shua. Por tal razão, a autora, nascida em 1951, em Buenos Aires, sentiu uma grande vontade de ler e estudar esses mitos para os voltar a contar “à maneira do século XXI”. Este livro é o resultado da sua paixão pela mitologia greco-romana, pelos seus heróis e deuses, “mas também pelos seus monstros, com as sua múltiplas cabeças, o seu bafo de fogo, os seus cabelos de serpente”. Figuras que considera “estranhas e maravilhosas”, mas simultaneamente “familiares e próximas”. A obra estrutura-se em quatro partes: Assim começou o Universo; Histórias de Heróis e Heroínas (que inclui as aventuras de Perseu, Herácles, Jasão e Teseu); A Guerra de Troia; Os Deuses do Olimpo. De uma forma acessível, mas cuidada, resume os grandes mitos da Antiguidade, fábulas exemplares essenciais para a compreensão dos grandes acontecimentos históricos e de muita da literatura e arte contemporâneas. A edição de Deuses e Heróis da Mitologia Grega surge enriquecida pelas ilustrações de João Moreno. Fábula

Manuel Carvalho Coutinho

A Biblioteca, uma segunda casa

“Quem não lê, não quer saber; quem não quer saber, quer errar”, escreveu Padre António Vieira, o “Imperador da Língua Portuguesa” como lhe chamou Fernando Pessoa. Mas como ler sem poder de compra ou sem a possibilidade de acesso direto aos livros? Em Portugal, 303 bibliotecas municipais, integradas numa rede nacional criada em 1987, procuram cumprir o desígnio estatal de promoção da leitura junto de todos, das crianças aos idosos, de forma aberta e inclusiva. Este livro, de autoria de Manuel Carvalho Coutinho, investigador do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, retrata 21 destas bibliotecas fora da cidade de Lisboa, no continente e nas ilhas. Procura reproduzir a experiência de observação do seu funcionamento quotidiano e os testemunhos de bibliotecários, técnicos e leitores. Ao longo das viagens que fez no âmbito desta obra, o autor concluiu que “uma boa Biblioteca nunca existe verdadeiramente, pois há sempre novos desafios no horizonte e mais trabalho para desenvolver. (…) é um projecto em constante movimento e crescimento, dito de sucessos e insucessos, trabalho e dedicação. (…) As bibliotecas são sobretudo espaços feitos para nós e que existem para nós. O conhecimento e a cultura que lá se encontra espera-nos.” Fundação Francisco Manuel dos Santos

Roberto Bolaño

Poesia Completa

“Neste país de latifundiários, a literatura é uma extravagância e saber ler não é nenhum mérito”. Desta forma se referiu ao Chile, seu país de origem, o escritor Roberto Bolaño (1953-2003) no romance Nocturno Chileno. Romancista e poeta, impôs-se como um dos mais importantes autores latino-americanos do nosso tempo. Prisioneiro político do regime de Pinochet, refugiou-se no final dos anos 70 em Barcelona. Bolaño cultivava a poesia como uma forma de arte superior: “A poesia é mais corajosa do que ninguém”, escreveu. Para ele, poesia e prosa não eram duas, mas muitas coisas sempre em movimento associando registos completamente diferentes: poemas escritos em prosa, histórias em verso e outros fragmentos que dificilmente se podem catalogar num ou noutro campo. Muitos dos seus poemas são profundamente autobiográficos, repletos de poetas e artistas famintos, errantes, solitários, magoados, mergulhados na noite, à beira da penúria. Como nos três versos de A ética, tão representativos do autor: “Estranho amoroso mundo: suicídios e assassinatos/ não existe dama magnética, Gaspar, mas Medo/ e a velocidade necessária daquele que não que sobreviver.” Quetzal

Miguel Almeida Fernandes

O Diplomata

Numa altura em que as guerras Rússia-Ucrânia e Israel-Palestina estão na ordem do dia, este romance de estreia do jornalista Miguel Almeida Fernandes (n. 1954) não podia ser mais atual, apesar do seu início remontar aos anos de 1960. Filho de uma família abastada, Diogo Meneses sempre ambicionou uma carreira diplomática, mas “debatia-se com uma grande contradição. Ser diplomata era ser funcionário público e servir um regime que detestava, colocava-lhe enormes problemas de consciência”. Com o 25 de Abril, a situação política em Portugal mudou e Diogo ingressa no Gabinete Estratégico do Ministério dos Negócios Estrangeiros, tendo acompanhado missões diplomáticas a países como a Jordânia, Moçambique, Hungria ou Rússia, onde vive intensamente o desmoronar do império soviético. A par da sua carreira, em muitos momentos marcada pelo perigo – Diogo chega mesmo a ser acusado de conspiração pelo KGB – e pelos habituais jogos de bastidores e trocas de favores entre países com interesses em comum, Meneses tenta manter uma relação amorosa com Helena, que conhece desde a faculdade, e que outrora sonhou ser professora, mas que atualmente é modelo em Roma. Quando os dois começam a falar em casamento e Helena pondera a carreira universitária, Diogo é nomeado embaixador e o futuro dos dois mantém-se incerto e em aberto. [Sara Simões] Casa das Letras

Há uma casa evidentemente burguesa e vários casais. O ambiente é de festa, mas depressa fica ensombrado pelo desenrolar de um jogo social (no caso, o das 20 questões). O álcool começa a incendiar os ânimos e o insulto ganha cada vez maior protagonismo. Sim, é Edward Albee puro e duro aquele que se encontra em A Senhora de Dubuque, peça estreada em 1980 na Broadway sem grande sucesso, mas que, nos últimos anos, tem merecido especial atenção, sobretudo no circuito off-Broadway e no West End londrino, destacando-se a produção dirigida por Anthony Page, em 2007, com Maggie Smith e Catherine McCormack.

Motivado pela vontade de voltar a trabalhar com Cucha Carvalheiro e Manuela Couto, atrizes com quem partilhou o palco durante vários anos na Comuna, Álvaro Correia descobriu em A Senhora de Dubuque “uma peça que parece ressoar de uma maneira mais forte, hoje, do que na época em que foi escrita”. E, atenção, Albee terá andado a escrevê-la “ao longo de uma década, desde finais dos anos 60 [do século XX], os anos da presidência de Nixon, passando entretanto pelo Watergate, que pôs em causa a confiança na democracia, e pelo fim da guerra do Vietname.”

O então presidente norte-americano Richard Nixon é mesmo uma espécie de assombração que perpassa toda a peça. Ele não só é referido ocasionalmente pelas personagens, como parece ser a presença oculta que propicia todo o clima de descrença e de tensão que se vive naquele microcosmos burguês do Connecticut, onde se desenrola a ação. “Julgo que toda a peça levanta a questão da perda da identidade – quem sou, como me defino -, funcionando como um espelho sobre os valores de uma América em decadência”, sublinha o encenador.

Como se não bastasse, e aqui fala-se de hoje, destes nossos dias, a misteriosa Elizabeth (Cucha Carvalheiro), “senhora de Dubuque”, é profética quando, lamentando o destino da América, “terra confusa” como diz, profere: “Um verdadeiro Nixon virá um dia (…)”.

Albee não chegou a ver a América de Trump, nem “este mundo de líderes fracos” em “tempos particularmente difíceis”, mas as suas obras pressentiram tudo isto. É a convicção de Álvaro Correia quando descortina neste “teatro de múltiplas camadas” um retrato do país mais poderoso do mundo – e “a maior democracia” – a partir da decadência das suas elites intelectuais. O declínio do Tio Sam através de “uma burguesia consumida pelo álcool, invariavelmente destrutiva e que se insulta sem piedade”. Como refere Correia, “esta peça é, a par de A Delicate Balance, aquela que em Albee nos oferece a melhor metáfora sobre o nosso declínio civilizacional.”

A melhor maneira de apresentar essa metáfora é através da morte, e A Senhora de Dubuque é uma peça sobre uma mulher a morrer, um marido que cuida e uma misteriosa personagem que surge, “quem sabe se do inferno”, para encaminhar a alma da mulher moribunda. Em volta, “instala-se o caos, a crueldade, a tensão permanente e a risibilidade.”

Estamos, portanto, numa casa de gente abastada, em meados dos anos 70 do século passado (a tradução de João Paulo Esteves da Silva, e consequentemente o espetáculo, mantêm o rigor do tempo). Jo (Manuela Couto) e Sam (Fernando Luís), os donos da casa, recebem dois casais de amigos: Fred (Renato Godinho) e a nova namorada, Carol (Benedita Pereira), e Edgar (Álvaro Correia) e Lucinda (Sandra Faleiro).

Com o avançar da noite, Jo começa a ridicularizar os convidados e o marido, e o final da festa emerge numa tensa animosidade entre os anfitriões e os convidados. Nessa altura, já se percebeu que Jo está gravemente doente, padecendo de um cancro terminal.

Quando todos se retiram, surgem na casa Elizabeth e o seu companheiro negro, Oscar (Alberto Magassela). Com Jo a repousar no quarto, Sam surpreende-se com aquela inesperada presença e interpela-os sobre o porquê de ali estarem. Elizabeth anuncia ser a mãe de Jo, mas Sam sabe muito bem que a também anunciada “senhora de Dubuque” não o é. Ela é um “anjo da morte, inspirada na figura de Hécate, deusa grega a quem se atribuiu ser senhora das encruzilhadas. E está ali para encaminhar Jo para a morte.”

Com cenografia e figurinos de Nuno Carinhas e desenho de luz de Manuel Abrantes, A Senhora de Dubuque estreia a 29 de fevereiro na Sala Carmen Dolores do Teatro da Trindade INATEL.

A ideia desta exposição, produzida em parceria com a família do artista, “é homenagear SAM (1924-1993), um autor que foi muito importante e muito conhecido nas décadas de 1970, 80 e inícios dos anos 90, mas que, depois, foi completamente esquecido, até pela internet, que é uma coisa muito estranha hoje em dia”, revela Tiago Guerreiro, comissário da mostra.

Dividida em duas partes – a primeira fica patente até dia 24 de março e a segunda de 26 de março a 19 de maio – a exposição permite apreciar o humor que transborda da obra de SAM, humor esse muitas vezes subtil, outras absurdo, muitas vezes social e outras até existencial.

Na primeira parte, a mostra reúne cerca de 40 cartoons reimpressos, feitos entre 1973 e 1992, e publicados em diferentes periódicos ou álbuns, que abordam temas como o pré e o pós-25 de Abril, problemas sociais, jogos de palavras e personagens marcantes da sua obra, bem como algumas estatuetas com representações de Margueritte e do Guarda Ricardo, personagem que nasce em 1971 no Notícias da Amadora. Ali, também se podem ver quatro Filmezinhos do Sam, uma série de pequenos filmes concebidos pelo artista que passaram em horário nobre no Canal 1 da RTP no final da década de 80.

“Na segunda parte da exposição, vão substituir-se todos os prints e livros por cerca de 40 desenhos originais, e estes Filmezinhos por outros filmes – alguns deles inéditos -, que integram a coleção particular do artista, e que, neste momento, pertence à família do SAM”, avança Tiago Guerreiro.

Mas, o humor e sátira de SAM não se ficaram pelos cartoons e desenhos. Eles também encontraram expressão nas artes plásticas, através da criação de objetos absurdos, tais como funis, cadeiras, torneiras ou enxadas que se metamorfoseiam e ganham novos significados.

Recorde-se que, pensando nas décadas cinzentas do Estado Novo, o historiador José-Augusto França considerou que SAM introduziu “uma dimensão nova na arte portuguesa [nos anos 70]: o Humor”. Já o realizador António-Pedro Vasconcelos disse outrora que, falar de humor nos anos 70 do século XX, “era falar de Herman, de Miguel Esteves Cardoso e de SAM”.

Falecido em 1993, o artista deixou um legado de seis mil cartoons (uma vasta coleção já que publicava quase semanalmente em jornais como o Expresso, Diário de Notícias, A Capital, Público e Jornal Novo), um milhar de objetos artísticos e dezenas de livros.

Afinal, ainda há canções de amor como havia antigamente, ao contrário do que cantava Rui Veloso num tema de grande sucesso de 1995. E, para o provar, o Festival Montepio Às Vezes o Amor propõe-se celebrar o Dia dos Namorados com concertos que prometem espalhar o amor por 15 cidades, entre os dias 14 e 17 de fevereiro.

No ano passado, o festival apresentou, pela primeira vez, um conceito único, As Canções de Amor. Foi Jorge Palma o músico e compositor que aceitou o desafio de cantar as músicas de amor que marcaram a sua vida. Em 2024, será, precisamente, Rui Veloso a pensar num alinhamento único para o espetáculo que sobe ao palco do Sagres Campo Pequeno a 17 de fevereiro.

“Estou a preparar um repertório um pouco diferente. Vou cantar algumas das canções que costumo cantar, mas focar o alinhamento em canções ligadas ao amor e ao desamor. Porque, afinal, o que seria um sem o outro”, avança o artista. Para este concerto, o músico contará com uma convidada especial: “A Maro, de quem gosto muito, vai subir ao palco comigo. Ainda não escolhemos o que vamos cantar, mas, provavelmente, cantaremos uma canção dela e duas minhas.”

Para Luís Pardelha, da Produtores Associados, a principal ambição do evento é “construir um festival que consiga ir a mais sítios e ser realmente nacional, ir a cidades que nunca fomos e continuar a encher salas por lá”. “Esta descentralização é, também, uma forma de serviço público, de levar a cultura a cidades que, muitas vezes, ficam fora do programa ou das agendas de alguns artistas”, acrescenta.

Ana Bacalhau, Buba Espinho, Carolina de Deus e Ivandro estreiam-se nesta 10.ª edição, com concertos em Castelo Branco (dia 14), Lagoa (dias 14 e 15), Leiria (dia 14) e Braga (dia 14), respetivamente. Ainda no Dia dos Namorados, David Fonseca atua em Sintra, os GNR em Santa Maria da Feira, Jorge Palma em Aveiro, The Gift em Setúbal e Rui Veloso no Porto. A 16 de fevereiro, João Pedro Pais vai a Vila do Conde e, a 17, Gisela João e Justin Stanton apresentam-se nas Caldas da Rainha, os GNR sobem ao palco em Amarante, Jorge Palma no Peso da Régua, Raquel Tavares em Torras Novas e João Pedro Pais volta a tocar em Vila do Conde.

“Tenho nove anos. Até agora, tenho sido um menino-modelo”, lamenta o pequeno Victor, criança “terrivelmente inteligente” que, nas palavras do encenador João Pedro Mamede, está prestes a insurgir-se contra “o conformismo da sociedade que o rodeia”. O filho dos Paumelle, casal pequeno-burguês do início do século XX (a peça situa-se na noite precisa do dia 12 de setembro de 1909, em Paris), toma a decisão de se tornar um “homenzinho” e com isso cumprir o seu desejo insaciável de liberdade.

Para isso, Victor decide expor os alicerces corrompidos em que assenta o seu meio social, a partir dos pecados domésticos. Durante o jantar de aniversário, denuncia o pai adúltero e a comiseração materna, os falsos heroísmos e uma certa cultura de salão baseada em aparências. E ainda estabelece com Ester, a criança “amiga”, uma perversa e libidinosa relação.

A decisão de “matar a infância” significa o confronto de Victor, à procura de se emancipar em todas as dimensões humanas (incluindo a sexual), com o mundo conformista dos adultos. O conflito acaba por traduzir-se, contudo, na imersão num universo delirante e completamente inesperado.

Exercício surrealista, peça precursora do teatro do absurdo, Victor ou as crianças no poder tem a assustadora aparência de uma comédia, mas depressa se percebe que as tensões entre as personagens conduzem à tragédia. Adultério, hipocrisia, covardia, incesto, mentiras ocultadas por detrás dos mais nobres ideais são os ingredientes colocados pelo autor numa panela de pressão prestes a explodir. E, efetivamente, isso acaba por acontecer, mas com o perturbador prazer da transgressão que o autor cozinha numa agridoce perversidade.

Aquela que é a mais conhecida peça de Roger Vitrac (1899-1952), nome incontornável do movimento Dada e do surrealismo francês, chegou pela primeira vez aos palcos em 1928, dirigida por Antonin Artaud no Teatro Alfred Jarry, que ambos fundaram. Escrita entre os mais graves conflitos bélicos do século passado, a peça tem, precisamente, esse “eco da guerra”, que interessou a João Pedro Mamede quando decidiu escolher uma peça para assinalar a primeira década de percurso de Os Possessos, a companhia que fundou, em 2013, com Catarina Rôlo Salgueiro e Nuno Gonçalo Rodrigues.

Para além disso, Victor ou as crianças no poder tem “a melancolia” que faz com que se possa descortinar “o recorte necessário relativo à nossa contemporaneidade”, sublinha Mamede. Aqui, perante todo este absurdo, está o espelho de uma certa alienação e futilidade, reconhecível nestes tempos em que vivemos, “não entre guerras como o de Vitrac, mas no meio delas.”

Em coprodução com os Artistas Unidos, Victor ou as crianças no poder conta com interpretações de Henrique Gil, André Pardal, Ana Amaral, Catarina Rôlo Salgueiro, Isabel Costa, Rafael Gomes, Mia Tomé, Inês Reis, Leonardo Garibaldi, Leonor Buescu e a participação especial de António Simão. Em cena no Teatro da Politécnica até 24 de fevereiro.

O projeto deste filme nasceu consigo ou juntou-se ao mesmo num momento posterior?

Há cerca de 15 anos que o Paulo Branco procurava convencer-me a fazermos um filme juntos e, como sempre tive uma boa relação com ele, achava que isso poderia estragar a nossa relação. Mais valia continuarmos a jantar e a ver filmes juntos e a conversar. Porém, a dada altura, ele traz-me este projeto específico. Respondi-lhe que o filme de um ponto de vista britânico me interessaria pouco, mas falei-lhe de um amigo, o Eduardo Brito, que lhe poderia apresentar, e que poderia trazer essa outra perspetiva de que sentia falta. O Brito é aficionado do universo do Sherlock Holmes, e tinha um conhecimento mais profundo dessa época do que eu na altura. Período que acabou por ser historiado pelo William Michael Rossetti, o autonomeado biógrafo dos pré-Rafaelitas. Só a visão dele tem prevalecido até hoje.

Que fontes serviram de referência para a construção da narrativa?

Há um livro muito interessante, que conseguimos comprar através da Internet, da autoria da filha do William Michael Rosetti, que discorda da visão do pai e conta histórias de um Charles Augustus Howell, amigo da família com o qual o pai tinha sido injusto. Daí passámos a analisar algo que me fascina pessoalmente: a correspondência entre todas estas personagens, que se encontra em livros diferentes. Depois, é claro, que sobre os pré-Rafaelitas existem muitos títulos publicados.

O filme é inteiramente dominado pela figura de Charles Howell (Albano Jerónimo). Procurou mostrá-lo mais como herói ou como vilão?

O meu grande objetivo com o filme é que os espectadores cheguem ao fim a discordar do título. Todos temos esses dois lados, de herói e vilão. As situações que filmámos, supostamente, existiram todas. Os negócios cruzados, a falsificação dos quadros pela Rosa Corder, ou o seu encontro com Felice Orsini, que terá de fugir após o atentado a Napoleão III, são factos. O Howell acaba por estar ligado a vários movimentos, e os acontecimentos da sua vida foram referidos pelo jornal jacobino da época.

O modo como Howell se apropria da arte de outros e lhes fornece o láudano, parece fazer dele uma figura vampiresca que rouba a vida das suas vítimas. Concorda com esta leitura?

Não concordo. Vejo-o como o amigo facilitador. Não instiga os outros a consumirem láudano. E ele próprio, que se saiba, nunca consumiu. É aquele que garante que tudo o que os seus amigos precisam, ele vai resolver. Há sempre nele o desejo de ser aceite e a vontade de agradar. Foi o que achei importante de ir deixando no filme. O comportamento dele é o de um anglo-português que se liga ao lado ítalo-inglês de Dante Gabriel Rossetti, de quem se torna amigo, também porque a nossa cultura consegue facilmente encontrar num italiano um par em qualquer ambiente.

Que elementos do cinema, da literatura e da pintura o inspiraram na criação da atmosfera de O Pior Homem de Londres?

A ideia foi que visualmente o filme partisse de quadros, uns mais facilmente reconhecíveis porque estão no filme. E necessariamente a luz e a cor que se ligam também aos pré-Rafaelitas. Também a questão do detalhe exterior, de filmarmos à hora em que pintavam. E, depois, ir desmontando. Uma série de cenas começam num quadro, facilmente identificável, e depois o filme continua. A ideia de dividir as cenas em poucos planos, optar por ter movimentos de câmara em detrimento de uma linguagem cinematográfica mais clássica, era para ter alguma fluidez e começar num quadro e terminar noutro sem que fosse muito forçado. O ponto de encontro nas minhas discussões com o Paulo Branco acerca deste filme foi o cinema de Raúl Ruiz. Até na utilização do Christian Vadim e do Jean-François Balmer que, para mim, são atores do Ruiz.

O seu filme não aprofunda o trabalho artístico dos elementos da irmandade dos pré-Rafaelitas. Essa opção foi assumida desde o início do projeto?

Sim, porque a questão dos pré-Rafaelitas tem para mim a ver com um contexto. O que me agrada neles é, essencialmente, a forma tribal como decidiram romper com o status quo. Cada um tem a sua função, mas em conjunto são capazes de criar algo que rompe, porque não deixa de ser um mistério ainda hoje a razão por que [o crítico de arte] John Ruskin decide apoiá-los daquela forma. Essa influência foi fundamental para a validação desse movimento artístico, mas deixámos isso para trás para nos concentrarmos na importância da personagem do Howell.

Quais foram os maiores obstáculos à produção de um filme cuja ação tem lugar em Londres na segunda metade do séc. XIX, e que não foi rodado na capital britânica?

Dir-lhe-ia para já que o que íamos fazer de exteriores também não seria em Londres. Era na Holanda, na verdade. Também vivíamos um período pandémico difícil de gerir, o filme foi adiado várias vezes até que fosse possível filmar, e o que decidi fazer foi filmá-lo perto. Num sítio em que pudesse controlar as coisas de alguma forma. O filme foi rodado integralmente em Portugal. Aquilo que interessante nesse processo foi descobrir que existem comunidades de ingleses, maioritariamente no Porto, onde o cemitério é inglês, o padre da igreja nem português fala, e as pessoas que nos abriam a porta, umas falavam português e outras não. É todo um submundo de upper class, das famílias do Vinho do Porto que mantêm costumes seculares. Fomos tendo algum acesso a palacetes ingleses e a casas vitorianas que existem em Portugal. Mas depois todo o papel de parede foi desenhado de propósito para o filme. O trabalho de guarda-roupa e de cenografia foi substancial e muito sério.

Já teve oportunidade de mostrar O Pior Homem de Londres a um historiador deste período? Preocupa-o o grau de verossimilhança que existe no filme?

Ainda não pensei nisso, mas irá inevitavelmente acontecer. O princípio da verosimilhança do filme está sempre salvaguardado: pela pesquisa que foi feita e pela forma como trabalhámos.

Considera-se acima de tudo um produtor que também realiza, ou antes um realizador que também produz?

Apesar de dedicar grande parte do meu tempo a produzir, sou um realizador que sentiu necessidade de produzir. Para viabilizar os meus próprios projetos e os de amigos, que é essencialmente o que produzo.

O que nos pode revelar sobre os seus trabalhos futuros, em concreto o filme que parte dos arquivos de William S. Burroughs e que será coproduzido por Jim Jarmusch?

O Jarmusch não é produtor, embora apareça várias vezes no filme. Ele era muito amigo do Howard Brookner, o realizador dos arquivos, que morreu de SIDA no início dos anos 1980. Eram da mesma turma na NYU, e o Jarmusch é o técnico de som de todo aquele arquivo. Esse projeto surge de um convite para eu fazer esse documentário pela produtora, a Paula Vaccaro da Pinball London, que foi quem coescreveu e coproduziu o Listen da Ana Rocha de Sousa. Aceitei o convite, mas disse que devia corealizar com o Aaron Brookner [sobrinho de Howard Brookner e marido de Paula Vaccaro], havendo assim um ponto de vista externo e um ponto de vista interno sobre o mesmo. Há um nova-iorquino dentro do processo e há um tipo de Guimarães fascinado com o processo. O filme chamar-se-á Cross Wounded Galaxies, que é uma expressão de Burroughs, como muitas que ele inventou.

O prémio Capital Europeia da Inovação, atribuído à cidade no final de 2023, vem legitimar esta pretensão. Traz também um milhão de euros que a Unicorn Factory (Fábrica de Unicórnios) pretende investir em projetos que coloquem a tecnologia ao serviço da inovação social e do combate à exclusão. Neste sector que quer mudar a cidade nem tudo é acessível, mas há lugar para todos. Damos a conhecer quatro espaços onde as ideias nascem e ganham forma.

HUB CRIATIVO DO BEATO

Rua da Manutenção, 71

hubcriativobeato.com

É uma das principais moradas da inovação em Lisboa e esse é, precisamente, o principal critério de seleção das empresas e projetos que aqui se instalam. Ocupando a área fabril da Antiga Manutenção Militar, o Hub Criativo do Beato será, quando totalmente reabilitado, um dos maiores espaços do seu género na Europa, com capacidade para 3000 postos de trabalho. Dos 18 edifícios do complexo, cinco estão recuperados e 15 estão contratualizados, diz-nos o gestor do projeto, José Mota Leal.

Aqui funcionam os escritórios da Web Summit e da Unicorn Factory estrutura que, em apenas dois anos, atraiu 54 novos centros tecnológicos para Lisboa, vindos de 23 países. Operam-se negócios de grandes multinacionais como a Sixt, desenvolvem-se tecnologias de informação (Claranet), alia-se a arte à tecnologia (Interactive TechnoIogies Institute) e transformam-se bactérias em proteína (Microharvest). A presença de serviços faz-se notar, para já, com a Praça, uma área de restauração e mercado onde os produtos nacionais têm exclusividade.

Para breve estão previstas a abertura de um museu, a instalar na antiga Fábrica de Moagem e de um espaço de coliving.

CIM – CENTRO DE INOVAÇÃO DA MOURARIA

Travessa dos Lagares, 1

facebook.com/mourariacreativehub

Foi a primeira incubadora municipal a apoiar projetos e ideias de negócio nas áreas das indústrias culturais e criativas, como o design, media, moda, música, azulejaria, joalharia, entre outras. Além de disponibilizar postos de trabalho totalmente equipados, formação e consultoria à medida, ou uma ampla rede de mentores, o CIM presta ainda apoio aos serviços de incubação ao nível da gestão, marketing, assessoria jurídica, desenvolvimento de produtos e serviços e financiamento.

De momento, o centro tem 13 projetos em desenvolvimento, sobretudo nas áreas de design de moda, design de comunicação, design para sustentabilidade, design de produto ou têxtil, que ali chegam “através de calls ou de candidaturas abertas ao longo do ano”, diz Rosário Pedrosa, coordenadora do equipamento. “Depois de feita a seleção, os projetos são incubados pelo período máximo de quatro anos, durante os quais cada projeto pode ter até quatro postos de trabalho”, acrescenta.

“O nosso principal foco é o trabalho para os residentes, com workshops, masterclasses, open days, speed datings, etc, mas também trabalhamos para os criativos em geral, assim como para a comunidade”, sublinha Rosário Pedrosa.

FABLAB LISBOA

Rua Maria da Fonte, 4 – Mercado do Forno do Tijolo

fablablisboa.pt

“Um FabLab é um sítio onde se pode fazer quase tudo. E o seu grande objetivo é a capacitação. Sempre foi e sempre será”. É André Martins, coordenador do espaço, quem o garante. “Fazemos essa capacitação através da democratização do acesso a ferramentas, nomeadamente a ferramentas de fabricação digital e prototipagem”, avança. Ali, pode fazer-se mesmo quase tudo, já que o intuito primordial deste laboratório-oficina é transformar ideias em realidade.

Aberto desde 2013, funciona no Mercado do Forno do Tijolo e disponibiliza equipamento industrial, acessível e seguro, como fresadoras de pequeno e grande porte, máquinas de corte a laser e de corte de vinil, impressora 3D, uma bancada de eletrónica, computadores e respetivas ferramentas de programação informática suportadas por software CAD e CAM.

Estando acessível ao cidadão comum, mediante marcação, o FabLab promove open days às segundas e terças-feiras, onde a utilização das máquinas é livre e gratuita, sempre sob o olhar atento da equipa responsável. Este espaço de partilha de conhecimentos e experiências quer-se, segundo André Martins, “cada vez mais um laboratório que tenha um impacto na cidade”.

BIOLAB LISBOA

Rua Maria da Fonte, 4 – Mercado do Forno do Tijolo

biolablisboa.pt

Nasceu em 2022 como um spin-off do FabLab e com a sustentabilidade no seu ADN. É um laboratório de investigação, experimentação e prototipagem, cujo funcionamento é assegurado, em parceria, pela Câmara Municipal de Lisboa e pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Aberto a todos os cidadãos, privilegia ideias e projetos que tragam mais valias para a cidade, como nos diz Rafael Calado, o coordenador deste espaço.

O acesso ao laboratório é feito por convite, por candidatura espontânea ou nos open days que acontecem todas as quintas-feiras. Não é preciso ser cientista ou ter conhecimentos de ciência, como refere Calado, lembrando o caso de uma frequentadora do Repair Café que pediu ajuda para criar embalagens para sabonetes a partir de cascas de amêndoa. No entanto, são muitos os investigadores de várias áreas de conhecimento, que procuram o BioLab para desenvolver os seus projetos.

Atualmente, e por proposta da equipa que dirige este espaço, um grupo de designers faz experiências com algas em protótipos de objetos utilitários. O laboratório tem 3 níveis de segurança biológica e uma carta de ética que define os limites daquilo que aqui pode e não pode ser feito.

[* reportagem em parceria com Ana Rita Vaz]

Glossário

Ecossistema de Inovação – Sistema constituído por vários elementos – organismos públicos, universidades, hubs de inovação, incubadoras, parques tecnológicos – que criam um ambiente propício ao aparecimento de novas ideias, talentos e negócios.

Hub – Polo onde se promove a interação entre diferentes agentes de inovação para partilha de experiências, cocriação e fortalecimento de uma área de negócio.

Coliving – Espaços habitacionais destinados a pessoas ou grupos com afinidades de interesses. Normalmente não habitações permanentes.

Cowork – Espaços de trabalho partilhados que fomentam a partilha de informação e experiências.

Incubadora – Organismos públicos ou privados que disponibilizam apoio estruturado e personalizado a start-ups num estágio inicial.

Spin-off – Empresa ou estrutura criada a partir de uma outra organização já existente que a apoia no seu desenvolvimento.

Start Up – Empresa emergente, normalmente do segmento tecnológico, que aposta em ideias inovadoras.

Unicórnio – Empresa tecnológica que atinge o valor de mil milhões de dólares sem estar cotada na Bolsa.

Nikos Kazantzakis

A Última Tentação

O grande escritor grego Nikos Kazantzakis (1883-1957) considerava a sequela moderna da Odisseia de Homero, epopeia de 33.333 versos, como a sua mais importante obra. No estrangeiro, porém, foram dois romances que lhe trouxeram a notoriedade: Vida e Andanças de Alexis Zorbás (Edições 70) e A Última Tentação, ora reeditado. Escreve o autor: “Este livro não é uma biografia, é a confissão do homem que luta”. E descreve esse conflito como “a luta incessante e impiedosa entre o espírito e a carne”. Kazantzakis dá-nos um Cristo atormentado pela dúvida, o medo e o desejo, dividido entre os anseios de uma existência normal, com os prazeres da vida familiar e da relação conjugal, e o chamamento divino que o conduz à via do sofrimento e da renúncia. Jovem carpinteiro, é odiado na sua aldeia por construir as cruzes com que os romanos crucificam os judeus rebeldes ao seu domínio. Só, parte para o deserto procurando iludir um destino inescapável. Esta obra profunda e notável valeu ao autor a excomunhão da Igreja Ortodoxa Grega e foi inscrita no Index da Igreja Católica. Aquando da sua morte, foi sepultado na muralha de Heraklion (na ilha de Creta, onde nasceu), pois a Igreja Ortodoxa não autorizou o seu enterro num cemitério. Lê-se no seu epitáfio: “Nada espero, nada temo. Sou livre.” Edições 70

João de Melo

Longos Versos Longos

“Sou dado às prosas, não às musas”, confessa o escritor João de Melo. Todavia, Longos Versos Longos assinala o regresso de João de Melo à poesia, quatro décadas após a publicação do seu primeiro e, até agora, único livro de poemas: Navegação da Terra (1980). A coletânea, dividida em cinco partes, reúne poemas de exaltação do tempo e da vida, derivas sobre a angústia e a metafísica, um roteiro sentimental de viagens e uma inevitável revisitação apaixonada das tão amadas ilhas dos Açores (“A ilha mãe com a amada / se confunde / carregada de incenso e louro”). Estamos perante uma “poética meditada sobre a escrita e a literatura, a efemeridade do ser, a espiritualidade da fé e a perda de Deus”. No final, as “Últimas Elegias” apresentam alguns poemas trágicos sobre o quotidiano coletivo, um deles em prosa, Poema às Portas de Bagdade, que reporta os horrores constantes das guerras. Num belo soneto sobre a própria “arte poética” (Soneto Absinto) lê-se: “Frustrou-se em mim o poeta, a voz que desdenha / a grosso o canto e bebe o verso com seu absinto. / Restam-me a areia, o cio, a raiz da criação islenha. / E cantar o fogo em brasa, mesmo se já extinto”. Dom Quixote

Ernest Hemingway

Fiesta – O Sol Nasce Sempre

“Toda a minha vida olhei para as palavras como se as estivesse a ver pela primeira vez”. Ernest Hemingway (1899/1961), alterou, provavelmente, mais do que qualquer outro romancista do século XX a forma como os escritores usam as palavras. Profundamente imitada, a sua prosa permanece, no entanto, inconfundível. Assenta numa escrita substantiva, económica e concisa, de aparente simplicidade mas de grande subtileza experimental, dotada de uma musicalidade poética de ritmos percutidos, apta a captar os diversos cambiantes da linguagem coloquial. A sua obra, longa autobiografia ficcionada, pontuada por descrições de extraordinário poder evocativo e encantatório, reflete de modo heroico a experiência íntima da derrota, da fugacidade da felicidade e da certeza da morte. O romance Fiesta – O Sol Nasce Sempre, uma das obras-primas do autor, narra a história de um americano, emasculado na I Guerra Mundial, que vive em Paris com um grupo internacional de expatriados. Um grupo exuberante, mas sem objetivos, arrancado ao sentido normal da vida pela experiência traumática da guerra. Foi este, justamente, o livro que tornou famosa a “geração perdida”, termo cunhado por Gertrude Stein em conversa com Hemingway. A obra evolui sem aparente finalidade num movimento circular que evoca o perpétuo nascimento do sol referido no título, numa citação de Eclesiastes. Livros do Brasil

Marguerite Duras

Hiroshima, Meu Amor

A vida e obra de Marguerite Duras (1914-1996) estão intimamente ligadas aos principais eventos do século XX: a dissolução do colonialismo, o genocídio nazi, a criação do Bloco de Leste, a revolução sexual e a predominância do cinema. O desejo ocupa o centro da sua reflexão sobre o fracasso das relações pessoais e políticas, primeiro na literatura, depois no cinema que mais tarde abraçou. Hiroshima, Meu Amor, filme realizado por Alain Resnais com um argumento muito literário de Marguerite Duras (que agora se publica) abalou, em 1959, todas as regras estéticas que regiam o cinema. A obra cruza a aventura passional entre uma jovem francesa e um arquiteto japonês com um intenso requisitório antinuclear. Hiroshima, coberta por cinzas e “pela morte atómica”, é “o terreno comum onde os dados universais do erotismo, do amor e da infelicidade” reúnem estes dois seres. Os amantes verbalizam a sua paixão física com uma audácia inusitada: “Como havia eu de imaginar que eras feito à medida do meu próprio corpo? (…) Devora-me. Devora-me até à fealdade.” Concebido como um amplo poema lírico, nos antípodas do realismo habitual, constituído por complexas memórias e justaposições, elíptico e não linear, o filme veio reclamar um novo espectador de cinema. Quetzal

Honoré de Balzac

Eugénie Grandet

Honoré de Balzac (1799/1850) concebeu uma obra monumental com perto de uma centena de volumes. A sua quase totalidade forma um conjunto a que deu o título de A Comédia Humana, através do qual cria um extraordinário retrato da sociedade francesa da primeira metade do séc. XIX. Visionário poderoso, dotado de uma imaginação e sentido de observação invulgares, debruça-se sobre as problemáticas da paixão e da tomada do poder pela burguesia endinheirada. Eugénie Grandet foi escrito em 1833 como parte do colossal projeto A Comédia Humana e é considerado a obra fundadora do romance balzaquiano. Eugénie vive com os pais em Saumur, nas margens do rio Loire, filha de um vinhateiro rico e avarento. A mão da jovem é disputada pelas famílias mais importantes da região, mas ela apaixona-se pelo seu elegante, indolente e arruinado primo. O livro narra a história de um amor não correspondido no seio de uma sociedade materialista. Brilhante descrição de costumes, protagonistas e espaços da vida provinciana, promove uma profunda reflexão sobre a futilidade pequeno-burguesa, o poder que o dinheiro exerce sobre a vida e o caráter das pessoas, a frustração amorosa e a natureza humana. Relógio D’Água

Simon Schama

Corpos Estranhos – Pandemias, vacinas e a saúde das nações

Corpos Estranhos recorda os negros tempos em que a varíola atacou Londres, a cólera atingiu Paris e a peste chegou à Índia nos séculos XVIII e XIX. Lembra, igualmente, que história das pandemias é frequente a atribuição de culpas pelos novos focos de infeção aos “outros estranhos”. No período vitoriano a cólera era designada como “perigo amarelo”; Donald Trump referiu-se ao coronavirus como “Kung-Flu” ou “virús chinês”. Um dos grupos historicamente mais afetados por tais calunias foram os judeus. Desde o seculo XIV, entre muitos outros casos, que se viram responsabilizados pela peste negra. Talvez, por esse facto, se tenham dedicado ao estudo da microbiologia e da vacinologia. Sir Simon Schama, nascido em Londres em 1945, professor universitário de História da Arte e de História na Universidade de Columbia, em Nova Iorque, dedica a sua atenção a dois deles: Élie Metchnikoff, pioneiro do estudo da imunologia, e ao seu pupilo Waldemar Haffkine, um revoltado estudante judeu de Odessa que se tornou microbiólogo no Instituto Pasteur. Louvado em Inglaterra como “o salvador da humanidade” por ter vacinado milhões de pessoas contra a cólera e a peste bubónica na Índia britânica, apesar de menosprezado pelas autoridades médicas do Raj. Corpos Estranhos, cruza as fronteiras entre Este e Oeste, Ásia e Europa, os mundos de ricos e pobres, da política e da ciência. O livro reafirma a crença do autor na inseparabilidade dos seres humanos, afirmando que, ao enfrentarmos juntos os desafios do nosso tempo, “não há estranhos, mas apenas familiares.” Temas e Debates

Joseph Roth

Hotel Savoy

Joseph Roth (1894-1939) nasceu em Brody, cidade dominada pela cultura judaica no extremo do Império Austro-Húngaro (atual Ucrânia). Em 1920 dedica-se ao jornalismo em Berlim e torna-se num dos grandes cronistas da República de Weimar. Assiste à crise da velha capital prussiana e ao advento do nazismo, manifestando na sua obra de ficção uma crescente nostalgia pela vida e valores do antigo Império Austríaco. Um tema torna-se recorrente na sua obra a partir dos anos 20: as personagens são sobreviventes, soldados como ele que regressam da I Grande Mundial para se confrontarem com o facto de que já não existe lugar para voltar. Personagens imbuídos de um profundo sentido de desenraizamento. Hotel Savoy não é exceção: um jovem judeu vienense, prisioneiro de guerra num campo siberiano, regressa a casa no fim da guerra. No caminho, numa das paragens, fica hospedado no Hotel Savoy, microcosmos do mundo: “nos andares de baixo moram, em quartos amplos e bonitos, os ricos (…) e nos andares de cima os pobres diabos que não tem dinheiro para pagar os quartos”. É a partir de um andar de cima, que o protagonista assiste ao caos, à desigualdade social e ruína económica que a I Guerra Mundial provocou e ao desfecho apocalíptico que se avizinha. Dom Quixote

São artistas que permanecem sob as luzes da ribalta há décadas. Alguns nunca pararam de produzir; outros regressaram recentemente aos palcos. Em comum têm o facto de continuarem a inspirar gerações. Aqui, recordamos a boa música que se fez no passado, mas tendo os olhos postos no futuro.

Ala dos Namorados

Loucos de Lisboa, Solta-se o beijo, A história do Zé Passarinho ou Fim do mundo são alguns dos temas mais célebres da Ala dos Namorados. Formada em 1992 por João Monge e João Gil – a quem mais tarde se juntaram Manuel Paulo e Nuno Guerreiro -, a banda veio “romper as normas estabelecidas de alguma música cinzenta, formal e séria que se fazia na altura”. Quem o afirma é João Gil, que regressou recentemente ao grupo depois de, em 2006, ter decidido “explorar outros caminhos. Não escondo que sempre desejei voltar à Ala, essa porta nunca se fechou”. Durante esse tempo, o músico sentiu que o público o continuava a identificar como parte da banda, ”o que me dava uma certa paz”, confessa.

A Ala dos Namorados conta com oito álbuns de originais, a que se junta o mais recente Brilhará: “um disco de reencontro com a velha Ala, mas que inclui novas ideias. Está muito menos pop e mais parecida com os velhos tempos”, diz Gil. Brilhará conta com “grandes poemas de Mia Couto, José Eduardo Agualusa, Zeca Baleiro, Fernando Pessoa, Maria do Rosário Pedreira e ainda uma composição minha”. Para Nuno Guerreiro, este “é um disco charmoso. A Ala de hoje tem um brilho diferente através desta nova sonoridade”, constata.

Com João Gil e Nuno Guerreiro ao leme, a Ala dos Namorados conta com Rúben Alves no piano, Alexandre Frazão na bateria, Nelson Cascais no contrabaixo e Luís Cunha no trompete.

Delfins

Delfins

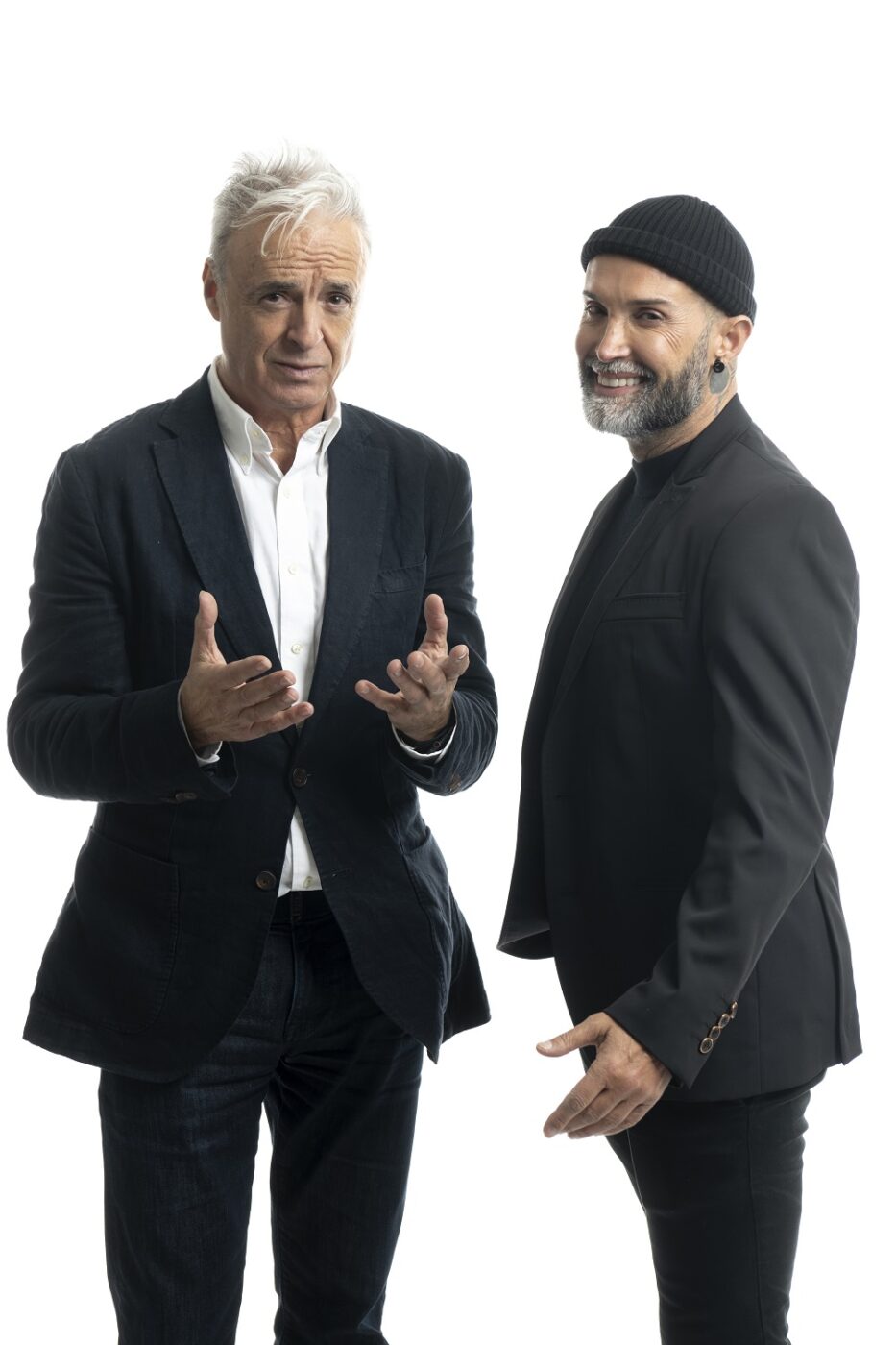

Qualquer semelhança entre a foto que aqui vê e a capa do disco Saber A Mar não é pura coincidência. Estávamos em 1996 e os Delfins lançavam o seu sexto álbum de originais. Nesse ano, já a banda vivia uma onda de sucesso: “de repente, as pessoas descobriram as nossas canções, que já tinham saído alguns anos antes, o que foi um fenómeno engraçado”. Porque é que, nessa altura, houve uma loucura à volta dos Delfins? “As canções foram descobertas graças à Resistência, aos canais privados de televisão, e graças a nós, porque não dizê-lo?”, conta-nos o carismático vocalista Miguel Ângelo.

O grupo de amigos que, na década anterior, se tinha juntado em Cascais com o sonho de formar uma banda, passava a ser um fenómeno de popularidade inscrevendo, no cancioneiro nacional, êxitos como Lugar ao sol, Aquele inverno, Bandeira, Nasce selvagem, 1 só céu ou Sou como um rio, entre muitos outros.

Apesar do sucesso, a banda não vive agarrada ao passado: “estamos sempre preocupados em fazer algo novo”, afirma o cantor. Em 2009, os Delfins despediam-se dos palcos para que os seus membros pudessem dedicar-se a outros projetos. Uma década depois, aceitaram o desafio de atuar com a Orquestra Sinfónica de Cascais nas Festas do Mar [Cascais] e os convites nunca mais pararam. A 6 de abril dão um grande espetáculo na Altice Arena para celebrar os maiores clássicos até 1997, que inclui “muitas surpresas e uma enorme produção”.

Luís Represas

Miragem é o mais recente disco de Luís Represas, com lançamento previsto para este mês. O músico, que ficou conhecido como a voz dos Trovante – banda que fundou em 1976 e onde esteve até 1992 – lançou-se numa carreira a solo a partir de então, e nunca mais parou de somar sucessos. Feiticeira (com Pablo Milanés), Fora de Tempo, Timor, Da próxima vez, ou Ao canto da noite são apenas alguns dos seus clássicos mais populares.

Com uma carreira de 47 anos, nem por isso se considera saudosista: “olho para trás com a mesma nostalgia com que olho para a infância e para a adolescência, com plena consciência de que o presente é fruto de tudo isso. Sempre tive essa atitude de ir construindo, acrescentando tijolos novos em cima de tijolos antigos, construindo o edifício com equilíbrio estético e temporal”, diz-nos. O novo disco contou com a colaboração do músico brasileiro Ricardo Leão, com quem tinha trabalhado na canção Miragem uns anos antes: “reencontrei o ficheiro esquecido, falei com o Ricardo e achámos que era uma boa oportunidade para a por cá fora, e decidimos que ele seria o produtor e arranjador deste álbum”.

Dia 15 de março, Represas apresenta-o no Coliseu: “o trabalho de apresentação de um disco novo requer um equilíbrio muito sensível entre as músicas novas e os clássicos que toda a gente gosta, para que estejamos todos a passar um bom bocado.”

Entre Aspas

Em 1993, os algarvios Entre Aspas faziam explodir as rádios nacionais com Criatura da Noite. A canção, retirada do primeiro disco Entre S.F.F., conquistou o país. “Costumamos dizer que já não nos pertence. Há variadíssimas versões desta música”, refere o guitarrista Tó Viegas.

Passaram mais de 30 anos desde que formaram o grupo em Faro. “Foram tempos felizes, mas não olhamos para trás com nostalgia nem saudade, até porque parece que foi há pouco tempo que tudo começou”, confessa-nos Viviane. Ao longo da carreira, o grupo lançou quatro álbuns de originais, de onde saíram os icónicos Voltas, Perfume ou Uma pequena flor, para citar alguns.

Em 2004 anunciavam o fim da banda, mas nunca deixaram de tocar porque os convites continuaram a surgir. O ano passado, Tó Viegas, Nuno Filhó e Viviane regressaram aos discos com Agora, que esteve quase para ser editado quando suspenderam atividade: “acabou por ficar na gaveta porque estávamos a precisar de uma pausa. Em 2023, celebrámos os 30 anos da saída do primeiro álbum e lembrámo-nos de pegar naquele disco esquecido”.

No dia 3 de fevereiro, o novo trabalho é apresentado no B.leza, num concerto que também celebra “os grandes clássicos que continuam a passar nas rádios”. Em relação ao futuro, a banda não fecha portas: “enquanto as pessoas nos quiserem ouvir e desde que tenhamos força para andar na estrada, cá estaremos.”

Táxi

Na era dos Uber, nunca os Táxi estiveram em tão boa forma. Atualmente, a banda do Porto (que, da formação original, mantém João Grande e Rui Taborda) está a viver a sua melhor fase, como assegura o vocalista: “tem sido uma experiência incrível, estamos com uma formação absolutamente espetacular. Damo-nos muito bem, o que é importante porque passamos muito tempo juntos na estrada, e isso, depois, reflete-se no palco.”

Pouco dado a saudosismos, João Grande recorda que, quando o grupo apareceu nos anos 1980, “pouco ou nada de música portuguesa passava na rádio e nós contribuímos muito para alterar isso. De um momento para o outro, toda a gente começou a consumir música portuguesa, e foi absolutamente fantástico”.

A melhor parte de ter uma banda, garante, “é a magia e a dinâmica de estarem várias pessoas numa sala a partilhar histórias”, coisa rara nos dias que correm, segundo o artista: “hoje, fazer música é um ato muito isolado. Há muito poucas bandas que ainda vão para uma sala de ensaios a olharem-se nos olhos e a tocar”.

A abrir este ano, os Táxi atuaram no Casino Estoril, e, em março, atuam na Casa da Música, no Porto. Mas nem só de grandes êxitos como Cairo, Chiclete, Sozinho ou Vida de cão vive a banda. João Grande e Rui Taborda todos os dias trabalham em material original, e há a promessa de novo disco a ser lançado em 2024.

Peste & Sida

Corria o ano de 1986 quando João San Payo (na foto), Luís Varatojo, Eduardo Dias e João Pedro Almendra faziam nascer a banda punk mais marcante da música portuguesa. Quem não se lembra de Sol da Caparica, Paulinha ou Chuta Cavalo (e morrerás)? “Na altura era bastante imaturo”, recorda João San Payo. “Queria tocar, curtir, fumar ganzas, beber copos e baldar-me às aulas.”

Com 37 anos de atividade, e depois de várias mudanças na formação, os Peste & Sida lançaram, em 2022, o disco Não há Pão. “Temos algum cuidado em manter uma certa coerência com o som do princípio”, garante o baixista. “Continuamos a ter uma matriz punk/rock e o ecletismo característico da banda. Em termos de mensagem, mantemos uma linguagem acessível, sarcástica e irónica”. Este lado genuíno só é possível, segundo San Payo, por nenhum dos atuais membros viver disto, o que lhes permite “liberdade criativa total.”

Passados quase 40 anos, os Peste & Sida continuam a ser uma banda de culto. Segundo o atual vocalista, o segredo prende-se com dois fatores: “há um espírito de banda e uma união que nos faz levar as coisas para a frente, e um grupo de fãs que se identifica connosco e que é a verdadeira razão de ainda continuarmos por cá.”

Maria Lamas (1893–1983) terá sido, porventura, uma das mais notáveis mulheres portuguesas no século XX. Apesar de perdurar uma certa memória da sua afirmação e ação políticas enquanto militante comunista durante o Estado Novo e do seu “autoexílio” em Paris, a verdade é que a sua obra literária e jornalística se encontra praticamente esquecida, com muito poucos dos seus livros disponíveis no mercado. Ainda menos lembrada, a sua faceta de fotógrafa, impressionante mesmo, como refere Jorge Calado, “pela tão grande quantidade de obras-primas” num espólio tão curto.

“Extraordinariamente modernas”, as fotografias de Maria Lamas nunca haviam sido expostas em Portugal, sendo agora o foco desta exposição. As Mulheres de Maria Lamas reúne uma seleção de 65 das fotografias que captou, essencialmente, nos meios rurais da zona centro do país.

Testemunhos exemplares da condição das mulheres portuguesas durante a ditadura salazarista, maioritariamente provas vintage (da época), de pequenas dimensões, mas também algumas ampliações, a exposição exibe ainda provas da época de outros fotógrafos, como Adelino Lyon de Castro, Artur Pastor ou Maria T. Mendonça, incluídas, a par das de Lamas, em As Mulheres do Meu País, obra publicada pela primeira vez em fascículos entre 1948 e 1950.

Apesar do elenco de ilustres fotógrafos que figuram no livro, as fotografias de Lamas destacam-se pela sua verdade e vivacidade, constituindo por si só uma obra absolutamente singular na história de fotografia portuguesa. Surpreendentemente, ela tornou-se fotógrafa de um modo quase acidental, imbuída do seu espírito de lutadora militante e opositora ao regime. “Nunca tinha fotografado e usa a máquina mais elementar que existia, o modelo caixote da Kodak, que não dava possibilidade de focar”, lembra Calado a esse propósito.

Além das imagens, expõem-se ainda objetos pessoais de Maria Lamas, bem como o seu retrato pintado por Júlio Pomar, em 1954, e o busto em gesso esculpido, em 1929, por Júlio de Sousa. A secção destinada à obra literária e jornalística inclui exemplares de primeiras edições de obras fundamentais da autora, nomeadamente no campo da literatura infantil, da poesia e da ficção, traduções de clássicos da literatura juvenil e algum jornalismo.

Embora aqui esteja no papel de curador, o professor Jorge Calado não esconde o lado emocional com que projetou esta exposição. Para si, Maria Lamas é uma “heroína”, “a mais notável mulher portuguesa do século XX”, jamais deixando de sublinhar “a genialidade” na obra e na vida. “Desde menino que a admiro. E, à medida que fui crescendo, ela tornou-se numa heroína ainda maior, muito devido à sua oposição à ditadura”, diz, acrescentando que, “por outro lado, também a admiro muito por ter sido uma mulher generosa e amorosa nas suas relações, não só com a família como com os amigos. Ela era uma pessoa admirável, sempre pronta a ajudar os outros.”

Por isso, a exposição procura “revelar uma faceta relativamente desconhecida de Lamas, bem como homenagear a mulher que foi”. “Maria Lamas lutou por libertar as mulheres, não como mulheres, mas como cidadãs e como seres humanos. Não se tratava dos direitos da mulher, mas dos direitos humanos”, acrescenta.

As Mulheres de Maria Lamas está patente ao público até 28 de maio.

paginations here