Recordas-te em que altura começaste a fazer rimas e a brincar com as palavras?

Comecei a brincar com as palavras em criança, ainda na escola primária. A professora mandava fazer composições e eu fazia sempre em rima. Tenho provas disso, a minha mãe guardou essas coisas todas. Não quer dizer que fosse rap, porque rap não é só fazer rimas, não é fazer quadras de manjerico, é algo mais específico. O rap começou a chamar-me para ser mais do que um ouvinte e passar a ser um contribuinte por volta de 1993.

Foi nessa altura que percebeste que querias fazer disso vida?

Em 1995, formei um grupo no Liceu Dom Dinis, onde estudava, que se chamava Official Nasty. Demos alguns concertos, gravámos algumas maquetes, mas não durou muito tempo. A primeira vez que passei na rádio foi com uma música desse grupo, que se chamava Escola da Vida. Depois do 9.º ano, como sempre adorei artes e cinema, tirei um curso de audiovisuais ao mesmo tempo que, nas aulas, estava a escrever o que viria a ser o meu primeiro disco a solo [Entretanto]. Estava dividido entre o cinema e a música, mas percebi logo que no cinema não é possível ser autossuficiente. Por volta de 1995/96, de forma muito gradual, apercebi-me que estava a investir mais tempo na criação da música. Via que os meus colegas de curso estavam mais à procura de um emprego do que propriamente de serem autores dos seus filmes. E isso é algo que descobri que queria: ser autor, fosse na música ou no cinema. Pode parecer coisa de uma pessoa mimada ou ambiciosa, mas sabia aquilo que queria e vi na música uma maneira mais fácil e mais rápida de poder ser um autor autossuficiente.

Com a evolução da internet e das redes sociais tornou-se mais fácil ter uma carreira musical?

Dá para ver o copo meio cheio ou meio vazio. Hoje, não é preciso um intermediário como a rádio ou uma editora; só precisamos da tecnologia para chegar às pessoas. Mas, da mesma forma que essa fórmula funciona para uma pessoa, ela funciona para um milhão de artistas, ou seja, a concorrência é muito maior, é muito difícil sobressair. Também temos de ter em conta a popularidade do género musical. Quando eu comecei, a quantidade de gente que ouvia rap era uma minoria. Atualmente, o rap é quase como a música pop: toda a gente conhece essa linguagem, toda a gente quer participar. Tal como eu na altura achei que era algo acessível, as pessoas que hoje começam também têm o direito de achar o mesmo.

Quem está a começar pede-te conselhos?

Há muitos miúdos que me perguntam o que é que faço para sobressair. Digo-lhes que sei tanto como eles, porque estou a viver nesta altura, tal como eles. Se em 2025 lhes der a receita que usei quando estava a começar, que é enviar uma maquete para um programa de rádio, isso não vai funcionar. Aquilo que lhes digo é: “faz mais música, faz mais quantidade, descobre a tua identidade”. Gosto de ser romântico e de acreditar que, quando algo é inegavelmente bom, a mensagem acaba por passar.

Como olhas para o rap que se faz atualmente?

Uma das coisas mais bonitas é que hoje temos todo o tipo de rap, é muito heterogéneo. Se quiser um rap com uma mensagem encontro; se quiser um rap para me divertir na discoteca encontro; se quiser um rap muito profundo encontro; se quiser um rap muito vazio, que não é para me fazer pensar, encontro; e eles são todos bem-vindos porque, enquanto seres humanos, temos momentos muito diferentes na nossa vida. Não queremos ouvir rap de intervenção na discoteca, e quando estamos numa fase mais introspetiva não queremos ouvir algo só para dançar. É bom que o rap preencha todas essas temáticas, por isso diria que está de muito boa saúde.

Compor é um ato solitário?

Para mim é. Mas no caso específico do concerto deste mês, como é um evento ao vivo, vou dar uma roupagem nova e acrescentar composição a uma música já existente que por si é um pouco monótona. Sendo um espetáculo ao vivo, quero que ela seja menos monótona por isso tenho de trazer ideias novas. Essas ideias tenho-as sozinho, em casa, mas depois, quando estou com o resto dos músicos, proponho coisas novas, e eles podem trazer outras ideias diferentes e até mais interessantes. Ou seja, também é fantástico criar em conjunto.

És conhecido por fazer muitas colaborações com outros artistas. Isso enriquece-te?

Acho que sou das pessoas que tem mais colaborações, porque o rap tem isso no seu ADN. Quando sai um álbum de rap, normalmente pergunta-se quem é que entra no disco. Se fores entrevistar um cantor de heavy metal, se calhar não vai ter muitas colaborações. Depois também há o lado de colaborar enquanto produtor. Dentro da minha área são mais as pessoas com quem trabalhei, do que aquelas com quem não trabalhei. Para além de trabalhar com pessoas que têm algum nome, também gosto de trabalhar com artistas emergentes porque isso enriquece-me. E também é muito diferente produzir um artista, ou um grupo de várias pessoas. São desafios diferentes que vou encontrando ao longo da minha carreira, que me enriquecem e que me tornam melhor músico e melhor produtor.

A TV Chelas é outro dos teus projetos…

TV Chelas é um canal de YouTube onde divulgo podcasts, músicas, conteúdos de vídeo de arquivo, grandes entrevistas, etc. São conteúdos que considero interessantes e que acho que fazem falta. Nunca vou atrás daquilo ‘que está a dar’. Quando vejo que está toda a gente a fazer uma coisa, faço de forma diferente. O que ainda não foi feito pode ser interessante e refrescante. O objetivo nunca é ser abrangente, é ser marcante para as pessoas que se interessam. Só interessa quem se interessa. Tenho uma máxima de vida: “prefiro ser muito importante para pouca gente do que pouco importante para muita gente”. Essas pessoas vão estar sempre lá para ti. As outras amanhã vão esquecer-te. Acho que é uma boa lição, até de negócio.

Beats Vol. 1: Amor surgiu em 2002 e a inspiração foi fazer a banda sonora do relacionamento dos teus pais. Como surgiu essa ideia?

Não era muito comum existirem álbuns instrumentais de rap em Portugal. Nessa altura fazia cinco beats por noite, era muito prolífico, queria descobrir a minha identidade. Para descobrirmos a nossa identidade temos de ter sede de fazer, passar noitadas a criar, ter entusiasmo. Nessa altura distribuí volumes de centenas de instrumentais por algumas pessoas, entre elas o jornalista Rui Miguel Abreu, que tinha uma editora, a Loop Recordings. Essa editora tinha lançado o primeiro disco, também instrumental, de um artista que é o Armando Teixeira [Da Weasel, Bizarra Locomotiva]. Esse trabalho tinha um conceito, que era a história de um espião. Entretanto, o Rui Miguel fez-me a proposta de lançar um disco instrumental e pensei que também tinha de arranjar um conceito. Os instrumentais já estavam todos feitos, eu não fiz esta música a pensar no meu pai e na minha mãe. Eu escolhi a seleção dos instrumentais que achei que eram os adequados para contar a história do amor do meu pai e da minha mãe.

As faixas contêm excertos de conversas e até de programas de TV. É muito difícil fazer a seleção desses sons?

É uma questão de termos noção dos instrumentais que temos. Se não tivermos essa noção temos de ouvir para perceber quais é que são os indicados para contar a história. No fundo, o meu ato de criação acaba por ser isso. Nas notas do meu telemóvel tenho centenas de apontamentos de rimas, de palavras. Quando quero falar de algum tópico como, neste caso específico, a história de amor dos meus pais, vou aos meus apontamentos de rimas soltas, ver quais é que se adequam mais. Se o tópico for falar sobre redes sociais, vou procurar, nas minhas centenas de apontamentos, quais são as palavras, rimas e ideias que mais se adequam. Isso é um ponto de partida para escrever sobre algo. Recorro sempre a um arquivo de notas.

Isso requer muita organização…

É um caos organizado [risos].

O que é que os teus pais acharam na altura?

Na altura já tinha editado o meu segundo disco enquanto rapper e o meu pai, tal como outras pessoas do meio musical, achou que ninguém ia querer saber de um disco de instrumentais. Eu era um artista emergente e todas as editoras queriam falar comigo. Houve um agente importante da indústria musical que me perguntou no que é que eu estava a trabalhar, mas achou que este disco era uma perda de tempo. Pensei que era mais uma razão para avançar. As pessoas não perceberam a minha visão. Nem o meu pai, que era homenageado no disco, percebeu. Como foi muito bem recebido e toda a gente tem um carinho muito grande pelo disco, que foi crescendo ao longo dos anos, foi quase um “I told you so” [eu bem te disse].

23 anos depois, levas este disco ao CCB. Porque é que quiseste fazer um concerto baseado neste trabalho em particular?

Há quatro anos, ouvi uma música minha cantada, a Sendo Assim, e pensei que ia adorar tocar essa música com orquestra. Tocar com orquestra é um grande luxo, é uma coisa muito especial, que amplifica a emoção das canções. Então lembrei-me de fazer um concerto em nome próprio, com orquestra. Certo dia, estava a ouvir o álbum de instrumentais e achei que isso também seria possível. Já tive muitas propostas para tocar discos inteiros, que é uma coisa que agora se faz muito. Nunca tive muito interesse em tocar, por exemplo, o Praticamente, o meu disco de 2006. Nos meus concertos normais já toco cerca de nove músicas desse disco, então o que tem de especial tocar as outras sete? Prefiro tocar um álbum que nunca toquei ao vivo porque isso torna o espetáculo mais especial. Nenhuma música deste trabalho foi alguma vez tocada ao vivo.

Vais dividir o palco com os Orelha Negra e com uma orquestra. Como vão ser estes concertos?

Não quero que as pessoas que conhecem o disco se perguntem “que música é esta?”. Depois das pessoas reconhecerem que música é que está a dar, há espaço para elementos surpresa que não estão na versão original. O álbum é composto por instrumentais monótonos; não dariam um bom espetáculo musical tal como estão no disco porque são muito repetitivos. Na altura em que o disco saiu, muitas pessoas me davam feedback, tanto rappers que gostavam de rimar naqueles instrumentais porque eram monótonos o suficiente para eles rimarem e brilharem, como também atores que estudavam os meus textos com a minha música de fundo, ou pessoas que estudavam enquanto ouviam o álbum. Como é meio hipnótico e relaxante, é útil no sentido de ser background music. Transpor este tipo de trabalho para um concerto torna-se um desafio porque quero apresentar um espetáculo de música emocionante, empolgante e surpreendente. Esse é o grande desafio.

Que projetos se seguem?

Como estou 100% concentrado neste concerto, fiz uma pausa nos trabalhos que estou a produzir, embora também participe como rapper numa música ou outra. Estou a produzir um trabalho com o Ace, dos Mind da Gap, e com a cantora Amaura. Retomarei estes trabalhos mal acabe estes concertos. Depois é seguir as parcerias, como a que tenho com o Mundo Segundo, dos Dealema. Temos um projeto em andamento há dez anos, em que vamos lançando uma música por ano, que irá culminar num álbum daqui a uns tempos. Uma coisa muito interessante dos dias de hoje, que é muito libertador, é não estarmos dependentes de editoras ou de rádios. Tanto posso lançar um álbum às quatro da manhã de uma terça-feira, com músicas que nunca ninguém ouviu, como lançar um álbum com o Mundo Segundo, com músicas que foram sendo lançadas ao longo dos últimos anos.

Há todo um monte atabalhoado de perguntas que vem à cabeça das crianças quando se fala da obrigatoriedade de irem para a escola e da necessidade de os pais irem trabalhar. “Para que é que serve a escola, sabes? Porque é que precisamos de ir à escola? Porque é que todas as crianças precisam de ir à escola? E porque é que os pais têm de ir trabalhar? Afinal de contas, alguém me explica de uma vez por todas o que é que é o trabalho? Para que é que serve o trabalho? E porque é que o trabalho dos pais não pode ser ir connosco para a escola? E porque é que a nossa escola não é no trabalho dos pais? Alguém me sabe dizer porque é que não podemos estar juntos? Porque é que nos têm de separar todos os dias dos nossos pais? Porquê? Porquê? Porquê?”, ouve-se no novo espetáculo dos Hotel Europa, que, no seu título, formula ainda mais uma: O que é que os meus pais fazem quando não estão comigo?

Todas essas interrogações deram origem à primeira peça dirigida a famílias desta companhia que já leva dez anos a fazer teatro documental. André Amálio, ator e encenador, e Tereza Havlíčková, bailarina, o casal por detrás dos Hotel Europa, resolveram seguir as angústias dos filhos, um no segundo ano, outra no pré-escolar. “O espetáculo nasceu deles e das perguntas que nos iam fazendo, da dificuldade de se separarem de nós para irem para escola, dos medos deles. Percebemos que não acontecia só na nossa família e acabou por ser o ponto de partida para discutirmos como olhamos para estas questões e como esses momentos são difíceis. Isso leva-nos para outras perguntas sobre o modelo de sociedade que temos e como isso tem implicações nas relações entre pais e filhos”, conta André.

Depois de entrevistas a cerca de 50 crianças da Escola Básica José Cardoso Pires, na Costa da Caparica, num trabalho de campo de cinco meses, construíram O que é que os meus pais fazem quando não estão comigo? “Quisemos alargar o conceito do que é o teatro documental e tentar estendê-lo a estes novos públicos”, afirma o ator. Em cena, fazem viagens à China e à lua, mas sobretudo à diversão que é imaginar o que andam os pais a fazer, intercalando isso com excertos dos áudios das entrevistas. Entre caixas e malas, inventam brincadeiras e mostram que os medos se enfrentam com boa disposição e que todas as interrogações podem resultar em poemas ditos e representados num palco. E que, afinal, há mesmo pais que se divertem enquanto os filhos estão na escola.

Depois das apresentações para escolas, no início da semana, O que é que os meus pais fazem quando não estão comigo? está em cena no LU.CA nos dias 25 e 26 de outubro, sábado, às 16h30, e domingo, às 11h30 e 16h30. O espetáculo é dirigido a crianças a partir dos 6 anos.

Vestir a pele de Sylvia Von Harden, jornalista que ficou conhecida por ter sido retratada pelo conceituado pintor alemão Otto Dix, valeu a Cristóvão Campos o galardão de Melhor Ator de Teatro na XXIX gala dos Globos de Ouro. Naquele que foi o primeiro monólogo da sua carreira, Cristóvão deu vida a uma mulher de cabelo curto, monóculo, cigarro na mão e discurso fluente, ícone da emancipação feminina num período de grandes transformações sociais, políticas e artísticas entre as duas grandes guerras.

Já na encenação de António Pires de Arte, o ator sobe ao palco ao lado de Nuno Lopes e Rui Melo para contar uma história de amizade que se vê abalada por algo aparentemente simples: a compra de um quadro totalmente branco, com riscas brancas, assinado por um aclamado artista contemporâneo. A peça, que reflete sobre amizade, diferença de opiniões e formas distintas de olhar a arte e o mundo, e que, com humor, aborda temas universais como o conflito, a empatia e a subjetividade, manter-se-á em cena até 30 de novembro.

Samuel Úria

Concerto a 11 de outubro

Coliseu dos Recreios

2000 A.D valeu a Samuel Úria o prémio de Melhor Canção na mais recente edição dos Globos de Ouro. O tema integra o álbum homónimo, que também dá nome ao espetáculo que marcará a sua estreia em nome próprio no Coliseu de Lisboa. “Apesar de não poder ir ao concerto, estou certo de que será um belo espetáculo. O Samuel Úria é um grande escritor de canções e a apresentação do último álbum valerá a pena ser vista (e dançada).”

Alice no País das Maravilhas, encenação de Marco Medeiros

Em cena até 30 de novembro

Teatro da Trindade INATEL

Alice no País das Maravilhas é uma obra intemporal que, através de uma viagem vertiginosa entre realidade e imaginação, nos leva a questionar a essência da nossa existência: o que somos e, sobretudo, quem somos. Alice é, no fundo, o reflexo das nossas dúvidas, sem idade nem género. Nesta versão musical, frenética e alucinante, o público é convidado a mergulhar no universo fantástico de Lewis Carroll. Esta sugestão de Cristóvão Campos “vem do desejo de ir ver a peça em breve”.

O Senhor Paul, texto de Tankred Dorst

Em cena até 9 de novembro

Teatro Aberto

“Na mesma lógica do desejo”, o ator sugere O Senhor Paul, um texto de Tankred Dorst com Ursula Ehler, aqui encenado por Álvaro Correia. Na peça, datada de 1944, um velho e ocioso homem, interpretado por Miguel Loureiro, resiste aos intentos do novo senhorio usando uma estratégia desconcertante: recorre a uma agressividade passiva que se revelará surpreendentemente eficaz para derrotar o empreendedorismo moderno.

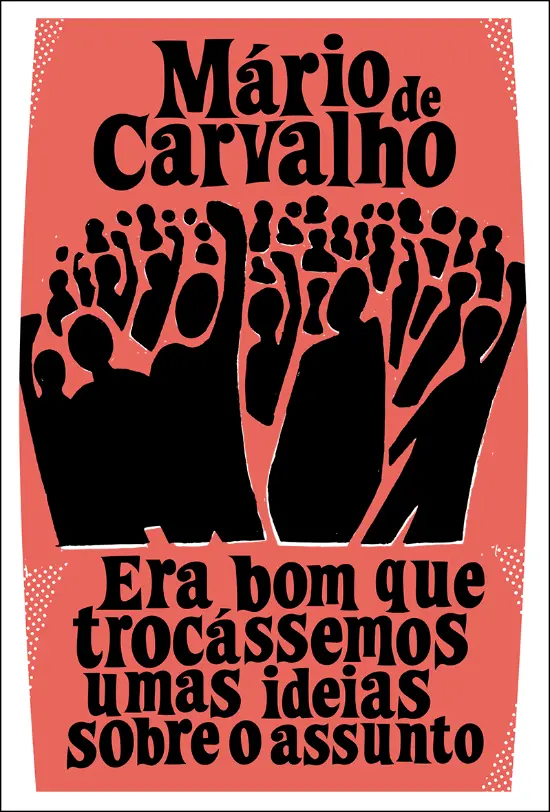

Era Bom que Trocássemos umas Ideias sobre o Assunto

Romance de Mário de Carvalho

Porto Editora

“Gosto muito da escrita do Mário de Carvalho, do seu humor e crítica sorridente. Recentemente voltei a lê-lo com o livro Era Bom que Trocássemos umas Ideias sobre o Assunto, que aconselho. Mas não se fiquem só por este…”

Ouvir música

“Esta última é uma sugestão – barata e, no entanto, muito prazerosa. Todos os dias, ouvir um pouco de música em casa (pode ser só uma canção) mas, quando sugiro ouvir, sugiro que o façam sem mais nada. Sentam-se (ou deitam-se) e ouvem, só, mais nada. A música é, naquele momento, a protagonista e detentora de toda a nossa atenção. Espero que gostem!”

O romance Os Maias, de Eça de Queirós, já foi adaptado ao teatro e ao cinema. O que viu nele suscetível de configurar um bom espetáculo de dança?

As personagens, acima de tudo. Um dos aspetos mais interessantes do universo queirosiano é a forma como cria personagens de um pormenor muito próprio deste autor, que não se resume a elas, mas que inclui os espaços e os sentimentos, e isso é muito estimulante em termos de suscitar uma proposta coreográfica. Como esses detalhes podem ser corporificados em gestos e respirações coreográficos, sem esquecer a própria música, porque existe um envelope musical que reveste a narrativa.

Uma das características distintivas da escrita queirosiana é a ironia. Como se transfere essa particularidade para um bailado?

Muitas vezes resulta da combinação de diversos aspetos. Perceber exatamente que partes da narrativa têm essa carga irónica que importa realçar, na medida em que existe uma ironia transversal Mas, depois há determinadas personagens ou eventos em que essa característica é mais notória. Implica selecionar essas ações e personagens num determinado equilíbrio com a música, de modo que seja também ela catalisadora dessa ironia. Como não dispomos da ironia pela palavra, temo-la pelo gesto e pela caracterização de cada personagem em ação.

A adaptação respeita a época histórica do romance [segunda metade do século XIX] ou pretende realçar a sua intemporalidade?

Pretende realçar a intemporalidade, embora respeitando a época. Pegando nas palavras do professor Carlos Reis, que é um grande queirosiano, e que assistiu à estreia da minha coreografia para O Primo Basílio, vai fazer seis anos, trata-se de uma releitura: é o mesmo Eça, porém, já outro. É uma forma contemporânea de todos nós enquanto sociedade relermos o Eça de Queirós e Os Maias. Eu tenho por regra não competir com o livro, porque o livro ganhará sempre. A minha ideia é de impulsionar a leitura do livro: quer as pessoas o leiam pela primeira vez ou o voltem a ler.

Como aborda o polémico tema da obra: o incesto entre Carlos da Maia e Maria Eduarda? De que forma expressa a questão central do tabu, do interdito?

Isso decorre da interpretação que cada um terá daquilo que constitui a intriga principal do livro. A meu ver, isso não acontece de forma premeditada, mas é coincidente com o destino trágico daquela família. Ainda que se perceba que Carlos no final, depois de saber da verdade, ainda tenta criar um cenário possível para a relação, temos de ver que naquela época poderia ser mais propício de acontecer o incesto pela proximidade dos cruzamentos familiares. Penso que atualmente a questão do incesto passa mais por ser uma herança da narrativa original, e menos matéria necessária de trazer à discussão.

Como interagiu com o trabalho de curadoria musical de Andrea Lupi, e que músicas iremos encontrar ao longo do espetáculo?

Conheço a Andrea Lupi há muitos anos e já tínhamos colaborado noutras ocasiões. Para ela foi de certa forma novidade criar um guião musical, que partiu do meu guião adaptado. Percebi que a ideia dela foi de ir muito além dos compositores de referência. Abriu o horizonte e o espaço de possibilidades musicais, o que me fez encontrar compositores cuja obra conhecia pouco: Gabriel Fauré, César Franck, Theresia von Paradis, Mélanie Bonis. Trouxe todo esse manancial de grande repertório do final do século XIX, para um ensemble de câmara: quarteto de cordas e piano. Foi para mim a descoberta de um património musical que me enriquece; e para ela o entendimento de como se faz um bailado com música pré-existente. Longe vão os tempos em que se faziam bailado e música em simultâneo…

A opção por adaptar um romance pode ser entendida como uma filiação no género do bailado narrativo e na tradição moderna inglesa de Frederick Ashton e Kenneth MacMillan?

Sem dúvida, e assumo-a, pese embora todos tenhamos de ter noção de como podemos beber dessa tradição e referências de forma a criar os nossos próprios contextos e enquadramentos narrativos. O Royal Ballet marca uma forte herança dramatúrgica, em termos de teatro e de bailado, com carga literária e narrativa. Toda a Europa seguiu depois esse modelo e assistimos a várias adaptações de romances. Em anos recentes tivemos a Anna Karenina do Christian Spuck, que já havia feito uma Bovary. Portugal tardava em acompanhar essa tendência, e eu próprio, quando estava na Companhia Nacional de Bailado (CNB) como mestre de bailado, já era da opinião de que deveríamos enveredar por este caminho, uma vez que temos uma forte herança literária, desde o cânone à contemporaneidade.

Já em 2021 a CNB estreou Alice no País das Maravilhas, que repôs o ano passado. O regresso ao bailado narrativo pode significar uma tendência atual da CNB que vai fomentar enquanto seu diretor artístico?

Espero que sim e ainda bem que salienta o Alice no País das Maravilhas, pois quem teve oportunidade de ver essa produção exclusiva da CNB terá percebido que se trata de um bailado que segue o protocolo de clássicos como O Quebra-Nozes e A Bela Adormecida, sendo uma produção contemporânea que já assume o propósito de mostrar a narratividade ao público, com menos mise-en-scène e mais naturalidade.

Sente que estes bailados estão mais próximos do grande público?

Penso que despertam à partida um grande interesse. Nas nossas redes sociais, quando anunciámos a temporada, os seguidores deram conta da sua surpresa relativamente a Os Maias, indicando que iriam comprar bilhetes de imediato. Suscita curiosidade e aproxima o público que gosta de saber parte do que vai ver, antes de arriscar num espetáculo que lhe é inteiramente desconhecido.

Já se encontra a projetar a programação do cinquentenário da criação da CNB, que terá lugar em 2027?

Trata-se de uma data simbólica, mas gosto de reforçar a ideia de que a celebração não se irá esgotar na 50.ª temporada. Sejam bem-vindos à 48.ª temporada, que é tão importante como a quinquagésima, e levemos em conta que essa celebração já começou: não só no facto de termos criado vias para a consolidação de um repertório próprio, que dará azo a que essa celebração se faça da continuidade da criação, como também da reposição de peças exclusivas da CNB.

Entre 16 e 26 de outubro, o Doclisboa apresenta filmes, retrospetivas, conversas e debates que promovem uma reflexão sobre o mundo contemporâneo. Solveig Nordlund, Leonor Noivo, Pedro Pinho, Diogo Varela Silva e Pedro Florêncio são cinco realizadores com obras presentes nas várias secções do festival.

Pedro Florêncio

Pescadores de Bubaque exibido na secção da Terra à Lua

Começou a fazer documentário influenciado pelo professor José Manuel Costa, figura importante no lançamento do Doclisboa. “As aulas dele apaixonaram-me, senti que queria fazer documentário para sempre. Foi um momento refundador.” O realizador interessa-se por um tipo de cinema documental “em que se sente a relação intensa entre quem filma e o lugar filmado”. Cita Frederick Weissman ou Wang Bing como referências – cineastas que passam algum tempo em espaços definidos à procura do filme. Para Florêncio, esse contacto direto com os lugares é essencial, “tem a ver com descobrir nesse sítio as regras do filme, a matéria do filme”.

Nesta edição do Doc, festival que considera “uma escola de cinema, onde o documentário é encarado sempre como uma forma de resposta urgente ao que se passa no mundo”, exibe em estreia mundial Pescadores de Bubaque. O filme nasceu de uma viagem ao arquipélago dos Bijagós, onde conheceu dois rapazes que forneciam peixe aos hotéis. “Pedi-lhes para ir ver como é que eles pescavam e percebi que estava ali um filme por fazer.”

Diogo Varela Silva

Soco a Soco exibido na secção Heart Beat

Com uma filmografia maioritariamente composta por documentário, o realizador afirma que é neste género que encontra uma liberdade que, para ele, a ficção não oferece. “Gosto de contar histórias, e quando faço um documentário sobre uma pessoa ou uma realidade embrenho-me no tema, deixo-me ir. Vou descobrindo a história à medida que faço o filme. Embora haja um trabalho exaustivo de preparação, quando vamos para o terreno e estamos em contacto com a pessoa ou o assunto do filme somos surpreendidos por novos elementos.”

Lisboa é um cenário recorrente na sua obra. Soco a Soco, exibido em estreia mundial nesta edição do festival, regressa à cidade e traça o retrato de um lisboeta, Orlando Jesus, campeão de boxe nos anos de 1970 e também uma figura da noite: “uma personagem em vias de extinção” que espelha uma Lisboa que já não existe.

Varela Silva mantém uma ligação estreita com o Doclisboa: “é o ‘meu’ festival, é uma janela para o mundo. Permitiu-me descobrir vários realizadores que não conhecia, como Lech Kowalski, entre tantos outros. Tem uma preocupação programática que é essencial, com a presença de filmes que nos obrigam a pensar sobre o mundo atual, até com um cariz politizado, o que é fundamental.”

Leonor Noivo

Bulakna exibido na secção da Terra à Lua

A obra de Leonor Noiva cruza, recorrentemente, documentário e ficção. A vontade de juntar estas duas abordagens começou na sua formação: “Estudei na Escola Superior de Teatro e Cinema, onde a aprendizagem se centrava na questão ficcional. Posteriormente, completei o Curso de Documentário dos Ateliers Varan, na Gulbenkian, onde o foco era o cinema da verdade, documental. São duas escolas radicalmente diferentes. Ao longo da vida fui misturando estas duas formas de fazer cinema e, hoje, acabam por estar sempre interligadas no meu trabalho”.

Bulakna, o mais recente filme da realizadora, evoca o nome de uma antiga guerreira filipina que resistiu à invasão colonial, e também recorre a esta fórmula híbrida. O documentário, exibido em estreia nacional no Doclisboa, retrata a migração de mulheres filipinas recrutadas como empregadas domésticas em países estrangeiros.

Sobre o festival lisboeta, a cineasta afirma ser presença assídua: “ainda antes de ser Doclisboa, ia ao Amascultura, na [Centro Cultural da] Malaposta. Quando era estudante, tirava a semana para ir ao festival ver filmes. Sinto que o Doclisboa fomenta cada vez mais a discussão e contribui para uma reflexão sobre a sociedade. Esse engajamento, essa responsabilidade, são muito importantes”.

Pedro Pinho

O Riso e a Faca versão integral exibido na secção Da Terra à Lua

O documentário marcou o início da carreira do cineasta, que sempre sentiu uma urgência em captar a realidade à sua volta. Seguiram-se obras de ficção, género onde sente uma maior liberdade, mas no qual é necessário encontrar primeiro as condições de produção, e que “exige mais tempo, mais paciência”.

Apesar das diferenças entre os géneros, Pinho nota semelhanças no processo de filmagem: “é tudo muito parecido, aquilo que tento é construir na ficção condições para que a câmara se possa comportar como se estivesse a filmar um documentário. Gero uma situação narrativa ficcional, mas a equipa e os atores têm de reagir ao que acontece no momento da rodagem”.

O seu novo filme, O Riso e a Faca, estreou-se em maio no Festival de Cannes, onde a atriz Cleo Diára foi distinguida com o prémio de melhor atriz. A versão integral terá a sua estreia mundial no Doclisboa, um momento que enche o cineasta de orgulho: “o festival nasceu da associação Apordoc que é muito importante na consolidação do trabalho do documentário em Portugal, onde há muito tempo existe uma grande tradição de cinema documental e cinema de fronteira entre ficcional e documental.”

Solveig Nordlund

Memórias do Teatro da cornucópia exibido na secção Heart Beat

A cineasta sueca, naturalizada portuguesa pelo casamento com Alberto Seixas Santos, tem tido um papel marcante no cinema português. Em 1974 fundou o Grupo Zero, onde corealizou os seus primeiros filmes ao lado de nomes como João César Monteiro, Margarida Gil ou Jorge Silva Melo, muitos deles documentários de cariz político, que refletiam os tempos revolucionários que se viviam. Entre as várias colaborações ao longo da sua carreira, destacam-se Manoel de Oliveira, José Fonseca e Costa e João Botelho. Solveig Nordlund transitou com igual domínio pelo documentário e pela ficção, afirmando: “dependendo do material que tenho, sigo ou não o caminho do documentário. Há histórias que são histórias e pertencem à ficção. O que existe, o real, permite fazer um retrato desse objeto ou vivência”.

O Doclisboa tem sido sala para muitos dos seus filmes. Nesta edição estreia mundialmente o documentário Memórias do Teatro da Cornucópia no qual, guiados por imagens e testemunhos, ficamos a conhecer a companhia de teatro fundada por Luís Miguel Cintra e Jorge Silva Melo nos anos 1970. Um filme óbvio para Solveig: “conheço a Cornucópia desde sempre. Com o encerramento da companhia e sabendo que tinham material filmado, era natural que propusesse fazer este documentário.”

José Cardoso Pires

Lavagante

José Cardoso Pires (1925-1998) regressou, dez anos após a sua morte, com Lavagante, novela inédita que nos devolveu o seu estilo único e aparentemente simples (produto de um profundo labor sobre a própria escrita) e a sua capacidade soberana de descrição da sociedade portuguesa durante a ditadura de Salazar. A observação atenta das leis do reino animal – o lavagante alimenta o safio no fundo das águas com paciência e obstinação vendo-o engordar até ser incapaz de sair da toca; nesse momento, devora o prisioneiro que alimentou com estratégica perversidade – permitiu-lhe apreender melhor a natureza do comportamento humano do par amoroso central: Daniel, jovem médico oposicionista ao regime, e Cecília, bela estudante universitária apreciadora de jazz e de Henry Miller. A publicação desta pequena novela trouxe-nos à memória a calorosa saudação que um crítico dirigiu a O Jardim do Paraíso, romance póstumo de Hemingway – “esse viajante das mortes” que Cardoso Pires tanto admirava – editado nos EUA, em 1987: “Ler este livro … é como entrar num café e encontrar um velho amigo que julgávamos morto há muitos anos… É assim tão excitante, tão vivo, e tão surpreendente”. Reedição por ocasião da estreia da adaptação cinematográfica da obra por Mário Barroso, no centenário do nascimento de José Cardoso Pires. LAE Relógio D’Água

Albino Forjaz Sampaio

Volúpia

“Em França a a arte da cozinha é uma Arte, a nona arte. Todos lhe rendem culto, todos trabalham por enriquecê-la”. Nesta obra dedicada à gastronomia, Albino Forjaz Sampaio, escritor, polemista e olissipógrafo, reflete sobre a relação entre a literatura e a “arte de comer” evocando eminentes gastrónomos como Eça de Queirós, Ramalho Ortigão ou Fialho de Almeida, e empreende uma nutritiva viagem pelas “cozinhas de todo mundo”: portuguesa, brasileira, espanhola, francesa, alemã, húngara, africana (árabe e indígena), ou ainda pelos confins das cozinhas exóticas. Sobre a cozinha inglesa afirma, com apurado sentido crítico, mas com equidade: “A Inglaterra não foi nunca um país de requintes gastronómicos. Mas espelho do modo de ser inglês, tem uma cozinha sólida onde tudo é positivo e é dos países onde melhor se come, não molhos nem composições feitas para enganar a fome, mas carne, peixe, vegetais, comida suculenta e a valer”. Com uma escrita requintada, o autor conta um sem número de episódios, com que enriquece os seus relatos, tão suculentos como as iguarias que descreve, fazendo de Volúpia um magnífico exemplo de “literatura vitaminada e sadia”. Uma fusão entre sabor e palavra “com a mesma concordância plástica da mão com a luva, do assunto com a denominação.” LAE E-Primatur

Violaine Bérot

Como Animais

A obra inspira-se numa experiência vivida pela própria autora numa quinta nos Pirenéus. Aí criou animais e recebeu crianças de instituições psiquiátricas, cuja ligação se revelou algumas vezes extraordinária e incompreensível. Como animais é um conto da montanha sobre o direito a viver à margem da sociedade. Mariette vive com o filho, a quem chamam o Urso, a vários quilómetros de uma aldeia isolada nos Pirenéus. Quando um caminhante avista uma menina de cerca de seis anos numa gruta, a polícia leva a cabo uma investigação para descobrir quem é a criança. São interrogadas várias pessoas que, de diferentes formas, tiveram contacto com a família. “Tudo porque se teria descoberto uma criança selvagem. Mas não existem crianças selvagens! Uma criança é uma criança, e ponto final.” Entre ser filha de Mariette, ser filha do Urso, ter sido roubada, as opiniões dividem-se, mas são unânimes em reconhecer que a família nunca fez mal a ninguém, que nunca foi agressiva. Fica, então, a dúvida: “O que leva as pessoas a fazerem mal a quem não se meteu com ninguém? Porque é que se estraga sempre tudo o que funciona?” Violaine Bérot (n. 1967) estreou-se na ficção em 1994, com Jehanne, e é autora duma obra singular, dominada por mulheres determinadas e pelas violências exercidas contra elas. SS Antígona

Pedro Mexia

Cinquenta cinquenta

Quando completou meio século de vida, Pedro Mexia deu ao prelo este livro de poemas inéditos, que sugere a páginas várias poder tratar-se de um (quase) autorretrato, de uma (hipótese de) autobiografia: “Chamem-me já o raio do velho, / sou-o desde tão novo. / Eis-me então agora a dizer / fazer tentar tudo aquilo / que desaconselharia a um filho / que Darwin vetou”. Cinquenta cinquenta pela metade da vida, mais vazia que cheia (de ilusões, certamente), num balanço antecipado, se pudesse haver antecipação para quem escreve que já se sentia um velho desde novo. O acerto de contas é aqui com o próprio autor, numa fase em que superou pela idade “quase todos aqueles que admira”. O registo pessimista, a sensação de fracasso, o tom autodepreciativo são atributos da poesia de Mexia desde sempre, como também é o diálogo com nomes da música, cinema e literatura, citados ou tão-só nomeados, por vezes com chave humorística como se fosse recurso de aflitos: “Stendhal sofria / porque Mathilde Dembowski / o achava feio. / A síndroma de Stendhal / consiste em sofrermos / quando vemos o belo. / Eis, amigos, a literatura.” RG Tinta-da-China

João de Melo

A Nuvem no Olhar

O Meu Gémeo que Sou Eu narra a experiência de um homem que teve um irmão gémeo que morreu cedo, levado por uma doença misteriosa, e lhe deixou uma “condição de dupla pessoa”, a “noção de uma ausência omnipresente”. Este é um dos dez contos reunidos por João de Melo, no ano em que celebra meio século de atividade literária, com o propósito de criar uma autoantologia da sua ficção curta. Duas destas narrativas eram ainda inéditas em livro, as restantes foram selecionadas dos dois primeiros volumes de contos que publicou, todas elas reescritas com o objetivo de estabelecer a sua versão definitiva. Relações intrafamiliares, retratos mais ou menos caricaturais de políticos, representações do meio docente e da intelectualidade em geral ou o relato de uma viagem como revelação essencial são alguns dos temas desenvolvidos nestas histórias tão diferentes entre si. O Tríptico dos Barcos, o conto mais longo deste livro – podendo mesmo considerar-se uma novela curta – pode entender-se como uma reflexão sobre os destinos da “pátria” (“um país pequeno, com forma de urna e sem memória de nada”) através da perspetiva de três membros de uma família lisboeta acerca do “fim do nosso ciclo colonial africano e o evoluir do processo português posterior à descolonização”. LAE Dom Quixote

Francisco Keil do Amaral

Lisboa – Uma Cidade em Transformação

Francisco Keil do Amaral, arquiteto e urbanista, escreveu em Lisboa, uma Cidade em Transformação, originalmente publicado em 1969, sobre os agentes da pressão imobiliária e a construção civil na capital: “têm erguido e afeiçoado Lisboa, à imagem dos seus interesses, apetites e incultura, acumulando fortunas e problemas, Fortunas para si próprios. (…) problemas para os outros – para a Cidade”. E aponta três deles: a construção de “prédios de rendimento, com habitações minúsculas e rendas maiúsculas”, o pejar de “terrenos com edificações maciças, compactas, arregimentadas” e a insistência em “fazer casas só para gente rica”. Palavras visionárias ou uma cidade que, cinco décadas depois, se mantém incapaz de resolver os seus problemas? Esta obra, de acordo com o autor, resultante de “escritos feitos ao longo de uma quinzena de anos”, produz uma reflexão inovadora, de relevância intemporal, sobre o desenvolvimento sustentável das cidades e a relação entre o espaço edificado e os seus habitantes. Francisco Keil do Amaral defende a necessidade de uma cidade estruturada, harmoniosa e sobretudo mais humanizada. A sua reedição possibilita o acesso a novos leitores de um texto notável, um dos mais importantes do pensamento português sobre o urbanismo de Lisboa do século XX. LAE Contexto

Eduardo Geada – O Olhar do Desejo

No último mês de maio, a Cinemateca Portuguesa levou a cabo a retrospetiva integral da obra para cinema e televisão de Eduardo Geada (n. 1945). O ciclo recebeu por título Eduardo Geada, O Olhar do Desejo, o mesmo que surge inscrito a negro na capa sobre um vermelho vivo, que nos atrai como pedindo que acariciemos a superfície do objeto antes de percorrermos livremente as suas cerca de 300 páginas. A organização do volume coube a Ricardo Vieira Lisboa, que justifica a polaridade do desejo neste contemporâneo do Novo Cinema Português, dizendo “… passar de crítico a cineasta é, no caso de Geada, passar do desejo do olhar ao olhar do desejo. Isto é, é passar o gozo de ver para o ver enquanto gozo”. O catálogo encontra-se dividido em três partes (Aprendizagem, Prática, Recapitulação) que correspondem aos capítulos do filme inaugural do realizador, Sofia e a Educação Sexual (1974), obra disruptiva sobre os preconceitos sexuais da sociedade portuguesa durante a ditadura. A uma pequena antologia de textos críticos de Eduardo Geada, seguem-se análises aos seus principais filmes e outros documentos interessantíssimos sobre o realizador e o seu tempo, e alguns ensaios que dão conta da robustez intelectual que caracteriza a sua relação com a história do cinema. RG Cinemateca Portuguesa

Virginia Woolf

As Mulheres e a Ficção

Recorrendo ao monólogo interior, à reorganização temporal dos factos para corresponderem à experiência interna do tempo no(s) protagonista(s) e à justaposição de múltiplos pontos de vista, Virginia Woolf introduziu um estilo de narrativa subjetiva que recusava o narrador omnisciente característico da literatura realista do século XIX. A escritora nasceu em Londres, em 1882, cidade onde encontramos as suas personagens principais: Mrs. Dalloway nas 24 de um dia em que sai para comprar flores; Orlando na sua existência secular de homem e mulher. Neste artigo, Woolf investiga as razões pelas quais as mulheres não escreveram de forma contínua antes do século XVIII. Objetivo dificultado pelo facto de a história de Inglaterra ser “a história da linhagem masculina” e de sobre as mulheres só sabermos “o nome, a data do casamento e o número de filhos”. Apresenta as leis e os costumes como principais responsáveis: só no início do século XIX, em Inglaterra, as mulheres passaram a ter “algum tempo livre” e “alguma educação”. Termina profetizando uma “época de ouro”, “em que as mulheres terão aquilo que há tanto tempo lhes é negado – tempo livre, dinheiro e [inevitavelmente] um quarto só seu”. LAE Relógio D’Água

Há como que um sentido de urgência em continuar a fazer e a ver os clássicos. Esta é a crença de António Pires que, em vésperas de estrear a sua visão de À espera de Godot, confessa estar cada vez mais convicto de que “o tempo funciona em textos como este de uma forma muito particular, transformando-os, tornando-os mais próximos de nós”. Para o encenador, que leva agora ao palco do Teatro do Bairro esta peça incontornável de Samuel Beckett, “há textos que, de um ponto de vista humanista, são capazes de promover reflexões essenciais na formação dos seres humanos. Ali no palco, espelham aquilo que somos, e quero acreditar serem capazes de evitar que cometamos tantos disparates”. Este é, seguramente, um deles.

“A primeira motivação para o fazer foi desconfiar que muitas das pessoas que ouço falarem no Godot, provavelmente, nunca terão visto a peça”, explica Pires. Depois, olhando para o texto à luz dos nossos dias, “foi reconhecer nela situações que parecem dar uma leitura para coisas que se estão a passar”. O encenador exemplifica com a personagem Lucky (aqui interpretada por Mário Sousa): “quando comecei a reler a peça e cheguei à cena em que o escravo Lucky surge, vi imediatamente estes [novos] escravos que aí andam de bicicleta com aquelas coisas às costas”.

Como alguém disse, À espera de Godot, texto de finais da década de 1940, logo a seguir à II Guerra Mundial, é “uma peça em que nada ocorre, duas vezes”, e isso é surpreendentemente divertido. Nela, dois pobres coitados, Vladimir/Didi (Adriano Luz) e Estragon/Gogo (João Barbosa), esperam à volta de uma árvore por alguém de nome Godot. Como longa se torna a espera, os dois vão discorrendo sobre quem são, sobre o absurdo da vida e até sobre o próprio tempo onde parecem estar enclausurados. A dado momento, chegam Pozzo (Francisco Vistas) e o seu escravo Lucky que, embora proporcionem cenas mirabolantes e perturbadoras, acabam por ajudar, como salienta Didi, o tempo a passar.

Ao entardecer, entra em cena um rapaz (Carolina Campanela) anunciando que Godot não poderá comparecer, mas que volta, com toda a certeza, no dia seguinte. E, assim, com algumas desconcertantes variações, tudo volta ao início, com Didi e Gogo debatendo-se com o tormento do tempo que passa sem que Godot apareça.

A espera, o vazio ou a falta de sentido na existência são temas sérios que estão associados a À espera de Godot – Pires salienta mesmo a hipótese de suicídio que os dois protagonistas admitem a dado momento. Contudo, a peça não deixa de ser “uma comédia” protagonizada por “dois palhaços”, sem que isso lhes retire humanidade. Antes pelo contrário, “é a leveza, uma certa ligeireza e o olhar do próprio palhaço que lhes confere o humano”.

Assim, crê o encenador, lembrando que, atualmente, há uma produção de À espera de Godot na Broadway (encenada por Jamie Lloyd, com Keanu Reeves e Alex Winter), “um texto universal e divertidíssimo” como este “deve ser visto sem complexos ou preconceitos”. “Não é preciso ser erudito para o compreender”, garante. Apesar da agonia do tempo, À espera de Godot “são jogos de palhaços, de palavras, de atores a dizerem coisas muito simples”.

A partir da tradução de José Maria Vieira Mendes, o espetáculo tem cenografia de Alexandre Oliveira, desenho de luz de Rui Seabra e som de Paulo Abelho. Estreia a 1 de outubro, mantendo-se em cena até 2 de novembro.

No próximo dia 8 de outubro, naquela que é a segunda temporada em Lisboa de Coelho Branco, Coelho Vermelho, cabe a Hugo van der Ding abrir o envelope que guarda um texto que nunca leu e dizê-lo para uma plateia cheia. “Podia ter ido espreitar os espetáculos ao You Tube e tenho três ou quatro amigos que já o fizeram, mas nunca quis perguntar como era. Acho que seria pior se soubesse”, afirma, sobre este projeto no Teatro Maria Matos que, até meados de dezembro, terá, noutros dias, como protagonistas Inês Castel-Branco, Rita Cabaço, Romeu Costa, Inês Lopes Gonçalves, Ana Brito e Cunha, Jorge Mourato, Beatriz Gosta e César Mourão. “Os bilhetes foram postos à venda e esgotaram muito depressa. Fiquei contente, mas estou um bocadinho nervoso. Tenho uma vaga ideia de que não se trata de uma comédia… o que me deixa mais descansado porque, se as pessoas não se rirem, não é responsabilidade minha! Estou muito ansioso, no bom e no mau sentido”, acrescenta o ator, que conhecemos também pelo seu trabalho como escritor e desenhador.

Já se sabe, Hugo van der Ding nunca tem apenas uma ocupação. Na verdade, confirma, está a fazer “milhares de coisas ao mesmo tempo”. No final de outubro ou início de novembro, chegará às livrarias o seu novo livro, editado pela Leya. “Ainda não é o meu primeiro romance, que estou prestes a acabar, mas peguei na ideia do [podcast] Vamos Todos Morrer, onde falei dos reis de Portugal, e juntei-os com as suas mulheres. À medida que ia escrevendo, larguei os textos originais e escrevi um livro do zero, são quase 70 pessoas, em mais de 400 páginas”, conta. “Tentei construí-lo como uma saga familiar. Se pensarmos bem, é uma família com um destino muito particular, todos parentes uns dos outros, todos descendentes do Afonso Henriques. Há ali histórias que a maior parte de nós nem sabe. Às vezes até me comovi um bocadinho. Não é um livro nada académico, juntei um pouco de humor, mas é sério e com muita investigação, num tom mais leve”, descreve. O título que lhe deu não podia ser melhor: Uma Família SurReal.

A par disto, o autor de Vamos Viajar na Maionese, o seu novo podcast com Tiago Ribeiro com quem fez Vamos Todos Morrer (os episódios saem ao domingo), está a preparar vários projetos teatrais. Além da adaptação de Tito Andrónico, de Shakespeare, que está a escrever para a companhia Estrutura, volta a trabalhar com o maestro Martim Sousa Tavares. Depois de, juntos, terem feito O Misantropo, a partir do texto de Molière, no Teatro Nacional D. Maria II, começarão a escrever uma peça, “à volta da história da inauguração” deste Teatro. Envolto ainda nalgum segredo está outro espetáculo: “Não sei se posso dizer muito, mas será uma ópera que vai ter direção musical do Martim, vai ser composta pelo Pedro Lima, e cujo libreto é meu”.

Hugo garante que tem também a decorrer outro ofício – “ando a trabalhar em ficar mais quieto e parar um pouco, sair da cidade e ir passar mais tempo no campo”. Para a próxima semana quis deixar sugestões especiais: “aquilo que andam a fazer alguns dos meus amigos muito queridos”. “Assim, não vendo gato por lebre, porque eles são todos awesome.”

Arte, de Yasmina Reza, com encenação de António Pires

Teatro Maria Matos

Até 30 de novembro

“Está incrível. É uma nova vida desta peça em Portugal, mas não vi da outra vez [com António Feio, José Pedro Gomes e Miguel Guilherme]. É difícil competir, porque o espetáculo foi um marco na altura, mas acho que estes atores estão muito bem.”

O nariz de Cleópatra, pois claro!, a partir de Augusto Abelaira, com encenação de Cristina Carvalhal

Teatro Variedades

Até 5 de outubro

“Fiz umas ilustrações para promover este espetáculo. É um exercício de imaginação sobre como seria o mundo se este ou aquele acontecimento tivesse sido diferente, como se disse do nariz de Cleópatra. Uma boa reflexão sobre o passado, o presente e o futuro.”

Mal Viver, de João Canijo

Filme disponível na Filmin

“Queria dar uma sugestão com a minha amiga Rita Blanco e ela está absolutamente brilhante neste filme.”

O Último Avô, de Afonso Reis Cabral

Dom Quixote

“É o romance mais recente dele, que vai ser lançado no dia 1 de outubro, na Casa do Jardim da Estrela, onde vou fazer leituras de alguns excertos. Já li os outros dois livros do Afonso e gosto muito da escrita dele. Sabe bem ver gente mais nova do que eu a escrever com tanta qualidade e a ir buscar temas, de certa forma, tão inesperados. O Pão de Açúcar é sobre a história da Gisberta, morta no Porto, com uma visão interessante e um olhar humano sobre que sociedade somos para um bando de miúdos ter feito aquela coisa.”

As Berlengas

de Benjamim

“Um disco um bocadinho experimental, muito fixe para se ouvir, por exemplo, em viagens de carro. Gosto muito.”

Há um herbário no deserto

de Mia Tomé

“Um disco que gravou nos Estados Unidos da América. A Mia tem passado umas temporadas no deserto do Arizona. É spoken word com música, é muito relaxante e ouço-o muito para escrever.”

Bandas sonoras de Noiserv

“Há sempre novidades a aparecer no canal de You Tube do Noiserv, mas ele tem também aquelas músicas incríveis para quem precisa de tirar a cabeça da atualidade e das notícias, que são as bandas sonoras que faz e que estão disponíveis para se ouvirem.”

Casa Capitão

“Abriu agora e tenho muita vontade de conhecer. É importante aparecerem sítios que sejam um safe space e que sirvam de resistência, de espaço cultural para quem vive na cidade, lugares onde se possam fazer coisas que não se fazem nos outros sítios, seguindo a vontade daquelas pessoas que vivem naquele território. É bom conhecermos zonas de Lisboa onde antes não andávamos tanto.”

Casa do Comum

“Não está numa boa fase em termos de sustentabilidade do projeto e é importante lá ir. Além de todas as outras coisas boas que tem e de ter um bar fixe, acaba por ser uma memória desses sítios onde nos sentíamos em casa e que têm desaparecido. Tem uma excelente livraria, ligada à Ler Devagar, que é outro sítio incrível e que se mantém, apesar das mudanças na LX Factory, e que faz um bom equilíbrio entre a resposta ao turismo e a resposta a quem vive na cidade.”

Gaza: Pensar, Resistir, Imaginar

Disponível no site do Teatro Nacional D. Maria II

“Foi uma conversa sobre o que está a acontecer em Gaza e acredito que é fundamental falar sobre o que se está a passar. O Nacional teve esta iniciativa e terá outras. Há uma frase que circula por aí como meme: ‘um dia quando isto acabar e tiverem morridos todos, vamos ser todos contra isto’. Até aqui todos nós pensámos: ‘como aconteceu o Holocausto?! Como foi possível?!’ e hoje, de repente, percebemos exatamente como foi, porque é exatamente o que está a acontecer agora. Ainda ontem o Presidente dos Estados Unidos da América disse ‘odeio os meus oponentes políticos’ e nós não estamos a fazer nada. Com o meu lado de historiador, é uma oportunidade para ver com os meus olhos como acontece, mas é terrível.”

A princípio, O Senhor Paul, de Tankred Dorst, até parece uma comédia de costumes.

Deitado num sofá sovado, rodeado de livros poeirentos e almofadas puídas, com um vetusto piano vertical a servir de base para um fogão elétrico, apresenta-se o senhor Paul. Velho e pesado, dele se escuta, num breve monólogo, uma ode às virtudes da existência letárgica. É então que a irmã, Luise, o interrompe, anunciando que vai à opera com bilhete oferecido, a uma récita de Aida. Na panela fumegante sobre o bico do fogão, há esparguete acabado de cozer para o jantar do senhor Paul, assim informa a irmã.

Surge então Helm, o novo proprietário do imóvel onde vivem Paul e Luise. O jovem acaba de herdar aquela velha e desativada fábrica de sabão e tem novos planos para o espaço. Pacientemente, o recém proprietário procura de Paul uma resposta à carta que enviara, onde explicava o seu projeto de negócio e a necessidade de os irmãos abandonarem o imóvel. Contudo, Paul prefere responder, a partir do assento do seu sofá, com rebuscadas evasivas, como se desconhecesse ou não entendesse as intenções do proprietário.

Com a chegada da histriónica namorada de Helm, da menina Anita (com quem Paul tem uma relação de vincada promiscuidade) e de um investidor imobiliário, instala-se a confusão, algo inesperada, é certo, mas muito propícia à estratégia do inquilino.

A paciência de Helm começa a esgotar-se quando percebe que Paul tem na sua posse a carta e que a leu. Mas, nesse momento, talvez seja já demasiado tarde para escapar à astuta teia tecida pelo aparentemente passivo senhor Paul.

Será a partir deste momento que a aparente comédia de costumes começa a ganhar forma de “uma fábula”, como aponta o encenador Álvaro Correia. Por isso, “embora assim pareça no início, não se pode dizer que O Senhor Paul seja, de todo, uma peça realista”.

Um texto desafiante e uns toques de magia

Acabou por ser uma escolha natural para o Teatro Aberto abrir a atual temporada com O Senhor Paul para, assim, assinalar o centenário do nascimento de Tankred Dorst (1925-2017), um dos mais importantes dramaturgos alemães da segunda metade do século XX. “Era um desejo antigo do Teatro Aberto fazer esta peça, que nunca havia sido encenada em Portugal”, sublinha Álvaro Correia. O Senhor Paul é um regresso da companhia de João Lourenço e Vera San Payo de Lemos ao autor de Fernando Krapp escreveu-me esta carta, peça que o Teatro Aberto produziu em 1997, com um elenco onde pontuavam, entre outros, Alexandra Lencastre, Rogério Samora e João Perry.

“Fazer este espetáculo tinha vários atrativos, como a ideia da imobilidade que vai conduzir ao caos ou as múltiplas camadas que acabam por torná-la tão ambígua”, conta o encenador dando como exemplo a relação de duplicidade que se vai estabelecendo entre o velho Paul e Helm. “Depois, havia um conjunto de desafios cénicos muito complicados de concretizar. Tão complicados que só os resolvemos com a ajuda de um jovem mágico”, confessa.

Sobre a peça, muito se disse e escreveu na altura da estreia. O Senhor Paul subiu ao palco em 1994, coescrita por Dorst com a sua colaboradora e companheira Ursula Ehler, “e muitos viram ali uma reação à reunificação da Alemanha”, com o avanço do capitalismo sobre a débil economia do leste. Hoje, esta perspetiva do homem que está sob a ameaça de despejo e procura resistir, poderia ser “uma história sobre a especulação imobiliária dos nossos dias” e, acrscentamos, no nosso bairro, na nossa cidade.

Porém, Dorst tinha uma explicação diferente, embora percebesse que a vissem como a história de “alguém [que] herdou uma fábrica e quer abrir uma lavandaria – o senhor Paul tem de sair, mas o senhor Paul fica”, naquele contexto das duas “Alemanhas”, logo após a queda do muro de Berlim. Segundo Correia, o autor remetia a figura do senhor Paul para os anos 50 do século passado, época do milagre económico do pós-guerra.

“Aquele personagem baseava-se num vizinho de Dorst que, quando a porta de sua casa se abria, ele via imóvel, recostado no sofá, rodeado de livros. Essa figura, conta [o autor] numa entrevista, repugnava-o, porque a sua mãe dizia que ele poderia ficar assim um dia. Mas, simultaneamente, essa figura, imóvel, culta, atraia-o”, conta o encenador. “Ao mesmo tempo”, acrescenta, “Dorst inspirou-se na lenda de São Cristóvão, o homem forte e grande que transportava às costas pessoas de uma margem para a outra de um rio, e num pequeno conto dos Irmãos Grimm acerca de uma criança perpetuamente imóvel sobre uma pedra e que ninguém é capaz de remover.”

Para lá das múltiplas leituras, O Senhor Paul é um texto desconcertante e surpreendente que, em boa hora, o Teatro Aberto revela entre nós. Para além de Miguel Loureiro no papel de Paul, e de José Pimentão no do herdeiro Helm, o espetáculo conta com uma notável galeria de secundários abrilhantada pelos atores Maria José Paschoal, Lia Carvalho, Iris Cañamero e Carlos Malvarez. Em cena na Sala Azul, até 9 de novembro.

Desde muito jovem que Inês Pires Tavares sentiu uma forte ligação às artes. Estreou-se na representação no palco do Teatro Armando Cortez, em 2015, num espetáculo encenado por Wanda Stuart, mas o seu primeiro amor foi a música, tendo estudado canto e violoncelo no Conservatório de Lisboa. Em 2020, iniciou a sua carreira televisiva na novela Amar Demais, da TVI, e desde aí nunca mais parou. Tem sido presença assídua nos canais portugueses, mas também no teatro. No ano passado, participou na peça de grande sucesso Querido Evan Hansen, no Teatro Maria Matos, e agora podemos vê-la no Teatro Trindade com Julieta e Romeu.

Na reescrita contemporânea do clássico de Shakespeare, seguimos a história de dois jovens que se apaixonam num grupo de teatro. O tema não podia ser mais atual: Romeu é filho de migrantes; Julieta, filha de um político xenófobo. A peça estreou a 11 de setembro e tem tido “um feedback muito positivo”. Inês não revela muito sobre o espetáculo, mas adianta que “abre vários caminhos” e que o espectador “pode tirar várias conclusões”. “Eu própria ainda estou a tentar descobrir e acho que vai ser assim até ao fim”, diz-nos.

Inês irá vestir a pele de Julieta até dia 28 de outubro. Depois disso, a atriz, que tem tido um ano cheio, segue para umas merecidas férias. Sobre projetos futuros, afirma, com um sorriso, que “o que vier virá”.

Para onde vão os guarda-chuvas

de Afonso Cruz

Companhia das Letras

A primeira sugestão da atriz é o livro Para onde vão os guarda-chuvas, de Afonso Cruz. O romance passa-se num Oriente efabulado e acompanha a história de várias personagens fascinantes, como a de um homem que quer ser invisível, de uma mulher que quer casar com um homem de olhos azuis, ou de um poeta mudo. “Li este livro há pouco tempo. Nunca tinha lido nada deste escritor, mas fiquei rendida com esta obra.” Para além da história, Inês destaca “o estilo do autor, que tem uma forma muito particular de escrever”.

Dias Perfeitos (2023)

Filme de Wim Wenders

Disponível na plataforma Filmin

Dias Perfeitos, de Wim Wenders, “é das coisas mais simples e mais bonitas que vi nos últimos tempos. A beleza da simplicidade neste filme é qualquer coisa de extraordinário. Está muito bem filmado, o ator principal quase não fala durante todo o filme e consegue cativar-nos desde o primeiro segundo”. A história gira à volta do pacato Hirayama, empregado de limpeza de casas de banho públicas, cujos tempos livres são dedicados a simples prazeres da vida como a leitura, a música ou a fotografia.

Cut the World (2012)

Disco de Antony and the Johnsons (atualmente Anonhi)

Por último, a atriz recomenda o seu álbum preferido – Cut the world, de Antony and the Johnsons (a artista transgénero mudou, entretanto, para o nome Anohni). “Ela tem uma voz muito particular, tem um lado sombrio e meio melancólico. Quando oiço este disco viajo automaticamente para outro sítio, faz-me sentir coisas muito especiais. Há uma magia que não consigo pôr em palavras”. Inês não hesita em recomendar toda a discografia de Anonhi: “aconselho muito este e outros discos dela, porque é incrível”, remata.

paginations here