Publicou o seu primeiro livro aos 51 anos. A que se dedicou, entretanto?

Ao meu trabalho que é ser publicitário.

Como surgiu a necessidade da escrita?

Foi mais curiosidade do que necessidade. Habituado a contar histórias com 30 segundos, quis perceber como se contava uma história com 300 páginas. E como sou teimoso, fui tentando e errando, errando…

Porque escolheu este período histórico e a construção da ponte para tema do livro?

A primeira coisa a surgir foram as personagens através de histórias que me contavam. A maior parte são baseadas em pessoas que existiram num bairro alfacinha nos anos 50. Como essa realidade não fazia sentido nos dias de hoje, precisei de recuar no tempo. Precisava de uma obra que fizesse as pessoas virem de fora trabalhar e viver nos pátios operários. De repente a ponte foi uma espécie de “Ovo de Colombo”. Ainda ninguém tinha escrito sobre a sua construção e, além disso, gosto muito da ponte.

Porquê?

A ponte levava-me de férias quando era miúdo e ia para o Algarve com os meus pais. Ainda hoje mantém esse simbolismo.

Como possui um conhecimento tão apurado do bairro de Alcântara, e das suas gentes, no final do Estado Novo?

Fui estudar. Nunca vivi em Alcântara e foi no Gabinete de Estudos Olisiponenses que encontrei muita informação interessante sobre o bairro. Fui também à junta de freguesia e falei com pessoas de Alcântara que frequentam a universidade da terceira idade e que eram jovens nessa altura.

Concorda que o bairro de Alcântara é o verdadeiro protagonista do livro? O local onde se concentram dois fluxos opostos: o dos operários de todos os pontos do país que vêm trabalhar na construção da ponte e o dos soldados que partem para a guerra colonial.

Penso que o verdadeiro protagonista será o Pátio do Cabrinha. Depois alarga-se ao bairro de Alcântara que é simbólico da transformação que o país atravessava na altura.

É também aqui que se cruzam, num dos mais belos momentos do livro, os destinos dos dois irmãos protagonistas. Um embarca para a guerra passando por baixo da ponte que o outro constrói.

A certa altura percebi que o livro era sobre um paradoxo: um país que, ao mesmo tempo e no mesmo sítio, constrói uma ponte e uma guerra. Percebi que tinha o tema do livro e montei-o em cima desse positivo e negativo. Aproveitei essa boleia para encher o livro de outros paradoxos.

No fundo, quando descreve este bairro é a todo um país que se refere: a fome, a miséria, o analfabetismo, o alcoolismo, a violência doméstica, a prostituição, a opressão, a guerra…

Sim. A ponte é ainda hoje usada como símbolo de uma boa governação do Estado Novo. Interessava-me investigar e perceber a parte negra de tudo aquilo que as pessoas se esquecem quando falam da ponte. Existe cada vez mais um saudosismo de uma determinada situação que é romantizada e não corresponde à realidade. Pretendia expor tudo o que era verdadeiramente podre na ditadura portuguesa e matar a ideia de que a ponte representa um símbolo de excelência do Estado Novo.

Esta é uma ponte erguida como símbolo de modernidade num país muito pouco moderno. Nesse sentido, é uma ponte de aço com “pés de barro”?

Completamente. Atrevo-me a dizer que a ponte era a única coisa moderna neste país. Ainda a ponte estava a ser construída quando foi renovada a proibição do biquíni nas praias portuguesas.

De todas as personagens que criou, Ângelo Barraquinho é a mais enigmática. O único letrado do Pátio do Cabrinha quer apender a desler. Pode desvendar um pouco do seu significado?

O meu pai teria ficado muito feliz se tivesse vivido para ver este livro. Ele lia muito e era muito crítico do Estado Novo. Os seus últimos anos foram com demência. Talvez o Ângelo Barraquinho seja um pouco o meu pai. E, voltando à questão do paradoxo: se tenho alguém que precisa de aprender a ler [Vitor Tirapicos, o protagonista do livro] tenho que ter o seu contrário.

Morte, pobreza, violação, tortura, mutilação, são temas centrais no livro que convivem com uso frequente do humor. Esse recurso, contudo, não afeta a seriedade da narrativa nem a dignidade das personagens centrais. Como conseguiu esse equilíbrio?

Há duas formas de lidar com o que nos revolta, uma inteligente, outra menos. A menos inteligente é agressiva, a outra é através do humor. Precisava da ironia para que o livro não fosse tão raivoso. A descrição do irmão na guerra, por exemplo, que eu não inventei, é de uma violência atroz. Há momentos, como esse, em que não se deve fazer humor e há outros que aguentam.

Há um momento do livro em que diz que os problemas das pessoas, vistos do alto da ponte, parecem insignificantes. Isto prende-se com uma ideia que permeia toda a obra: a da indiferença de Deus perante os destinos humanos?

Sim, essa é capaz de ser a minha passagem favorita do livro. Incomoda-me profundamente, não a fé das pessoas, mas a forma como é trabalhada e aproveitada pelos homens. Portugal é profundamente hipócrita e a religião está intimamente ligada a isso, tal com a Igreja Católica ao Estado Novo. Portugal tem uma história de 500 anos que, em nome de Deus, se permitiu fazer tudo e mais alguma coisa.

Pés de Barro já foi comparado a Memorial do Convento. Sente que é inevitável falar em Saramago quando se lê o seu livro?

São dois livros, com as distâncias devidas, sobre as duas obras mais emblemáticas dos respetivos regimes, ainda que separadas por séculos. Nesse aspeto, a comparação é inevitável. Gosto muito do [José] Saramago, e para mim a comparação é uma honra. Mas, sinceramente, em termos de escrita, não acho. Nomeadamente, a questão da ausência dos diálogos com travessão prende-se com a minha origem de designer e com a confusão que me faz a mancha da página. É uma questão gráfica, não gosto das interrupções no texto. Ao nível das personagens, o Vitor Tirapicos pretende ser uma homenagem ao Tom Joad de As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, o meu escritor de eleição pela forma como retrata a miséria, não ao Baltasar Sete Sóis [protagonista de Memorial do Convento]. A Dália, já era muda, mas foi criada como personagem secundária na primeira versão do livro. Porém, achei-a tão interessante que a tornei protagonista na segunda versão.

O final da obra, ousado como solução narrativa, ao contrariar a realidade histórica produz algo só possível no universo da criação artística, neste caso da ficção literária. É um ato de “justiça poética”?

Sim. Não podia chegar ao fim e deixar tudo na mesma. Alguém tinha de pagar por aquilo que descrevo ao longo do livro. Se na vida a justiça tão poucas vezes se cumpre, ao menos que se cumpra na literatura.

O livro é sobre o passado, porém, ao lê-lo, não consegui deixar de sentir que é uma obra escrita para o tempo histórico e social que estamos a viver. Teve essa intenção?

A partir de determinada altura, sim. Não tive, nem tenho, qualquer intenção moralista ou pedagógica e espero não vir a ter. No entanto, como diz António Lobo Antunes, “uma população que lê é uma população que não se deixa escravizar”. Acredito que os livros, e a arte em geral, devem contribuir para aprofundar o conhecimento das pessoas.

O que sentiu ao ganhar o Prémio Leya, atribuído por um júri tão prestigiado?

Senti que tinha escrito um livro. Tinha coisas no computador que achava que não possuíam qualidade; quando acabei este livro pareceu-me que não me envergonhava. O Prémio Leya teve, por isso, muita importância, porque no fundo aquela gente tão prestigiada está a dizer que eu sei escrever. Para além de tudo, o que prémio me trouxe de bom até agora foram as pessoas que tenho conhecido, a equipa de Leya, as experiências que tenho vivido, os sitos onde tenho ido.

O Gabinete de Estudos Olisiponenses (GEO) apresenta Lisboa na Época Moderna. Quotidianos, Artes e Ofícios, uma exposição dedicada ao quotidiano e às profissões de Lisboa entre os séculos XVI e XVIII. Assente numa investigação histórica rigorosa, a mostra revela, através de reproduções de documentos, cartografia, pinturas, gravuras e painéis de azulejos, a dinâmica cultural, social e económica da cidade a partir dos seus ofícios e atividades profissionais.

Regateira

O regateio era uma profissão exercida sobretudo por mulheres dos meios sociais mais desfavorecidos. Vendiam a retalho produtos alimentares – peixe, marisco, pão, produtos hortícolas ou galinhas – à porta de sua casa, na Ribeira ou em circulação pela cidade. Tinham grande liberdade de movimentos, mas as posturas municipais mais antigas exigiam que fossem casadas ou viúvas “honestas”.

A sua atividade era rigorosamente controlada e corriam o risco de ser multadas e até açoitadas se as mercadorias não fossem supervisionadas pelo Senado. Faziam-se anunciar com pregões que ecoaram na cidade até meados do século XX.

Cristeleira

Profissional de saúde responsável por administrar “ajudas” — clisteres purgativos — prescritos para o tratamento de diversas doenças. Para exercer a função, era obrigatório submeter-se a um exame perante o físico da cidade e, se aprovada, receber a carta de ofício emitida pela Câmara de Lisboa.

O seu principal instrumento de trabalho era o cristel, que devia estar em perfeitas condições de higiene e funcionamento. As profissionais que desrespeitassem as boas práticas estavam sujeitas a multas e, no limite, a pena de prisão. Com os avanços da medicina, este ofício entrou em declínio e foi extinto no decurso do século XVIII.

Quadrilheiro

Os quadrilheiros surgiram durante o reinado de D. Fernando, no século XIV, com a função de manter a ordem nas cidades. Eram recrutados compulsivamente entre os cidadãos mais respeitáveis e obrigados a cumprir um mandato de três anos, sem remuneração.

Cada quadrilha era formada por vinte homens que, sem qualquer formação específica, tinham a missão de denunciar e intervir em diversas situações que ameaçassem a ordem pública e a moral vigente. Eram identificados por uma vara verde com insígnias, que carregavam consigo, sendo frequentemente agredidos e ridicularizados. A instituição dos quadrilheiros foi extinta no século XIX.

Aguadeiro

São frequentemente representados na iconografia de Lisboa carregando barris de água em carroças, com a ajuda de animais de carga ou às costas. O aguadeiro era fundamental para o funcionamento da cidade, levando água desde os principais chafarizes e fontes aos pontos mais distantes e inacessíveis da cidade. A partir do século XVIII, essa função passou a ser desempenhada sobretudo por imigrantes originários da Galiza.

Almocreve

Desde a Idade Média o almocreve era uma presença assídua nas cidades, aldeias, estradas e caminhos do país. Com o seu animal de carga transportava e distribuía alimentos e outros bens, ligando por terra as regiões mais remotas. Foi uma profissão essencial para o comércio interno e manteve-se até se tornar obsoleta com o desenvolvimento dos transportes.

Calafate

Responsável por vedar as embarcações de madeira, este artesão era essencial numa época em que o comércio marítimo se impunha como uma das mais fortes atividades económicas.

Na Ribeira das Naus, o imenso estaleiro ativado no século XVI, trabalhavam centenas de carpinteiros e calafates. Enquanto os primeiros construíam e reforçavam a estrutura dos navios, os segundos garantiam a sua impermeabilidade, preparando-os para enfrentar longas travessias oceânicas. A técnica consistia na aplicação de um calafeto — geralmente produzido com alcatrão e breu aquecido — que selava as juntas, protegendo o casco contra a infiltração de água.

Odreiro

Artesão que fabricava os odres, recipientes feitos de peles de animais para transporte de líquidos como vinho, azeite, vinagre, leite ou água. Usados em contexto rural e urbano, exigiam muita perícia na sua confeção. Normalmente o pescoço do animal servia como gargalo, sendo a impermeabilização feita com pez, uma substância resinoso-vegetal.

A exposição Lisboa na Época Moderna: Quotidianos, Artes e Ofícios está patente ao público no GEO [Palácio do Beau-Séjour- Estrada de Benfica, 368], até 28 de novembro. Entrada livre.

Estão previstas visitas orientadas (máximo 10 pessoas) nos dias 23 de setembro, 15 de outubro e 13 de novembro em dois horários: 11h30 e 15h30 (inscrição: geo@cm-lisboa.pt)

Para além das visitas haverá um ciclo de conferências a 4 de setembro, 9 de outubro e 4 de novembro, sempre às 18h.

A entrada é livre, sob marcação, em todas as atividades.

António Carlos Cortez

Condor

Neste conjunto de vinte e sete poemas longos de verso caudaloso, António Carlos Cortez refere-se ao autor d’Os Lusíadas, Luís Vaz de Camões, como “poeta da poesia”. No seu mais recente livro, também Cortez o é, na medida em interpreta a realidade do mundo presente (“tempo tétrico do averno técnico” onde ninguém já tem “ouvidos para a musa”) à luz da tradição poética, enquanto reflete sobre a natureza e significado da própria poesia (“Sim, a poesia / é uma forma de pressentimento das eras / que sobre eras vêm”). A obra, que elege o “oráculo como arquétipo”, convoca o passado literário como refúgio para o esquecimento da alienação do presente (“Portugal (…) no porto do desabrigo e da infâmia”). Nesta leitura alegórica, o condor – mensageiro dos deuses na mitologia andina, o maior pássaro da terra e o único animal que pode olhar o sol de frente, sem cegar – é o próprio poema (“condor-poema”): “animal poético animal perfeito / animal profético”. Escreve António Carlos Cortez: “A poesia acabará também por ser (…) uma ave a caminho do sol que a cegará absolutamente. Só na cegueira a poesia poderá continuar e aí terá a sua última fase lúcida”. LAE Caminho

Stanisław Lem

A Máscara e Outros Contos

Em O Enigma, último dos contos desta coletânea, o mestre da ficção especulativa, Stanisław Lem (1921-2006), relembra o papel do Santo Ofício como principal opositor ao avanço da ciência. Na realidade, o grande escritor polaco sempre cultivou o ideal de liberdade como utopia. De ascendência judaica e apoiante da resistência, como mecânico, dedicou-se a sabotar carros alemães durante a invasão nazi. Em 1976, foi expulso da Associação de Escritores de Ficção Científica e Fantasia da América, por ter criticado a fraca qualidade da produção norte-americana no género. A Máscara reúne treze contos escritos entre 1956 e 1993 que revelam os diferentes temas e influências que dominaram as suas obras de grande fôlego como Solaris (1961): a contaminação do romance policial e da literatura gótica, o interesse pela cibernética e a psicologia, o tom grotesco e humorístico, a relação nem sempre pacífica entre a humanidade e a inteligência artificial. Em todos eles é possível reconhecer os elementos estilísticos que contribuíram para tornar Lem popular junto de uma larga camada de leitores, como a descrição minuciosa dos detalhes, baseada numa espantosa erudição científica, os diálogos descarnados, essenciais, rápidos, inspirados no modelo norte-americano, ou a procura constante de uma dimensão existencial profunda. LAE Antígona

Mónica Baldaque

As Casas da Vida de Agustina

Nascida em 1922, desde cedo ficou patente a vocação literária de Agustina. A “Sibila”, de 1954, constitui um enorme sucesso e revela a sua mestria na arte do romance. A relação com a região duriense, durante largas temporadas da sua infância e adolescência, marca de forma indelével a sua obra. A escritora escreveu em 2013, no Caderno de Significados: “Os lugares físicos são fonte de revelação, porque eles guardam o espectro do acontecimento”. Neste livro, a pintora e escritora, Mónica Baldaque, filha de Agustina recorda a “vida sábia” da mãe e “o reflexo das paisagens por onde passou”. A partir da casa de seus pais em Vila Meã, onde nasceu a 15 de outubro de 1922, Agustina, originária de uma família com “espírito de nómadas”, mudou muitas vezes de morada, apenas de passagem ou de forma mais demorada. Este livro relembra as suas vivências e a relação que estabeleceu com a escrita em cada um desses “lugares físicos”. Evocando a Casa do Gólgota, sua última morada, escreve Monica Baldaque; “foi mais uma casa da vida de Maria Agustina, e não A Casa da Vida. Essa, e por fim, não a vejo noutro lugar senão na sua obra.” LAE Relógio D’Água

Eugenio Carmi e Umberto Eco

Três Contos

Exemplo perene de colaboração entre um artista visual e um escritor, estes três contos revelam como as pessoas se enriquecem e ganham novas dimensões em contacto umas com as outras: face às palavras de Umberto Eco, o pintor Eugenio Carmi tornou-se ilustrador e face às imagens de Eugenio Carmi, o filosofo, semiólogo e escritor Umberto Eco tornou-se fabulista. A Bomba e o General mostra como a harmonia de mundo se pode destruir com uma guerra atómica. Os Três Cosmonautas glosa o tema da tolerância e do respeito à diferença entre um marciano com seis mãos e três cosmonautas rivais: um americano, um russo e um chinês. Os Gnomos de Gnu é uma parábola sobre o colonialismo e a “curiosa” noção ocidental de “civilização”. Todos ostentam belíssimas ilustrações a aguarela, entre a geometria e a abstração, com recurso à colagem de fragmentos de papel e tecido. Os dois primeiros contos foram publicados originalmente em 1966, o último em 1992. Infelizmente, mantêm plena atualidade. Num momento em que vozes se levantam a favor do rearmamento da Europa e do mundo e da reintrodução do serviço militar obrigatório no nosso país, e em que vemos crescer a intolerância para com o “outro”, este livrinho é de leitura imprescindível para miúdos e graúdos, pais e educadores, humanos e extraterrestres. LAE Gradiva

Giuliano da Empoli

A Hora Dos Predadores

Entre os títulos mais aguardados da 82.ª edição do Festival de Cinema de Veneza encontra-se The Wizard of the Kremlin, de Olivier Assayas, que adapta o romance de estreia de Giuliano da Empoli, hoje mais reconhecido enquanto ensaísta do que conselheiro político, apesar das duas atividades coexistirem em toda a produção escrita deste autor de origem italiana e suíça. A Hora dos Predadores não se compadece com aparências ou palavras meigas para falar do presente e antecipar o pior que espreita. “Hoje, as nossas democracias ainda parecem sólidas. Mas ninguém pode duvidar de que o mais difícil ainda está por vir. O novo presidente americano passou a encabeçar um cortejo variegado de autocratas descomplexados, de conquistadores da tecnologia, de reacionários e de teóricos da conspiração impacientes por chegarem a vias de facto.” Giuliano da Empoli relata situações a que assistiu protagonizadas por aqueles que alimentam e tiram partido da máquina do caos: a mesma que inflama o comportamento dos seres humanos com infinitas perceções que mais não são do que extrapolações abusivas da realidade. O poder crescente da Inteligência Artificial aponta para esse mesmo abismo, do qual é uma espécie de rosto incorpóreo e totalitário. RG Gradiva

Sigrid Nunez

Qual é o teu tormento

Depois de vencer o National Book Award com O Amigo, Sigrid Nunez regressa aos romances com Qual é o teu tormento, obra adaptada ao cinema por Pedro Almodóvar com o título O quarto ao lado, protagonizado por Tilda Swinton e Julianne Moore. A história é a de duas amigas, cujos nomes desconhecemos, uma delas a fazer tratamento para um cancro terminal. Depois de inicialmente se recusar a ser cobaia numa série de tratamentos que provavelmente não a iriam salvar, todos a convenceram a não desistir. Afinal, “ela não queria sair da festa mais cedo”. Todos menos a filha, com quem pouco contacto tinha. Num diálogo contínuo entre a narradora e a amiga doente, vamos ainda acompanhando a relação da narradora com o ex-marido e os motivos que levaram a filha a afastar-se da mãe, sem nunca perder o que está por detrás desta narrativa: o poder da amizade. Sem querer “partir numa angústia humilhante”, a mulher doente revela à amiga que possui um medicamento para a eutanásia e que gostava que ela a acompanhasse nos últimos dias. Não quer que a ajude a morrer, apenas que lhe faça companhia e esteja com ela até ao fim. “Alguém disse: Quando vens ao mundo tens pelo menos uma pessoa contigo, mas quando o abandonas estás só. A morte acontece a todos nós, mas continua a ser a mais solitária das experiências humanas, que nos separa em vez de nos unir.” Exceto neste romance. SS Livros do Brasil

Patrícia Portela

Manual para andar espantada por existir

À semelhança do “panfleto mágico em forma de romance” em que se inspira – Aventuras de João Sem Medo, escrito por José Gomes Ferreira no tortuoso ano de 1933 –, este é também um livro ensombrado por tempos difíceis, onde nunca é demais alertar para a importância de resistir. Para isso, Patrícia Portela apela a que se cultive a imaginação e escreveu este Manual, advertindo desde logo o leitor (de todas as idades) para não tente “pensar só com a parte lógica do cérebro”, senão será incapaz de se “espantar por existir” e, naturalmente, de fazer a viagem proposta por este livro com capa dominada pelo amarelo, cor que, afiança-se, seria a do espanto se “o espanto tivesse uma cor”. Vestindo o papel de João Medrosa, a aventureira que percebe ser “o medo um sentimento que (…) pode paralisar as pessoas e impedi-las de sonhar livremente”, a autora atravessa o muro da realidade e leva-nos de volta a essa antítese do país sombrio que é a Floresta Branca, lugar das aventuras de João Sem Medo no folhetim de Gomes Ferreira. Ali, à luz dos mais de 90 anos que separam as duas narrativas, ressurge todo um universo prodigioso de fantasia e imaginação, alimentado pela emergência de combater velhos fantasmas que retornam através da prodigiosa faculdade humana do pensamento e da curiosidade. FB Caminho

Tiago Salazar

O judeu de Santa Engrácia

Viajante, escritor e guia, Tiago Salazar inspirou-se no mito em torno da construção da Igreja de Santa Engrácia para escrever o mais recente romance, O judeu de Santa Engrácia. Corria o ano de 1631 quando o cristão-novo Simão Lopez Pires de Sólis foi acusado de ter profanado as relíquias do templo de Santa Engrácia. “Mandar alguém para o cadafalso sem prova cabal era comum no nosso burgo, como deveria ser noutros, assistidos por um poder despótico e venal.” Apesar de não ser a primeira vez que presenciava tais rituais, Antero Figueira, homem de leis, assistiu à morte na fogueira de Simão e sentiu que daquela vez estava a ser cometida uma tremenda injustiça e resolve investigar o porquê de andar Simão a rondar a igreja inacabada a horas tão tardias. “A execução de Simão era o grau máximo da impunidade das trevas. E o facto de as gentes que ali acorreram não o terem apedrejado, e muitos em surdina o tomarem por vítima de uma ratoeira, mais me faz convicto de haver ali pano para mangas.” Embarque nesta viagem até ao século XVII e descubra o que levou Simão a manter-se calado face à acusação que lhe pendia até ao momento de atearem o lume, altura em que afirmou: “Morro inocente! E é tão certa a minha inocência como é certo que nunca se hão-de acabar aquelas obras, por mais que se façam!”. SS Oficina do Livro

Em que altura da sua vida sentiu o apelo da música?

Comecei a tocar guitarra por volta dos 12 anos. Aprendi com os escuteiros e a partir daí nunca mais deixei de tocar. A guitarra é um instrumento que se vai sempre aprendendo, está sempre em desenvolvimento. Mas foi só quando entrei para os Xutos & Pontapés que percebi que poderia fazer vida profissional na música.

O que ouvia na adolescência?

Houve uma primeira fase em que estava sempre a ouvir Beatles, e aprendi a tocar praticamente toda a obra deles. Depois em 1976, 1977, ouvia muito Genesis. A partir de 1978 comecei a ouvir Clash e Sex Pistols, e também reggae. A seguir veio a revolução de new wave, em que passei a ouvir Police e uma série de outras bandas.

Qual delas influenciou mais o seu trabalho?

Talvez os Beatles, porque foi com quem aprendi a tocar e a gostar de fazer canções. Mas o punk também teve muita influência porque me ensinou a estar em palco e a encarar o espetáculo.

Ainda se lembra do seu primeiro concerto?

Foi em agosto de 1975 na Zambujeira do Mar, durante o intervalo de uma banda de baile. Eu tocava baixo num grupo e fomos para o palco enquanto a outra banda descansava. Foi muito engraçado, correu muito bem. Essa foi a primeira vez que subi ao palco para tocar baixo. Depois disso, comecei a fazê-lo mais vezes com outros amigos.

Lembra-se da sensação que teve?

Lembro-me de estar em palco e pensar “é aqui que quero estar”. Acho que é essa a melhor descrição. Foi uma espécie de encantamento, de deslumbramento, e de repente aquilo acaba e quer-se mais. Ainda por cima fica-se com uma sensação que nunca se teve até aí, que é uma sensação de realização, do público gostar de nós, que é também outra coisa que faz parte deste vício de estar em palco.

Os Xutos mantêm-se no ativo há mais de 40 anos. Qual é o segredo para esta longevidade?

Não sei se é segredo. O que tem acontecido é que, seja nos bons ou nos maus momentos, há sempre um amanhã, há sempre outro concerto, há sempre alguém que nos pede para fazermos isto ou aquilo, para participarmos nisto ou naquilo. Tem havido sempre uma missão da banda para aceitar esses convites e também para irmos fazendo as músicas necessárias para que isso aconteça. Tem sido assim desde sempre. Claro que no início isto acontecia com menos frequência. Íamos tocar a algum lado e passados dois ou três meses aparecia outro convite, até passar a ser uma coisa quase semanal.

E nunca se fartaram uns dos outros…

O respeito que sempre tivemos uns pelos outros e a amizade que sempre nos uniu fez com que as zangas acabassem por passar rapidamente…

Olhando para o percurso dos Xutos, qual é a coisa de que mais se orgulha?

Tenho grande orgulho nos concertos que fizemos no Estádio do Restelo ou no Altice Arena. Tenho orgulho também em termos sido os primeiros a fazer muitas coisas, tanto em termos de concertos como de gravações, e de termos aberto muitas portas e sermos exemplo para muitos músicos. Quando as pessoas falam comigo, sejam mais velhas ou mais novas, agradecem-me. Claro que não é para agradecer, mas realmente acho que, de alguma forma, contribuímos para abrir as portas a muita gente, mas também levámos muitas pessoas a quererem prosseguir uma carreira musical.

As pessoas pedem-lhe conselhos?

Não, agora já não é por aí. Acho que o exemplo serve mais do que isso. Verem que os Xutos & Pontapés conseguiram montar um modo de vida e um espetáculo coerente e honesto com coisas criadas por nós, acho que é um exemplo muito bom para muita gente.

Como vê o estado do rock português atualmente?

Acho que o mais importante é as pessoas gerirem os seus projetos de forma inteligente sem estarem dependentes de qualquer espécie de sorte. Há muita gente a fazer coisas boa. Acho que a música portuguesa está numa fase como nunca esteve, bastante bem.

Resistência, Rio Grande, Cabeças no Ar ou Tais Quais são projetos com sonoridades muito diferentes dos Xutos. Essa diversidade enriqueceu-o enquanto músico e compositor?

Com certeza. Houve uma altura ali por volta dos anos 90, quando começou a Resistência, em que os Xutos estavam um bocado fechados em si próprios e a situação estava a ficar muito cansativa e até perigosa, por assim dizer. Passar a fazer parte de um grupo de várias cabeças pensantes, com várias músicas diferentes, foi como abrir as janelas da casa. Houve um ar novo, um pensamento novo, e o convívio também ajudou muito. Tentei contribuir para que esse convívio fosse fresco e são, para que não entrássemos em disputa de egos. Depois com os Rio Grande aconteceu a mesma coisa, porque aí em vez de estar virado para música de bandas como os Delfins ou os Heróis do Mar, passei a trabalhar com personalidades como o Rui Veloso, o Jorge Palma, o Vitorino, ou o João Gil, que são personalidades únicas, já não são bandas. E essas personalidades têm os egos muito desenvolvidos [risos]. A minha maneira de ser e a minha experiência de grupo fez com que todos estes projetos dos quais fiz parte fossem experiências de amizade, de respeito e de felicidade.

Há alguma música sua (ou de um dos seus projetos) que tenha sido um tremendo sucesso, mas de que não gosta particularmente?

Não posso responder a isso, porque gosto das músicas todas [risos]. Claro que há músicas de que gosto mais e músicas às quais devo muito, como Circo de Feras, A Minha Casinha, Contentores, Postal dos Correios (Querida Mãe Querido Pai), Dia de Passeio, A Noite… são canções que se tornaram sucessos imensos e às quais devo muito. Mas às vezes, nos espetáculos dos Xutos ou da Resistência, vamos buscar músicas menos conhecidas ou menos badaladas, mas que são bastante estimadas por nós, representam algo especial, o que me leva a dizer que não há nenhuma música que eu não goste, todas são especiais.

Há 50 anos que sobe aos mais diversos palcos. Se não tivesse sido músico, o que se imagina a fazer?

Se os Xutos não se tivessem formado em 1978, talvez tivesse seguido a minha carreira em Agronomia. Possivelmente, por esta altura, ou teria uma carreira como engenheiro, ou teria sido professor. E possivelmente continuaria a tocar nuns grupos quaisquer só para me entreter [risos]. Não sei se faria canções, mas tocaria, com toda a certeza.

Em setembro, no São Luiz, festeja os 50 anos de carreira com dois dias de concertos. Como vai ser?

Eu queria tocar com todos os grupos, mas não vou conseguir, porque somos muitos e não há tempo suficiente. No primeiro dia começamos com o meu projeto a solo, com os meus dois filhos e com o Zé Moz Carrapa na guitarra e o Nuno Espírito Santo no baixo, que são quem me tem acompanhado ultimamente. Daí sobem ao palco alguns convidados (para já estão confirmados o Pedro Jóia, a Teresa Salgueiro e, até prova em contrário, a Mariza). A segunda parte do espetáculo é toda com os Xutos & Pontapés. No segundo dia, o concerto é às 17h e começamos com a Resistência. Depois do intervalo entram os Tais Quais, e a seguir o Vitorino, o João Gil e o Jorge Palma (o Rui Veloso não pode estar presente) e vamos cantar algumas canções do Rio Grande. Muitos dos meus convidados vão ter de ficar na plateia, porque já toquei mesmo com muita gente, mas tenho pena de não os poder chamar a todos ao palco. Mais do que uma celebração, isto é a minha maneira de agradecer a toda a gente que tem trabalhado comigo e, acima de tudo, ao público e às canções que me ajudaram a chegar até aqui.

Depois destes concertos de comemoração o que se segue?

Estou a deixar espaço para pensar nisso em outubro porque este verão tem sido muito intenso. Haverá tempo para nos juntarmos outra vez. Já há concertos marcados dos Xutos & Pontapés, da Resistência e também meus a solo, para o Natal e para o ano que vem.

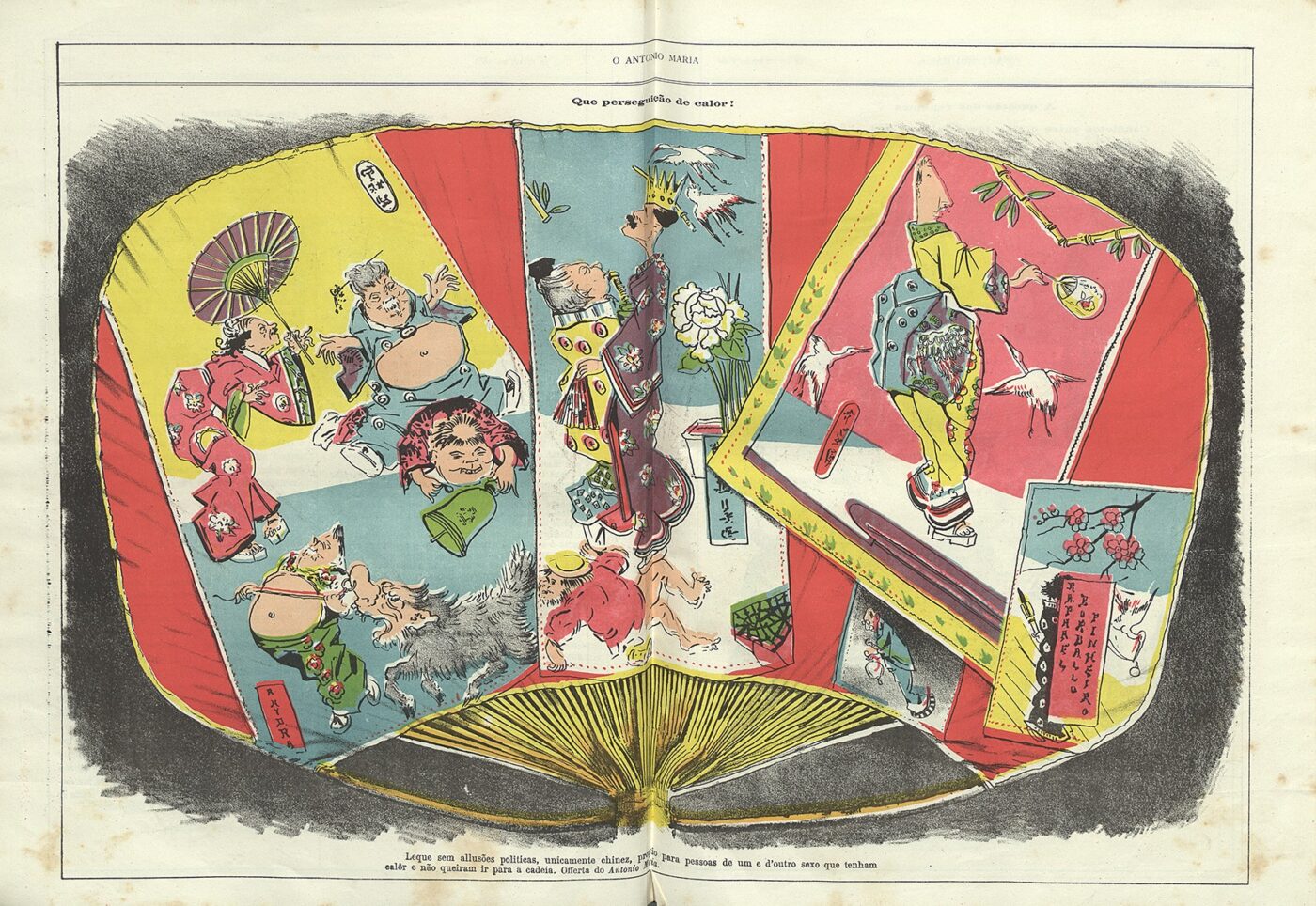

Bordalo à Moda do Japão

Até 31 agosto

Casa Ásia – Coleção Francisco Capelo e Museu Bordalo Pinheiro

Integrada na programação Osaka 2025 em Lisboa, uma exposição do Museu Bordalo Pinheiro que se apresenta dentro e fora de portas, mostrando a influência do japonismo na obra do artista. Apresentam-se sobretudo trabalhos gráficos, além de duas cerâmicas.

Luiz Carvalho

50DE25

Até 19 agosto

Sociedade Nacional de Belas-Artes

Luiz Carvalho mostra um conjunto de fotografias, captadas entre o 25 de abril de 1974 e o 25 de novembro de 1975, quando tinha apenas 19 anos. “Retratos de um povo em movimento, da festa e do risco, da esperança e da inquietação, que ainda hoje ressoam na sociedade portuguesa.”

Intimidades em Fuga. Em torno de Nan Goldin

Até 31 agosto

MAC/CCB

Exposição coletiva, que reúne 66 obras de 36 artistas, em suportes como pintura, escultura, fotografia e vídeo. Partindo da obra de Nan Goldin, exploram-se temas ligados à intimidade, que se assume aqui como um ato político.

Mergulho. As Paisagens de Vanessa Barragão

Até 31 agosto

Centro Comercial Colombo

O projeto “A Arte Chegou ao Colombo” apresenta o trabalho de tapeçaria de Vanessa Barragão na praça central do centro comercial. A artista algarvia desvenda aqui o seu processo de trabalho, expõe peças inéditas e convida-nos a entrar numa sala imersiva que recria o fundo do mar.

50 – Independentes

Arte e liberdade nos países africanos de língua portuguesa

Até 30 agosto

Perve Galeria

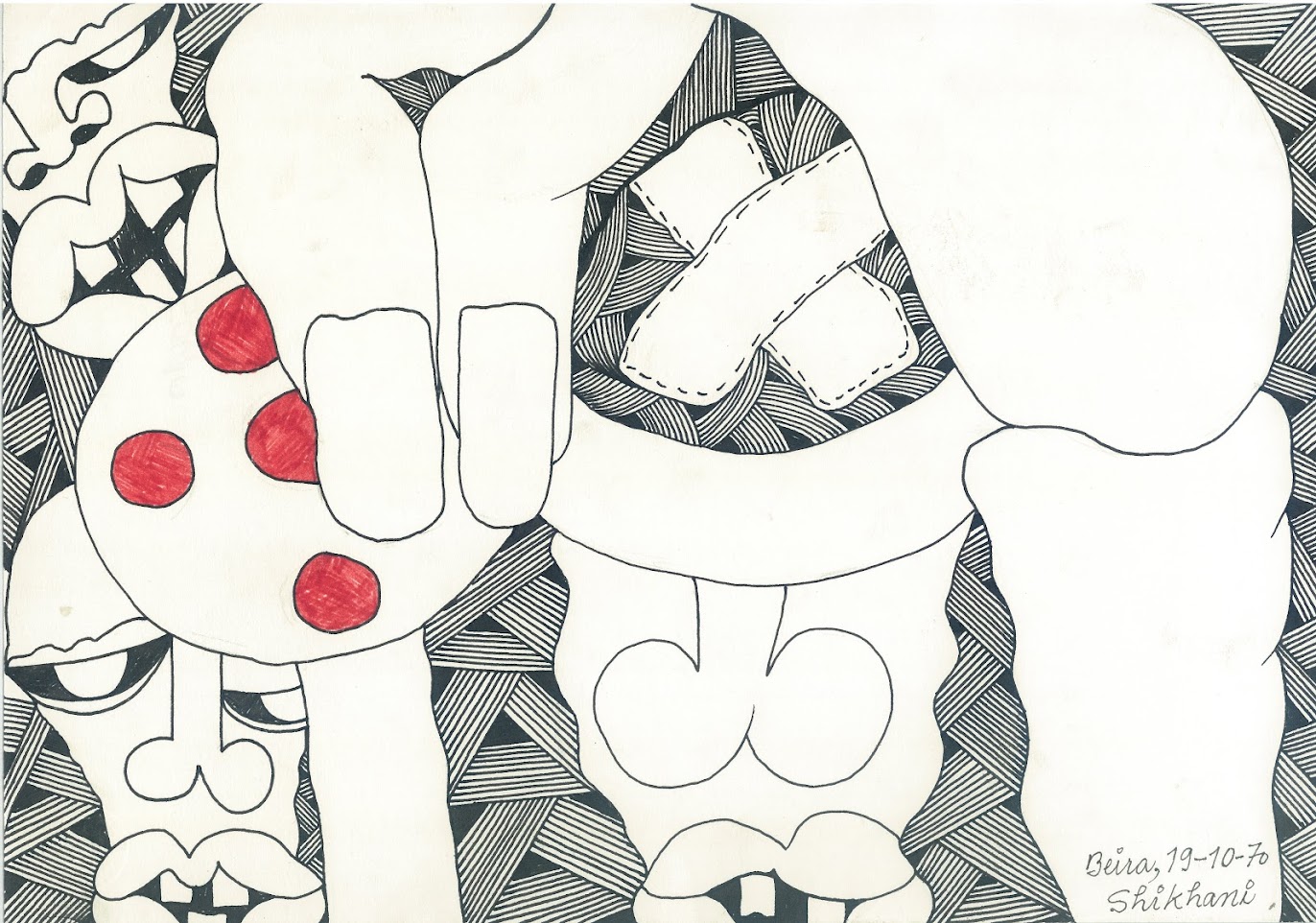

Exposição coletiva que celebra os 50 anos da independência dos países africanos de língua portuguesa. Aqui se reúnem obras de artistas do panorama artístico da lusofonia, como Bertina Lopes, Ernesto Shikhani, João Ayres, Malangatana, Manuel Figueira, Manuela Jardim, Mário Macilau, Pancho Guedes, Reinata Sadimba, Ricardo Rangel e Teresa Roza d’Oliveira.

Victor Hugo Marreiros

Camões cinco zero zero

Até 30 agosto

Passevite

Nos 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões, esta exposição reinterpreta a figura do poeta a partir da obra gráfica do artista macaense Victor Hugo Marreiros. Um trabalho que deixa de parte a carga histórica e simbólica e olha para Camões “como símbolo aberto, plural e partilhável”.

Interespécies

Até 31 agosto

MAC/CCB

No Centro de Arquitetura do MAC/CCB, explora-se “o desejo humano de compreender, conectar-se e viver com outras espécies”. A exposição foca-se nas funções relacional e crítica da arquitetura (mais do que na sua função utilitária), vendo de que forma a disciplina se dirige não só a humanos como a animais, plantas, minerais e outros.

Caminhos

Coleção Millennium bcp

Até 24 agosto

Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado

Exposição coletiva com 31 obras de 22 autores da Coleção Millennium bcp, que, a partir do tema da paisagem e da necessidade do contacto com a natureza, olha “o desejo de viagem ou a vontade íntima de criar caminhos próprios”.

Aplauso

40 anos a celebrar o espetáculo

Até 15 agosto

Museu Nacional do Teatro e da Dança

Uma exposição que revisita as quatro décadas deste Museu e recorda nomes maiores do Teatro, da Dança e da Música em Portugal, passando pelos artistas que subiram aos palcos, mas também por cenógrafos e figurinistas. Destaque para a coleção integral de trajes desenhados por Paula Rego para o Ballet Gulbenkian.

Flávia Vieira

Pau-Campeche

Até 31 agosto

Galeria da Boavista

Flávia Vieira, radicada no Brasil há quinze anos, trabalha com escultura, têxteis e cerâmica e apresenta um conceito a que chama “diásporas botânicas” e que se define pelo “entrelaçamento contínuo da natureza, história e cultura à medida que as sementes migram e as plantas são desenraizadas e replantadas noutros lugares, impactando os seus entornos”.

Apesar de jovem e ainda em começo de carreira, o compositor é considerado um músico de grande maturidade e solidez, como prova a sonoridade do seu disco de estreia Sopros. Fazendo-se acompanhar por Joaquim Festas (guitarra elétrica), Miguel Meirinhos (piano) e Gonçalo Ribeiro (bateria), João Próspero traz ao Jazz em Agosto a sua leitura da obra literária de Haruki Murakami. Neste concerto, agendado para 5 de agosto no Anfiteatro ao Ar Livre do

Jardim Gulbenkian, o quarteto irá navegar “entre a poesia e a tensão, o mistério e o dramatismo, a obsessão e a estranheza”, seguindo diversas pistas dos livros do escritor japonês para construir um repertório que procura “criar narrativas inquietantes e enigmáticas”.

Kris Davis Trio

Jazz em Agosto – Fundação Calouste Gulbenkian

2 de agosto

Enquanto músico de jazz, esta sugestão de João Próspero não surpreende. Trata-se de um concerto inserido no festival onde também irá tocar: “a primeira vez que ouvi a música de Kris Davis foi no disco The Distance de Michael Formanek, com o Ensemble Kolossus. Não me custa admitir a forma como me marcou e como, desde então, tenho seguido obsessivamente o trabalho da pianista, chegando a extrapolá-lo até para dentro do meu próprio universo musical”. Por coincidência, o trio de Davis irá tocar uns dias antes do quarteto de Próspero. “Quando me chegou aos ouvidos a vinda do seu trio ao Jazz em Agosto, tornou-se mais do que evidente que o encaixaria em qualquer recomendação musical que viesse a fazer ao longo de 2025″. Sobre o novo trabalho deste trio, o músico português tem o seguinte a dizer: “Run the Gauntlet é um perfeito retrato do ethos musical de Davis, onde a escrita é entusiasmante e a execução inabalável.”

Drag Race, de Joana Vasconcelos

Até 30 de novembro

Museu de Artes Decorativas Portuguesas da Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva

Conhecida pelas suas obras impactantes e surpreendentes, Joana Vasconcelos tem uma nova exposição, que não deixou o músico indiferente: “ É um nome incontornável do espólio artístico português e, nesse sentido, as minhas palavras nada trarão de novidade. O que me moveu neste seu último trabalho é a ligação que a artista estabelece entre os três pontos de um triângulo subversivo: carros clássicos, ornamentação barroca e a cultura drag. Neste novelo de mundos aparentemente incontactáveis, Vasconcelos funde o imiscível, criando um novo elemento, decorado a ouro e cachecóis plumas. Quem me conhece sabe que sou um acérrimo fã do drag e do transformismo e, como tal, revejo-me muito neste tipo de trabalhos.”

Variações para Carlos Paredes

Até 18 de janeiro

Museu do Fado

“Apesar de ser português, acabei por nunca desenvolver uma grande afinidade pelo fado”, confessa-nos o músico de jazz. No entanto, “nos últimos tempos, a direção mudou ligeiramente e acabei por me ver confrontado por ele (há quem diga que era inevitável). Acima de tudo, o que me mais surpreendeu foi a estreita ligação que existe entre o fado e jazz, e que a minha ingenuidade nunca me permitiu ver, apesar de registos discográficos como Dialogues, que juntam o gigante Charlie Haden com o nosso, não menos impactante, Carlos Paredes.” A exposição Variações para Carlos Paredes, no Museu do Fado, é também “um convite para que me acompanhem aqueles de vocês que ainda não tenham sentido a força incontornável que é o Fado”, afirma.

A Boneca de Kokoschka

Livro de Afonso Cruz

Quetzal

O instrumentista sugere a leitura de A Boneca de Kokoschka, obra recomendada por um familiar num almoço de domingo. “Tendo recentemente terminado Pão Seco, de Mohamed Choukri (fica também a recomendação!), estava, por coincidência, a farejar novas possibilidades.” O livro segue a história de Isaac Dresner, “um jovem judeu que habita numa Alemanhã devastada pela Segunda Grande Guerra e que, depois de ver o seu amigo morrer a tiro, se refugia numa velha loja de pássaros onde, durante os próximos tempos, encarnará a esquizofrenia de Bonifaz Vogel, ensinando-lhe a arte de rezar e a de negociar o preço dos canários”. A Boneca de Kokoschka foi a porta de entrada para o universo de Afonso Cruz, cuja “habilidosa maneira de narrar retrata uma realidade surrealista e não muito distante”. Um livro marcante do ponto de vista do músico, que considera a escrita de Cruz “vibrante e tremendamente irónica”. “Gera uma leitura deliciosa, que certamente permanecerá comigo durante os próximos tempos.”

Monster

Série de animação de Naoki Urasawa

“Um tipo de media fundamental, profundamente embebido na cultura nipónica são as mangas e as suas versões animadas, os animes”. Fã confesso da cultura asiática, João Próspero sugere “uma série dentro deste estilo que, para mim, será das melhores de todos os tempos”, diz. Trata-se de Monster, “um thriller psicológico a não perder”. A série “conta a história de um cirurgião japonês residente na Alemanha que, apesar de um futuro promissor como diretor de serviço, se vê confrontado com uma série de dilemas esmagadores que o fazem pôr em causa a integridade de toda a humanidade”. A forte relação do compositor com a cultura japonesa está bem presente no seu trabalho: “autores como Murakami, realizadores como Kurosawa, designers de jogos de vídeo como Kojima, são todos fontes de inspiração que orbitam pelo meu universo musical”.

As lojas abriram há menos de uma hora e a movimentação vai-se espalhando, sem pressa, pelo Centro Comercial Colombo. Na praça central, não parecem ser as montras nem os saldos a atrair as atenções, mas sim umas tapeçarias imponentes que lembram seres vindos do fundo do mar. Mergulho. As Paisagens de Vanessa Barragão mostra o trabalho da artista algarvia, no âmbito do projeto “A Arte Chegou ao Colombo” – peças feitas com desperdícios de lã (algumas delas expostas pela primeira vez) e que vão deixando fascinados os que por ali passam.

“É muito interessante ter uma exposição no centro comercial, porque significa que as pessoas não têm de ir ao museu para ver arte. É o museu vem até elas e acredito que isso lhes desperte um lado mais artístico. Às vezes, até pode fazer diferença nas suas vidas”, afirma Vanessa Barragão. “Penso que pode até ser uma inspiração para muita gente, já que a maioria não acredita que desenvolver estas técnicas antigas possa ser um trabalho e, aqui, mostro que sim”, continua a artista de 33 anos, que aprendeu croché em criança com as avós. “Nós, jovens, devemos lançar um novo olhar sobre estas técnicas”, sublinha Vanessa, que tirou o curso de Design de Moda e sempre gostou de fazer as suas próprias roupas à mão.

A viver em Albufeira, onde nasceu, desde cedo que olha para o mar como uma inspiração. Quando começou a explorar artisticamente o croché, a esmirna e outros pontos de agulhas, foi lá que encontrou o imaginário que reinterpreta nas suas obras, usando-as também como uma chamada de atenção. “A minha ideia é relembrar como o oceano é lindo e como o planeta onde vivemos é maravilhoso. Somos os principais causadores da sua destruição, mas se não nos esquecermos de quão belo é, talvez seja mais fácil querermos defendê-lo.”

Tapeçarias com vida

Mergulho. As Paisagens de Vanessa Barragão está organizada em três partes distintas e, ao longo da exposição, podemos ver a evolução do trabalho da artista desde o início e a forma como as suas peças foram ganhando força e tridimensionalidade. “Comecei a fazer tapeçarias simples, numa tela, e depois tapetes para o chão, mas fui explorando outras técnicas. As mais recentes são menos estáticas, parece que respiram e ganham vida”.

Num dos lados da praça central, podemos ter uma ideia de como é o seu ateliê em Albufeira e como funciona o processo criativo, assim como espreitar as ferramentas e os materiais que usa. Numa das paredes, uma peça ainda em construção; mais ao lado, um monte com fiadas de lãs; noutra parede, algumas fotografias, incluindo um retrato da equipa de oito pessoas que Vanessa juntou (entre elas, o avô, a mãe e a irmã).

Do outro lado da exposição, está o espaço a que a artista chama o white cube, uma zona branca com as peças na parede, como se se tratasse de um museu ou galeria. É aqui que se exibe uma das tapeçarias mais especiais desta coleção. Perpétua tem tons de branco, bege, rosas e verdes claros e, com um olhar atento, descobrem-se, penduradas, pequenas pérolas em forma de lágrima. Vanessa batizou-a com o nome da avó, falecida no ano passado, uma das que a guiou nos primeiros pontos e que acompanhou de perto o seu trabalho. A avó Perpétua chegou mesmo a colaborar no início desta peça, que depois ficou de lado até a neta ter voltado a ela recentemente. “Foi ela a pioneira, ensinou-me a fazer croché e foi a partir dessa experiência que nasceu o meu gosto pelas artes manuais. Esteve sempre comigo no ateliê. Perpétua é uma homenagem que lhe faço.”

Mergulho profundo

Entre estas duas zonas da mostra, fica a sala imersiva de Mergulho, que faz arregalar ainda mais os olhos de quem entra neste espaço a meia luz e se vê envolvido pela música e os vídeos inspirados nas obras de Vanessa – um ambiente com direção criativa multimédia do Grandpa´s Studio e composição musical de André Cardoso. Ali, podemos andar por entre as esculturas têxteis penduradas do teto e por entre tapetes no chão, a lembrar a diversidade da vida marinha: anémonas, esponjas e corais, rochas e vegetação, medusas.

“É uma parte mais sensorial. A ideia é que as pessoas descubram aquele lugar, tal como fazem quando estão a mergulhar”, descreve a artista. “É daí que vem o nome da exposição. Gostava que quem vem mergulhasse no meu trabalho, no meu processo criativo e nas peças, e que tivesse mesmo essa sensação de estar a mergulhar no oceano.”

Com tapeçarias expostas no aeroporto de Heathrow em Londres, na sede da ONU em Nova Iorque ou em museus na China, Vanessa Barragão vai costurando os seus fios de lã pelo mundo. Até 31 de agosto, o fundo do mar está já aqui, na praça central do Colombo. Bons mergulhos.

Acabou de estar em palco com o Teatro Praga, no espetáculo Audição, e não deve parar tão cedo. Alex D’Alva Teixeira, músico, dj, cantor, designer, ator, entusiasta de moda, enfim, artista multifacetado, é também o curador da próxima noite do ciclo 18h às 02h no LuxFrágil, a 31 de julho. “Fui surpreendido com o convite e acabei por convidar pessoas de quem tenho estado mais próximo no contexto de festivais e com quem ultimamente tenho vivido a noite lisboeta”, diz.

A abrir a programação, Alex terá a companhia de Sónia Trópicos para pôr música no terraço, segue-se um concerto inédito de Larie e Surma, que terão artistas convidados, numa segunda versão de um espetáculo comissionado pelo festival A Porta, e, por fim, a cabine do bar recebe os djs Umafricana e Banu.

“O Lux é a casa de diversão noturna mais emblemática de Lisboa. Todos os artistas internacionais de que gosto vão sempre lá parar. Primeiro achei que não estaria à altura e senti o peso da responsabilidade, mas depois senti que era super fixe estarem a convidar-me para dar a minha visão àquele espaço”, conta Alex D’Alva Teixeira que resgatou as suas memórias do LuxFrágil, como a primeira vez que lá entrou para ver uma das míticas Hard Ass Sessions, da editora Enchufada, ou os concertos das Cansei de Ser Sexy, de Best Youth ou de Best Coast.

Antes do Lux, já esta sexta-feira, dia 25, o músico vai estar, no Palácio do Grilo, a pôr música em mais uma festa da Quiscoteca. Desta vez, o tema são os álbuns Now – Now That’s What I Call Music!, compilações musicais que existem desde os anos 80 do século passado. “Vai ser muita nostalgia. Vamos transformar o palácio numa máquina do tempo”, afirma. É exatamente nesse dia que acontece também uma outra festa, com que Alex dá início às suas sugestões para esta semana.

Planeta Manas’ Closing Party

25 e 26 de julho

Planeta Manas (Prior Velho)

Acontece das 23h59 de 25 de julho ao meio-dia de 26, aquela que é a festa de despedida do Planeta Manas. Organizada pela Mina, associação cultural queer e feminista, promete ser uma noite/manhã de emoções. “É o clube underground mais importante dos últimos anos, em Lisboa – não só pela liberdade artística que é oferecida a quem lá toca, mas também à comunidade que conseguiram criar em torno do espaço. É um sítio onde se celebra liberdade, valores de comunidade e respeito mútuo”, descreve Alex D’Alva Teixeira. “Vai ser uma festa mesmo muito especial e muito emotiva. Espero que encontrem um novo espaço onde as pessoas se possam reunir e divertir, porque o ambiente que se vive ali nunca encontrei em lado nenhum, nem mesmo quando estive em festas em Londres, no Brasil ou na Alemanha. Não há nada que seja assim tão especial. O que estas pessoas construíram é mesmo único.”

Reparations Baby! , de Marco Mendonça

Até 27 de julho

Teatro Variedades

A nova peça de teatro de Marco Mendonça sobre racismo estrutural entra na última semana de apresentações e é uma das sugestões de Alex. “Não sei se está catalogado como uma comédia, mas amei como trata de um tema que é sensível de forma leve, divertida e acessível. Ri imenso durante todo o espetáculo. Recomendo vivamente. É surpreendente, porque ali vemos como pessoas diferentes pensam sobre o assunto.”

Cosmic Sans, de Jorge Jácome

Até 27 de julho

Teatro Variedades

No foyer do Teatro Variedades, antes de entrar para o espetáculo ou depois de se sair, está em exibição uma curta-metragem de Jorge Jácome, coescrita com André e. Teodósio. “Achei muito engraçado. É interessante ver como é utilizado o cinema enquanto ferramenta que nos faz questionar – não só as propostas que o texto coloca sobre a nossa experiência enquanto humanidade, mas também os limites entre videoarte, instalação e uma peça cinematográfica”, nota o músico. “Faz-nos pensar e rir – e nos tempos que estamos a viver atualmente, rir é mega importante, precisamos desse escapismo.”

Ciguatera, de Diana Policarpo

Até 28 julho

Centro de Arte Moderna da Fundação C. Gulbenkian

“É a última semana para ver a instalação da Diana Policarpo e acho que ninguém a deve perder”, começa por dizer Alex. “É a maior instalação, até à data, que criou e é uma experiência mesmo imersiva. Pensamos no oceano a partir da perspetiva de um peixe e acaba por ser mesmo envolvente. Parece que nos convida mesmo a ir ao fundo do mar e a pensá-lo dessa perspetiva.”

Who Where / Quem Onde

Até 7 setembro

Espaço Coleção Arte Contemporânea – Lisboa Cultura

Na exposição Who Where / Quem Onde estão reunidas cerca de 50 peças de arte contemporânea adquiridas pela Câmara Municipal de Lisboa nos últimos anos. “Podemos ver ali obras de vários artistas, como Paulo Lisboa, Diana Policarpo, Ana Vidigal, Ana Jota e muitos outros. É uma bonita curadoria, feita pela Sara Antónia Matos e o Pedro Faro”, destaca o músico que teve “o privilégio”, conta, de tocar na inauguração da mostra. “Recomendo a toda a gente conhecer as Galerias Municipais e, muito particularmente, esta, que era a Galeria da Avenida da Índia e que agora passou a ser o Espaço Coleção Arte Contemporânea – Lisboa Cultura”, destinado a expor o acervo municipal.

Vivienne Westwood: O Salto da Tigresa

Até 12 outubro

MUDE – Museu do Design

Com curadoria da Anabela Becho, esta nova exposição do MUDE reúne cerca de 50 peças da britânica Vivienne Westwood. “É uma das designers que considero ser das mais influentes e icónicas na história da moda. A sua influência transcendeu a moda e chegou a outras áreas, como a música. É quase como se tivesse criado a estética do punk rock. Era quem fazia a roupa dos Sex Pistols, por exemplo. Essa influência foi evoluindo ao longo dos anos e é interessante podermos comparar as peças que criou com peças reais – entenda-se, da aristocracia de outra época – mas também perceber a forma como estudou a volumetria e a anatomia, tal como a arte da confeção e o corpo da mulher, para a criação das suas peças.” Uma sugestão mesmo a não perder, considera Alex D’Alva Teixeira, que ainda dá mais um argumento: “Além disso, nunca tinha estado naquele piso do museu, com uma série de cofres do antigo banco”.

Risoma

Até 23 outubro

Estúdio Desisto

Todas as quintas-feiras, das 11 às 17h30, o estúdio de design gráfico Desisto abre portas para mostrar uma exposição dedicada à risografia, que reúne trabalhos de vários artistas nacionais e internacionais. “São mais de 50 peças, criadas para esta mostra. Ali podemos conhecer a técnica da risografia, uma técnica de impressão muito especial, mas também podemos conhecer um dos estúdios de design mais interessantes de Lisboa, onde acontecem também conversas e workshops e onde se podem aprender coisas relacionadas com o design e com a risografia”, descreve Alex. “Não é comum um estúdio de design ter uma espécie de dia aberto, por isso acho esta iniciativa super interessante.”

Começou a estudar música muito cedo. Quando percebeu que tinha talento para a música?

À semelhança de tantas, comecei a estudar música em criança. No entanto, com a diferença de ter crescido num ambiente propício ao desenvolvimento do interesse pela música, com um pai que era músico profissional e uma mãe muito interessada nas artes cénicas. Acabei por passar muito tempo a assistir aos bastidores de todo o tipo de ensaios de concertos e de produções artísticas, o que me levou a ficar com esse bichinho.

Foi difícil escolher o instrumento que queria estudar?

Foi difícil porque tenho muito interesse por todo o tipo de instrumentos. Daí ter aterrado mais tarde na percussão, por ter esta paleta ilimitada que só a própria imaginação define. Acabei por ficar pela família de instrumentos de percussão pelas possibilidades que oferecem. Daí, a minha primeira paixão ser também a orquestra, já que é o epítome dessa descoberta sonora, porque é um instrumento que não só é feito por múltiplos instrumentos, mas, muito melhor do que isso, é feito por pessoas que estão ali por trás, através do legado das partituras. Uma coisa são os livros, as partituras, as pautas, que nos deixaram grandes criadores e criadoras. Outra coisa é o momento em que nasce a música, quando essas pessoas se reúnem à volta desses livros. De facto, a música também pode ser uma arte social. Eu sempre estive mais interessado na vertente mais social da música, pelo lado de laboratório que tem a construção de imaginar novos sons, novos instrumentos, novas formas de tocar, mas também da orquestra, por também ter esse lado de experimentação sonora e social, de poder interagir com outros artífices sonoros, que são os músicos, na descoberta de outras sonoridades. E claro, com a descoberta destas sonoridades vem também a descoberta de outras formas de conhecimento, de outras formas de expressões possíveis nesse âmbito de expressões infinitas que o ser humano tem, tanto individual como coletivamente.

Para se ser um músico de sucesso é necessário ter um talento inato ou é possível apenas com trabalho?

Isso é uma pergunta muito interessante. Ultimamente até se tem debatido muito sobre o que é o talento. Culturalmente, existe uma noção do que é a habilidade, de uma pessoa ter uma habilidade fantástica para um determinado desporto, por exemplo, e cria-se a ideia de que não é preciso trabalhar porque há um talento natural. Aliás, há uma série de programas que a reality TV trouxe e que permite às pessoas mostrarem os seus talentos e as suas paixões. No entanto, isso pode passar a ideia de que um talento artístico apenas é possível se a pessoa tiver uma habilidade natural para aquela atividade. Para ser artista não basta gostar, é preciso querer muito. Claro que ter sensibilidade para os sons e uma certa velocidade de processamento poderá ser um bónus, mas é preciso ter uma resiliência extraordinária. É preciso ter vontade de trabalho, disciplina e uma vontade enorme de passar pelo processo, que, no caso de aprender um instrumento musical, passa por estar sozinho durante períodos consideráveis, com frequência diária, para apreender uma série de competências. É preciso ter uma apetência natural pelo processo de se tornar músico. Acima de tudo, é preciso ter vontade para o trabalho.

Para além de tocar vários instrumentos e de ser maestro, também é compositor. Como gere todas estas facetas?

Esta minha paixão pelas diversas facetas da música tem a ver com uma curiosidade que sempre tive de tentar desmontar qualquer mecanismo para perceber como é que funciona ,e a seguir, voltar a montá-lo. Comecei a compor também pela curiosidade de saber como é, para um compositor, sentar-se e lidar com a página em branco. Não são atividades que faço todos os dias das dez ao meio-dia. Para mim foi sempre uma forma de me equipar da forma mais íntegra, mais holística e perceber todo o processo para, quando estou a dirigir uma orquestra, ter uma noção muito clara do que é tocar um instrumento, do que é organizar um concerto, do que é escrever uma peça. Gosto de perceber o que é que o músico sente quando entra em palco e de qual é a expectativa do público. Também é muito interessante utilizar a música como uma linguagem. Podemos reunir, à volta de uma partitura, um grupo de pessoas de idades diferentes, com experiências diferentes, que podem nem sequer falar o mesmo idioma e elas conseguirem comunicar.

É também cofundador, diretor artístico e maestro titular da Orquestra de Câmara Portuguesa (OCP), que fundou em 2007, e da Jovem Orquestra Portuguesa (JOP), fundada em 2010. O que o levou a criar duas orquestras de raiz?

Há 18 anos juntei-me a Teresa Simas e a Alexandre Dias para fundar a OCP. Na altura, não existiam projetos em Portugal que criassem oportunidades para novos maestros e novos intérpretes. Isso era algo que não existia, pelo menos da forma como nós imaginávamos. Imaginámos também que toda a hierarquia da orquestra seria um bocadinho dissolvida e que os músicos teriam oportunidades mais equilibradas entre eles. As orquestras nasceram por volta de 1600 e no auge do romantismo musical cristalizaram-se, com todas as posições hierárquicas bem definidas. Na altura, fazia-nos sentido ter um coletivo de músicos que partilhasse essas responsabilidades de forma a poder fazer ensaios que fossem mais democráticos, no sentido em que os músicos pudessem partilhar as suas ideias e preocupações. No fundo, trazer um bocadinho da filosofia do Alexandre Dias, da dança da Teresa Simas, e do meu universo musical, para ali. Ao longo destes 18 anos foram nascendo uma série de projetos: a JOP; a Orquestra dos Navegadores, que é uma orquestra de crianças, um projeto social que temos em Oeiras; e também o Notas de Contacto, uma miniorquestra de pessoas com deficiência intelectual, que funciona há mais de 15 anos em parceria com a Cerci de Oeiras. Somos uma mini-fundação com todas estas iniciativas cujo objetivo é inspirar músicos e artistas a transformarem o mundo.

De que forma se podem cativar novos públicos para a música clássica?

A orquestra produz algo que é imaterial, não é uma coisa palpável, mas é concreta, e por isso é uma experiência transformadora e eterna, porque muda a pessoa que a vive, o seu próprio comportamento e a sua essência, que irá, por sua vez, transformar os outros. Existe a ideia de que a música clássica tem um público muito envelhecido. É difícil trazer novos públicos porque a multidimensionalidade da música clássica faz com que seja desafiante ouvi-la. Não faço parte do grupo de arautos que estão permanentemente a querer simplificar a música clássica. Nós queremos é trazer as pessoas para dentro desta experiência, por isso é que tentamos inovar de várias formas: fizemo-lo, o ano passado, com a JOP quando lançámos o desafio aos músicos de tocarem a Sinfonia do Novo Mundo de Dvorák completamente de cor, sem partituras; metemos a orquestra a tocar de pé; a Jovem Orquestra Portuguesa todos os dias tem uma aula de consciência corporal (que pode ser yoga ou hip hop), e pretendemos também receber uma série de tertúlias. Este verão, vamos ter a Inês Pedrosa, que nos vem falar sobre a música das palavras. Vamos também ter pessoas a falar de sustentabilidade e de muitas outras coisas. Queremos abrir um bocadinho o leque de possibilidades para que estes jovens músicos e todos os que colaboram connosco possam contribuir, através da sua arte, de forma mais eficaz para pôr a sociedade a ouvir música clássica.

Compõe para teatro, dança e cinema. Isso prova que a música é uma das mais ricas formas de arte, porque toca em todas as outras?

A música também tem limitações. Processa-se no agora, é necessário passarmos pela experiência do início ao fim. Por isso é que ouvir música contemporânea, mais abstrata, é tão desafiante. Se olharmos para um quadro com uma banana colada com fita cola na parede, podemos ficar a olhar, sair, passear livremente pelo museu de arte contemporânea e ficar o tempo que quisermos, no ângulo que quisermos. A música, para se perceber, tem de se passar pelo todo, sendo que é uma arte temporal. Tem a capacidade de ser tantas coisas diferentes e de servir tantos propósitos… Repare, numa cena aterradora de um filme, se pusermos uma valsinha com um acordeão, aquilo de repente já não é assim tão assustador. Também há música que pode potenciar uma bela soneca, aliás, é fantástico quando as pessoas adormecem nos concertos porque a música também pode induzir o sono. A música tanto pode servir de banda sonora num elevador, como para reunir um grupo de melómanos tão aficionados que atravessam fronteiras para ir ouvir uma determinada ópera…

Como se gere o erro numa orquestra? Que papel tem o maestro?

Há várias formas de falhar. Uma, por exemplo, é fazer uma espécie de quiet quitting, que é tocar tudo o que está escrito, mas sem grande envolvimento. Às vezes, os concertos mais interessantes são aqueles onde acontece um disparate, que pode ser alguém que arriscou tanto e que falhou, mas que inspirou todas as outras pessoas a sair fora da zona de conforto. Numa época, vamos-lhe chamar pré-gramofone, onde as pessoas podiam tocar sem o concerto ser visualizado posteriormente, o risco era imensamente apreciado. Quando as pessoas assistem a um concerto, não vão ouvir a versão definitiva. Vão ouvir o que é que surge naquele momento. Um concerto é como uma refeição feita naquele momento: nós sabemos que tem todos os ingredientes, mas naquele dia tem um twist especial. O maestro, como não está a tocar nenhum instrumento, tem a maior acuidade auditiva para poder guiar os músicos. Cada músico tem uma esfera à sua volta em que consegue ouvir, mas depois é muito difícil, no meio de um naipe de violinos alargado, conseguir escutar o outro lado da orquestra. Portanto, o maestro serve como uma espécie de GPS, é os ouvidos de todos os músicos. Permite que estes se possam exprimir de forma coletiva e se possam sentir realizados com esse contributo individual no coletivo. Essa comunicação é não verbal, há uma mimética que é feita e que é, também, uma linguagem, por sinal, universal.

Ao longo da sua carreira, tem recebido inúmeros prémios e tocado com diversas orquestras internacionais de prestígio. O que lhe falta fazer?

Gostava de ver, finalmente, um reconhecimento político pelo trabalho que fazemos na JOP. De sentir que não é necessário trabalhar 24 sobre 24 horas para ter os apoios necessários. Não me posso queixar de todo o reconhecimento que tenho mas, do ponto de vista coletivo, do trabalho que fazemos, era algo que gostaria de ver reconhecido para podermos passar a outro patamar, podermos concentrar-nos naquilo que é a nossa missão e não apenas, como tanta gente em Portugal na área da Cultura, na gestão do dia a dia e na angariação de fundos. Seria aí que me sentiria reconhecido como artista em todo o investimento feito nestes últimos 20 anos. Ter uma subsistência financeira que não obrigasse toda a gente a este sobressalto permanente.

Tem algum compositor preferido?

Há pessoas que têm compositores favoritos, isso é absolutamente legítimo, mas há tanta música fascinante… Gosto de ouvir a composição que o Francisco Lima da Silva acabou de fazer para a JOP da mesma forma que gosto de ouvir o Concerto para Violoncelo de Schostakovich, ou o romantismo de Johannes Brahms, ou músicas que nos deixaram compositores do Barroco. Com essa viagem e com esse conhecimento acabamos por perceber que há música que exprime sentimentos que são universais, como acontece com o Teatro ou com a Literatura, e que foram feitas com as ferramentas que as pessoas tinham na época. Sendo músico profissional, faz parte da minha missão interpretar, com o mesmo fulgor, composições com as quais posso não ter afinidade, mas é sempre possível encontrar um ponto de interesse.

A 27 de julho apresenta-se com a JOP no CCB. O que vamos poder ouvir?

Vamos tocar com um violoncelista russo fantástico, o Pavel Gomziakov, que nos traz Dmitri Shostakovich (1906-1975) e o Concerto para Violoncelo, uma peça absolutamente incrível. Depois, temos, do nosso compositor em residência na JOP, o Francisco Lima da Silva, a estreia absoluta da peça Bliss (not), que fala um bocadinho das preocupações que as novas gerações têm com os tempos em que vivemos. Na segunda parte tocamos uma das peças mais inspiradoras do Romantismo, a 2ª Sinfonia de Brahms, carregada de alegria e júbilo do início ao fim. Tudo isto num palco cheio de jovens e talentosos músicos. Melhor receita para um bom fim de tarde não poderia haver.

Do cruzamento vivo entre as artes performativas e visuais, a música e o cinema, nasce o “Camino Irreal” que dá título a esta inédita edição da BoCA, passada simultaneamente em Lisboa e Madrid, reforçando, no entender da direção da bienal, “o eixo ibérico de criação e apresentação artística”.

Para John Romão, na última vez que dirige a programação (o curador é, desde abril, o diretor artístico nomeado para Évora 2027 – Capital Europeia da Cultura), trata-se de “um convite ao desvio, ao deslocamento simbólico e à possibilidade de reconfigurar o lugar do artista e do espectador” nesta “realidade atual cada vez mais distorcida”. E, se a era da pós-verdade já impôs uma percepção da realidade, de tal modo que “questionamos tudo o que julgávamos adquirido”, acredita Romão serem os artistas aqueles a quem cabe “trazer os novos imaginários capazes de a contrariar”. Talvez por isso, as dezenas de artistas envolvidos nesta BoCA apostam em projetos desviantes e de resistência.

O primeiro grande momento desse “desvio” cabe ao músico Dino D’Santiago que, a convite de Romão, aceitou o desafio de montar uma ópera em cinco atos onde “cruza história, cultura e a identidade multicultural portuguesa”. Adilson, conta o músico, resgata o título ao nome do protagonista, “um homem afrodescendente, nascido em Angola, filho de pais cabo-verdianos, que vive há mais de 40 anos em Portugal sem nunca ter conseguido obter a cidadania portuguesa”. Com libreto de Rui Catalão, a peça entrelaça esta história passada entre o “labirinto burocrático que impede Adilson de ser plenamente reconhecido pelo país onde sempre viveu” com “outros testemunhos de injustiça social e discriminação”. Estreia a 12 de setembro, no Centro Cultural de Belém.

Um par de dias antes, a 10 de setembro, começa oficialmente a bienal com uma obra emblemática de Alberto Cortés, considerado um dos artistas “com maior destaque na cena teatral espanhola da atualidade”. Depois de ter passado pelo Porto, em maio último, Analphabet traz ao Teatro do Bairro Alto “a invenção de um mito queer” através do qual, uma espécie de Peter Pan, “um espírito romântico”, se vai manifestando a casais em crise, “não para curar, mas para revelar”.

Cortés tem ainda outro projeto em curso nesta BoCA, desta feita numa colaboração artística surpreendente com o pintor português João Gabriel. Com estreia agendada para o início de outubro no Teatro de La Abadia, em Madrid, Os Rapazes da Praia Adoro toma “como referência a intimidade presente no arquivo audiovisual do cinema pornográfico dos anos 70 e 80 [do século XX] que inspira as pinturas de João Gabriel” com a poesia das palavras e dos corpos que se revelavam como paisagens no teatro de Cortés. A peça chega a Lisboa, também ao Teatro do Bairro Alto, nos últimos dias da bienal, a 25 e 26 de outubro, e é uma das colaborações presentes entre criadores portugueses e espanhóis – há peças de Tânia Carvalho com Rocío Guzmán (Nossas Mãos) e de Francisco Camacho com Elena Córdoba (Uma ficção na dobra do mapa).

Com o programa ainda por fechar, e enquanto se aguarda o anúncio de mais artistas, na apresentação à imprensa, Romão apontou como “uma das principais apostas desta edição” a estreia mundial de Coral dos Corpos sem Norte, a mais recente criação do angolano Kiluanji Kia Henda. Para além de um espetáculo sobre a viagem e as migrações, que estreia na Sala Estúdio Valentim de Barros a 20 de setembro, o projeto comporta uma instalação de grande impacto no MAAT, visitável entre 4 de outubro e 3 de novembro, com três ativações performativas, de entrada livre, a 5, 12 e 19 de outubro.

Outro grande destaque da bienal em Lisboa é a mais recente criação de Milo Rau com a dramaturga e ativista francesa Servane Dècle, O Julgamento de Pelicot. Estreada em Viena e depois da passagem pelo Festival de Avignon, chega a Lisboa esta “leitura performativa” que se assume como um tributo a Gisèle Pelicot, mulher que foi vítima de mais de 200 violações sob submissão química ao longo de uma década. Uma peça que procura devolver “a dignidade da voz a quem foi silenciado” para ver, a 11 de outubro, no Panteão Nacional.

Na área do cinema, a BoCA, com a Cinemateca Portuguesa e a Filmoteca Española, apresenta Malamor/ Tainted Love, um ciclo em que os cineastas João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata colocam a sua obra em diálogo com a de outros, como John Waters, Pedro Almodovar, Rainer Werner Fassbinder ou Lucio Fulci. Para além desta “espécie de carta branca”, que decorre simultaneamente em Lisboa e Madrid, há ainda duas criações inéditas: a estreia mundial da curta-metragem 13 Alfinetes, uma encomenda da BoCA dedicada à iconografia de Santo António, também presente na capital espanhola através dos frescos de Goya na Ermida de San Antonio de la Florida; e a instalação fílmica Sem Antes Nem Depois, patente na Sociedade Nacional de Belas Artes a partir de 11 de setembro.

Outros destaques da bienal na capital portuguesa: Toda la Luz del Mediodía, do artista espanhol, residente em Lisboa, Julián Pacómio (a 13 e 14 de setembro); Ocean Cage, “um espetáculo imersivo e poderoso”, inspirado em “histórias dos habitantes de Lamalera”, centradas em “questões de solidariedade, coexistência económica e ecossistemas em vias de desaparecimento”, assinado pelo artista visual chinês Tianzhuo Chen e pelo performer indonésio Siko Setyanto (19 e 20 de setembro);Yo No Tengo Nombre, uma instalação performativa na Estufa Fria da autoria do coletivo teatral catalão El Conde de Torrefiel (de 9 a 15 de outubro); A Beginning #16161D, da dupla espanhola Aurora Bauzà & Pere Jou (a 24 e 25 de outubro); e Totentanz, de Marcos Morau e La Veronal (também a 24 e 25).

Quatro dramaturgos de referência no Museu Nacional do Prado

Na sequência de residências artísticas realizadas no Museu do Prado, em Madrid, Tiago Rodrigues, Patrícia Portela, Angélica Liddell e Rodrigo García escreveram e dirigirem agora criações inspiradas em obras da coleção de um dos maiores museus da Europa, num ciclo intitulado Palavras e Gestos: para uma coleção performativa no Museu do Prado. Explica John Romão que as performances vão ser “apresentadas em quatro salas distintas, têm cerca de 20 minutos, e proporcionam um percurso único que o público é convidado a fazer num Museu do Prado à porta fechada”. Para quem estiver a pensar numa ida a Madrid, anote na agenda que este acontecimento raro decorre a 27 e 28 de setembro e a 4 e 5 de outubro. Desvendada está já a pintura da coleção do museu que inspirou Patrícia Portela e que dará mote à peça que, com uma performer, a dramaturga portuguesa está a preparar: Os Fuzilamentos de 3 de Maio, de Francisco Goya.

paginations here