O teu último disco, Sentimental, surge depois de uma pausa de quatro anos. Que mensagem quiseste transmitir?

Acima de tudo, quis que fosse o disco certo, de que me orgulhasse. Não quis lançar um disco só porque sim. Sei que demorei quase cinco anos a lançá-lo, mas fiz tudo com cabeça. Escolhi bem as músicas que fiz ao longo destes anos (ainda durante a pandemia e mesmo depois) e só as lancei quando me senti satisfeito. Quase que me obrigava a lançá-lo o ano passado, mas como ainda não estava satisfeito decidi adiar. Só aconteceu este ano e sinto que foi fruto de um trabalho não só de produção árdua na busca de sons novos, de instrumentos novos e também de alguns elementos de eletrónica que ainda não tinha explorado, mas também na parte lírica. Sempre procurei escrever de forma simples, mas agora tentei alguns temas que ainda não tinha abordado liricamente. Não é nada de muito abstrato, até porque procuro sempre que as pessoas se identifiquem com as canções. Neste disco tentei desenvolver estes dois campos, tanto na produção como na escrita.

Consideras-te um perfecionista que não gosta de trabalhar com prazos?

Sim e não. Por um lado, funciono bem com pressão. Se não tiver um prazo que me obrigue a entregar o produto final vou adiando e nunca consigo fechar o disco. Por outro lado, acho que hoje sou menos perfecionista. Já fui mais esquisito com sons, com videoclipes… Com o passar do tempo percebi que há coisas com as quais nem vale a pena perder tempo. Coisas que as pessoas nem vão notar, eu vou ser o único a reparar que está ali algo que demorou imenso tempo. Ainda para mais quando hoje as pessoas estão cada vez mais “perdidas” com a quantidade de informação a que têm acesso, seja nas redes sociais ou noutras plataformas, por isso, quanto menos tempo perder a investir nessas coisinhas em que só eu é que reparo, melhor. Pode ter a ver com a maturidade, pode ser também fruto dos tempos que vivemos, de ter de me adaptar à velocidade com que se faz e lança música.

Assumes muitos papéis enquanto artista: és cantor, músico, produtor, compositor… em qual deles te revês mais?

Nunca me encarei como um cantor, como se a minha tarefa principal fosse cantar. Gosto muito de cantar, treino muito e tento desenvolver cada vez mais a minha voz e a técnica vocal, mas acho que o meu foco, na maior parte do tempo, é na parte da produção, dos instrumentos. É tocar, gravar, produzir, tentar fazer um bom instrumental… Em relação à voz, sinto que descobri um registo confortável, em que me sinto bem e em que gosto de me ouvir, mas não é o meu foco principal. Não sou como certos cantores que admiro, cantores profissionais que nasceram com talento e técnica, como a Adele, por exemplo. Aprendi a cantar por volta dos 18, 19 anos e sinto que a minha vida musical e profissional primeiro surgiu como guitarrista, e só depois é que comecei a cantar. E acho que ainda continuo a ser assim.

A paternidade alterou a maneira como compões as tuas músicas?

Penso que não, que continua igual, pelo menos tento separar esses dois mundos. Podia muito bem entrar numa onda mais paternal e até fazer música, não diria infantil, mas se calhar para um público mais jovem. Mas quero continuar esta minha caminhada em que estou a amadurecer musicalmente, e acho que o consigo fazer naturalmente. Faço a música que sempre fiz, mas de uma forma um bocadinho mais madura. No dia em que surgir uma música para a minha filha tem de ser a certa, não é só porque sim, não vou forçar isso.

Seria algo que partilharias num disco?

Sim, claro. Mas aquilo que vivemos os três juntos é impossível descrever numa canção e acho que o amor ainda vai crescer, acho que ainda é cedo. Agora estamos na fase incrível e lindíssima dos quatro anos, de descobrir o mundo… Quem sabe se, no dia em que essa canção surgir, a minha filha já será grande o suficiente para a cantar comigo.

O teu último single, Amor de Ferro, é um dueto com o Pedro Abrunhosa. Como surgiu a vontade de terem uma canção os dois?

Quando fiz a maquete de Amor de Ferro – já estava praticamente pronta, faltava só o verso do Pedro, estava lá esse espaço em branco – achei mesmo que precisava da voz grave do Pedro, das palavras dele. Demorei quase um ano a falar com ele para que, quando lhe mostrasse a canção, ela estivesse mesmo finalizada. Logo na primeira noite em que fiz a canção – em fevereiro do ano passado – senti mesmo que ou tinha de ser para ele ou para cantar com ele. Depois, o convite surgiu e nem foi preciso ele ouvir a música. Quando lhe disse que se chamava Amor de Ferro, disse algo do género: “acho que esse nome é forte e que tem tudo para dar certo”. Só com o nome já estava quase convencido e então, depois de ter ouvido, rasgou-se em elogios, adorou tudo. De vez em quando manda-me mensagens a dar os parabéns. Acho que temos um respeito mútuo – mais da minha parte, porque ele é o artista que é, e o primeiro disco dele fez agora 30 anos – por isso é um sonho concretizado partilhar uma música com alguém como o Pedro.

A vossa relação começou quando participaste no Ídolos…

Sim, temos esse passado em comum. Ele não foi só um jurado, mas também um mentor. Estava sempre a elogiar-me, a fazer críticas construtivas. Senti que era a pessoa que estava mais atenta ao meu trabalho e o que me percebia melhor. São 12 anos de amizade…

Tens feito muitas colaborações com outros artistas. Fazes a canção e pensas na voz certa para ela?

Sim, com algumas exceções. Com a Carolina Deslandes por exemplo, foi tal e qual, o processo foi parecidíssimo. Fiz a música toda e queria mesmo que tivesse a voz dela. Depois mostrei-lhe a canção quase finalizada e ela foi muito rápida a escrever a parte dela. Demorou cerca de uma hora e meia, é mesmo talentosa. Com o Bispo, por exemplo, não foi nada planeado. Monarquia era uma música que tinha guardado durante a pandemia. Um dia estávamos em estúdio a tentar fazer outras coisas, e não estava a sair nada de jeito. Às tantas, mostrei-lhe a canção e ele imediatamente disse “é isto, quero fazer isto contigo”. Depois foi só gravar a voz dele na música. Neste caso não tinha nada planeado, mas muitas das vezes é assim que acontece.

Já trabalhaste com muitos músicos portugueses, quem é que ainda falta?

A Bárbara Tinoco ou o Ivandro, por exemplo. Chegámos a combinar uma sessão, mas ainda não aconteceu… Há alguns artistas que admiro e de quem sou amigo, mas ainda não surgiu a oportunidade de fazermos uma música.

Tem de acontecer naturalmente?

Sim, até porque o público nota. Tem de haver química para além da canção. Também me dou muito bem com os Calema ou com malta do hip hop, como Prof Jam, T-Rex, Slow J… São todos artistas que admiro imenso e sei que um dia vai surgir a oportunidade de trabalharmos juntos.

Dia 20 de abril regressas ao Sagres Campo Pequeno. Como é que é para ti pisar uma sala deste calibre?

É uma emoção, porque já lá vi muitos concertos. A primeira vez que assisti a um concerto lá, fiquei com muita vontade de atuar porque gostei muito da disposição da sala, uma espécie de Coliseu com uma bancada imponente. Fora um concerto que dei durante a pandemia, ainda não tinha tido a oportunidade de atuar aqui em nome próprio. Além disso, este é dos meus primeiros concertos em 2024. Tenho muita vontade, porque estou há três meses parado de propósito para me concentrar para este. Não quis dar muitos concertos para guardar a minha energia, até porque tenho um disco novo para apresentar, e estou ansioso por mostrá-lo ao vivo. Quando passamos quatro ou cinco anos a cantar as mesmas músicas ficamos ansiosos para apresentar novos temas. Vai ser a primeira vez que vou ouvir o público a cantar ao vivo Amor de Ferro, e estou ansioso por ter o Pedro Abrunhosa ao meu lado a cantá-la.

Sei que se prepara uma grande produção a nível cénico. Podes desvendar alguma coisa?

Para além do Pedro, vou ter alguns convidados que fazem parte do disco, como a Jura, o Van Zee e o Frankie (com quem gravei Underwater), e haverá algumas surpresas que não estão no cartaz. Na parte cénica investimos imenso. Desde o ano passado que temos um cenário mais robótico, mais futurista e que vai estar, finalmente, 100% funcional. O próprio cenário também será assim, e haverá pirotecnia. É um concerto irrepetível.

Já estás a pensar num futuro disco ou ainda estás para usufruir deste ao máximo?

Estou a viver tão intensamente esta fase do disco que, quando ouço algumas músicas, é como se fossem novas. Apetece-me ouvi-las de vez em quando e emocionar-me com elas, porque gostei muito do resultado. Ainda não estou a pensar em músicas novas. Nessa altura o meu corpo pede, começa a querer soltar ideias e melodias e aí percebo que está na altura de ligar o gravador do telefone e começar a despejar ideias para lá.

Embora não surja literalmente referido, à semelhança de Girafas é no Raval que decorre a ação de Leões. Trata-se do bairro popular mais emblemático da Cidade Velha de Barcelona e, muito provavelmente, o mais cosmopolita, sendo nele que parte considerável da obra de Pau Miró se inspira.

A propósito desta peça, o autor assumiu ter roubado “impudicamente” ao bairro “as pequenas paisagens que [ali] se descrevem”. No texto que escreveu para o dossier de imprensa aquando da estreia de Leões, em março de 2009 no Teatro Nacional da Catalunha, Miró resume com especial precisão o pulsar do Raval: “sair todas as manhãs na rua e encontrar olhares ameaçadores, olhares carregados de tantas nuances; sentir na atmosfera uma espécie de violência enterrada que está sempre prestes a explodir.”

É nesta selva urbana, simultaneamente atraente e hostil, que Miró situa os seus predadores, no caso “uma família entre muitas famílias” que, certa noite, na sua obsoleta lavandaria, recebe a visita acidental de um estranho (Vicente Wallenstein), vindo da “zona alta” da cidade.

Assustado, o rapaz implora a uma jovem em cadeira de rodas (Iris Runa) que lhe lave a camisa ensanguentada que traz vestida. A rapariga anui mediante pedidos bizarros, mas a noite torna-se ainda mais estranha quando surge um pai (Pedro Carraca) demasiado prestável e uma mãe (Andreia Bento) excessivamente afetuosa.

Ao início da madrugada, aparece na lavandaria o inspetor da polícia (Pedro Caeiro), personalidade bem conhecida no bairro, no encalço do meliante que terá esfaqueado um traficante de droga num beco vizinho. Numa críptica cumplicidade, a família oculta a presença do estranho. E a mãe, num excessivo gesto maternal (talvez porque aquele jovem lembre o filho que perdeu há alguns anos), ainda lhe oferece um leite quente com Cola Cao.

“Talvez”, dizemos nós, porque, como nota António Simão, “nunca são claras as intenções que as personagens nos revelam”. Leões é uma peça de contrastes, com a ternura e a compreensão a coexistirem com uma atmosfera de ameaça e de violência latente. “À maneira do policial, há sempre qualquer coisa escondida que não nos é dita. Essa é, aliás, uma das características que a generalidade das peças do Miró têm”, observa o encenador.

Uma herança de Pinter como é evidente, ou não fosse o próprio Miró a inscrever o dramaturgo britânico nas suas principais influências, a par de Beckett e da sua conterrânea Lluïsa Cunillé. A ambiguidade muitas vezes desconcertante de Leões levou António Simão a recomendar frequentemente aos atores que “não dessem as suas personagens como resolvidas. Sabemos que há sempre mais alguma coisa, que existe ali algo que não foi dito e que virá a ter valor para o desenrolar da ação.”

Toda esta teia de mistério, que “como tantos policiais contemporâneos, acaba por ser inconclusiva”, proporciona um inquietante desconforto na plateia. Mas, um dos grandes trunfos do texto, e particularmente desta encenação, é procurar oferecer ao público alguma familiaridade. “Como o Miró apenas refere que a ação se passa nos dias de hoje, procurei, pela paixão que tenho por essas décadas, dar-lhe coisas de finais de 80, algures de 90 e ano 2000. Até lá está um néon, a música indie e até qualquer coisa de Tarantino.”

Para além disso, voltando à geografia, aquele Raval pode ser um qualquer bairro popular no centro de uma velha cidade europeia, como Lisboa. “Aqueles pais ainda são de uma época em que havia ditadura, provavelmente vieram do campo para a cidade e ali abriram a sua lavandaria. Mas veio a globalização, o bairro e a cidade mudaram, aquele negócio já pouco dá. E eles estão ali fechados”, conjetura o encenador.

Com estreia marcada para 11 de abril, Leões permanece em cena até 4 de maio, no Teatro da Politécnica. Logo no dia a seguir à estreia, Pau Miró vai estar em Lisboa, participando, no final do espetáculo, numa conversa com o público e a equipa artística. Antes, pelas 18 horas, o autor catalão falará sobre o conjunto da sua obra, nomeadamente sobre as “fábulas” já publicadas entre nós nos Livrinhos de Teatro e que são a grande aposta deste ano dos Artistas Unidos.

Como tantos de uma geração que nasceu no dealbar de abril de 1974, Pedro Penim, vindo ao mundo em plena revolução, olha para as canções e para a poesia nelas contida como uma parte de si mesmo. “Cresci com elas, fazem parte da forma como me entendo, logo é um cancioneiro muito definidor da minha própria identidade”, explicita. São temas que evocam o anseio de liberdade, de justiça social, de igualdade e de solidariedade. Mas também a premência da luta, da resistência e da mudança.

Há no palco um coro de jovens que anuncia a Primavera, soprada numa brisa onde se escuta o Acordai de Lopes-Graça ou a Grândola, Vila Morena do Zeca, ou as palavras de Natália Correia que José Mário Branco tornou ainda maiores na Queixa das Almas Jovens Censuradas, ou toda a verve da Maré Alta de Sérgio Godinho ou d’ A cantiga é uma arma dos GAC. E, que vai a África clamar por liberdade com Bonga e o Duo Ouro Negro; ou resistir com as palavras de Chico Buarque e de Brecht; ou colocar no lugar quem quer arrumar Abril com o contundente All you fascists de Woody Guthrie.

“São quase 30 canções, umas mais conhecidas outras mais obscuras, quase todas escolhidas por mim, orquestradas pela Filipe Sambado, que as traz para 2024, dando-lhes um tom mais contemporâneo”, detalha Penim, sublinhando a importância do espetáculo as fazer “ecoar nestas vozes e nestes corpos da geração Z”, que compõem o elenco. No caso, trata-se de um coro de 13 vozes que, ao mesmo tempo que celebra “os ideias de Abril”, tal como no teatro grego vem “pressagiar tempos sinistros” e “despertar um lamento.”

Um espetáculo inclusivo

Reunindo em palco um elenco de jovens entre os 16 e os 25 anos, acompanhados pela veterania do ator Manuel Coelho, Quis saber quem sou insere-se plenamente no objetivo afirmado por Penim de, enquanto diretor do Teatro Nacional D. Maria II (TNDM II), prosseguir uma “democratização crescente” da instituição. É fundamental “reconhecer que há mecanismos de acesso que continuam a estar bloqueados e que há comunidades sub-representadas.”

Por estas razões, o espetáculo integra, literalmente, a língua gestual portuguesa, contando para isso com a presença no elenco da intérprete Jéssica Ferreira e de Vasco Sermão, o ator surdo “que apareceu na audição sabendo que estávamos à procura de artistas para um espetáculo musical”, conta o encenador. “Achei de uma enorme coragem, mas se ele hoje está aqui é por mérito próprio, por lhe reconhecer talento.”

A presença de Sermão “transformou também o espetáculo, levando-me a pensar que se tinha um ator surdo poderia tornar o espetáculo 100% acessível a um público surdo”. Isto sublinha a “ideia de que a inclusão e a diversidade não são meros chavões e podem ser conquistas reais”. “Estou convicto, ao integrar um ator surdo numa produção própria do TNDM II, que estamos a dar um sinal à sociedade” mais a mais “nesta altura”, reforça Penim.

Assim, nestes 50 anos do 25 de Abril, quando “Portugal parece voltar a entristecer, como dizia Pessoa”, ai está Quis saber quem sou a celebrar uma juventude que nos devolve a necessidade de fazer reviver os ideais que derrotaram o fascismo e o colonialismo. Uma juventude capaz de transmitir a esperança de que o “mau fado” que parece andar à solta não voltará a vingar.

És formado em Psicologia, mas sempre viveste da música. Nunca pensaste tirar um curso superior nessa área?

Isso nunca me passou pela cabeça. No fundo, enriquecer-me com mais conhecimento sempre fez mais sentido em relação ao mundo e às coisas do que propriamente em relação à música. Há um mistério qualquer na música que eu nunca quis dominar muito bem.

O curso deu-te ferramentas que utilizas nas tuas composições?

Sinto que me interesso pela vida das pessoas. Talvez tenha escolhido Psicologia por esse tipo de preocupações fazerem parte dos meus interesses, não só em relação aos outros, mas também a mim próprio. Muita gente vai para o curso de Psicologia para se entender um bocadinho melhor e depois acaba por ganhar ferramentas para entender o mundo e os outros. Senti muito isso nos últimos 10 anos, quando comecei a escrever para outras pessoas. Escrever do ponto de vista de uma mulher ou do ponto de vista de alguém refém da lufa-lufa do dia-a-dia, por exemplo, que é uma coisa que eu não tenho, tem a ver com pôr-me no lugar do outro. O Carl Rogers, que desenvolveu a psicologia humanista, acredita na psicologia centrada no paciente, que é muito acerca de se pôr no lugar do outro. De se posicionar como uma sombra a acompanhar a vida da outra pessoa. São interesses que as pessoas têm e que acabam por desenvolver. Por exemplo, também gosto de filmes do Woody Allen ou de livros de Sartre ou de Dostoievsky. Obras de pessoas que mergulham psicologicamente no ser humano.

Transumante é o fim de um jejum de 13 anos nos discos a solo. Tinhas saudades de ter um projeto só teu?

É uma pergunta difícil de responder. Sinto que o meu trabalho é sempre andar para a frente e, portanto, as minhas ânsias são mais sobre o que vem a seguir do que propriamente de olhar para trás. Não acho que isso seja um sentimento familiar para mim. Agora, é totalmente diferente estar neste formato, já que não tenho de negociar ou sujeitar os outros às minhas ideias ou ao meu manancial de hesitações, paixões, dúvidas, etc. É uma coisa mais centrada; já não estava nessa posição há bastante tempo. É verdade que antes, quando estive a solo, tinha uma pressão que atualmente não sinto, de conseguir afirmar-me profissionalmente como músico, o que só acabei por conseguir em banda. Atualmente não sinto essa pressão, porque tenho um trabalho a escrever para outras pessoas e porque tive uma banda que criou um público e um discurso na cultura. E quando trabalho já não parto do zero, enquanto antes parecia que estava sempre a partir do zero.

Há alguns anos mudaste-te para uma zona rural e isso reflete-se muito neste disco, quase visualizamos as paisagens. Foi propositado?

Acho que me mudei já com o objetivo artístico de explorar cada vez mais o interior, a paisagem, as texturas do território. Em Diabo na Cruz explorei isso, mas sempre do ponto de vista de reunir as pessoas. O que estou a fazer agora, e a necessidade que fui sentindo, é de aprofundar, de fazer algo um pouco mais interior e do interior. Portanto, todo o trabalho que tenho feito, a investigação, a leitura ou a procura, era um objetivo. Às vezes estou em certos sítios do nosso país, zonas isoladas, ou passo por um riacho ou atravesso um canto de montanha e pergunto-me onde está a canção que me faça sentir que estou aqui. Senti vontade de explorar esse caminho na minha música. De criar essa canção…

Ao ouvir o disco, fica-se com a sensação que foi feito por uma pessoa muito serena, muito apaziguada. Também tem a ver com alguma maturidade que a idade traz?

Imagino que sim. É tentar traduzir para a escrita a energia que procuramos na vida e também que os sítios nos transmitem. Explorei isso anteriormente, se calhar em músicas como Vida de estrada, de falar do rebuliço diário na cidade, mas de uma vontade de escapar para os mares, para as serras, de sentir essa calma. Agora posso falar do ponto de vista de quem está nesse lugar. E também desta relação com a natureza, que é uma relação de aceitação do que ela tem de belo e magnífico e do que ela tem também de cruel e duro. Essa luta também está presente, penso eu, no disco.

Dás muita importância às palavras. Considera-las mais importantes do que a melodia?

Sem dúvida nenhuma que a palavra é muito importante para mim; mas a melodia e a música também o são. Talvez, nesta fase, comece a secundarizar o arranjo, a apresentação… Sou mais da escola do Bob Dylan, do Leonard Cohen e de muitos outros cantautores em Portugal, como o Zeca, o Sérgio Godinho, o Fausto, o Vitorino, a Amélia Muge. Aliás, se formos ver Os Lusíadas, são cantos. A ideia do poema cantado é uma coisa muito antiga. Portanto, a palavra é extremamente importante para mim, enquanto na melodia procuro trabalhar com matérias-primas tradicionais, algo que muitas vezes até pode ser simples. Imaginemos a base de uma tarte, sobre a qual vou pôr todos os ingredientes. Os ingredientes, para mim, passam muito pela palavra. E não é só a palavra no sentido do jogo de palavras. É muito importante aquilo que estou a dizer, que cada frase signifique alguma coisa. Que haja uma história, uma narrativa. E que eu sinta que avanço no sentido da minha obra. Se olhar para há 10 anos, sentir que estou a acrescentar alguma coisa. Nesse sentido, vejo-me mais como um escritor e um autor do que como um músico.

Já pensaste escrever um livro?

Já pensei e até já tentei, mas até agora nunca senti que tinha a contribuir nessa área aquilo que sinto que tenho a contribuir nesta. Fazer só por fazer não é o meu género. Gosto de sentir que estou a contribuir com qualquer coisa que não ouço noutro sítio, que me faz sentir que é relevante. Até porque esta questão da música de raiz portuguesa tem muito território para explorar. É ainda um fascínio muito grande e uma tentação de continuar a trabalhar. É verdade que agora há novas gerações que estão a pegar nisso e a levar a coisa ainda mais longe. Mas sinto que ainda posso dar umas achegas e isso motiva-me imenso. Outras pessoas farão, provavelmente, coisas ainda mais interessantes. Mas enquanto eu vir que há qualquer coisa que ainda não vi feita e que eu consigo fazer, vou tentar.

Ocupas grande parte do tempo a compor para outros artistas…

Quando lancei os meus discos a solo havia uma pessoa, o Pedro Tenreiro, a quem as minhas canções chamaram a atenção. E, embora enquanto artista a solo não me tenha conseguido afirmar no mercado, ele achava que eu tinha capacidade na escrita. Quando teve outros projetos na mão lembrou-se de mim. Portanto, o primeiro convite é para escrever o Rosa Sangue, dos Amor Electro, que é uma música que, entretanto, fez um percurso extraordinário. E a partir daí começaram a surgir convites, nomeadamente de fadistas. Comparo um pouco o fado à música country americana. Há uma tradição que precisa constantemente de novas letras, de novas músicas, porque senão os fadistas estão sempre a cantar o mesmo. Acho que é por isso que me chegam mais pedidos nessa área. E também porque o sentir da nossa cultura é algo que com que me preocupo constantemente. Talvez as pessoas também estejam à procura disso quando fazem fado.

Há alguém para quem gostasses muito de escrever uma canção?

Importa dizer que já tive a sorte de escrever para vozes incríveis como a Gisela João, a Ana Moura, a Cristina Branco, a Raquel Tavares… Portanto, não me posso queixar das oportunidades que já tive. Mas diria que o meu sonho é escrever para o Camané.

Criaste o Diabo na Cruz, uma banda marcante e inovadora. Há um antes e um depois de Diabo na música portuguesa?

Penso que há um antes e depois na cultura no seu todo, e Diabo na Cruz terá sido um dos agentes com um papel nessa transformação. Em 2008, quando formei a banda com o João Pinheiro e o Bernardo Barata, a forma de sentir e de olhar para a arte em Portugal era totalmente diferente do que é agora. E do que era em 2019, quando o grupo terminou. A urgência que sentia e que já vinha desde o fim dos anos 90, esta vontade de ter um projeto assim, ainda se sentia muito fortemente. A língua portuguesa ainda não estava afirmada nas canções da nova geração, ainda havia muita gente a cantar em inglês e pouca gente a falar sobre a nossa própria vida. Não me sentia representado nas canções do momento. No entanto, sinto que houve muitos outros fatores que influenciaram a transformação da cultura portuguesa. A começar pela questão da autoestima para a qual contribuiu muito o projeto A música portuguesa a gostar dela própria. Temos muito essa necessidade de aprovação do exterior. Isto mudou muito e, sem dúvida nenhuma, que Diabo na Cruz contribuiu para isso. Nós andávamos de aldeia em aldeia, na rádio, nos festivais, em grandes salas de concertos a obrigar a malta a lidar com a sua própria cultura e sentir esse orgulho.

Era quase psicoterapia de grupo…

Acho que sim, era um pouco isso. Era “vamos lá lidar connosco, fazer essa catarse”. Há outras influências que vão muito para além da psicologia, que é a música brasileira, em particular, o discurso do Caetano Veloso e o tropicalismo, que são uma grande influência para mim, e que, nos anos 90, me trazem essa noção de que é preciso acabar com este divórcio entre o que é a música moderna, fixe, cool, e o que é a música de raiz e a música popular. E isso é o que o Caetano faz nos anos 60 e 70. Porque nós estávamos 40 ou 50 anos atrasados nessa catarse.

Este disco é apresentado este mês no Maria Matos e também na Casa da Música, no Porto. Por que razão não o vais levar pelo país?

O formato que estou a fazer é muito sustentável. Tenho um arranjo para viola, simplesmente. Se quisesse andar de porto em porto, arranjaria forma de o fazer, mas estou numa fase em que me identifico mais com gestos significativos e especiais. Quem quer estar em contacto com a obra fá-lo de uma forma muito intencional e eu estou interessado nesse vínculo mais profundo. Quero tocar para pessoas que estejam mesmo interessadas no que estou a dizer. Isso é muito importante para mim. Depois de muitos anos a ir de festa em festa a conquistar públicos novos e pessoas que nunca tinham visto a banda, senti que tinha de o fazer. Faz-me sentir muito mais sereno tocar para as pessoas que estão interessadas em ir para uma camada mais profunda do que estou a fazer. Também por isso é importante que o encontro seja um momento especial e não se torne uma rotina. Porque o estilo de vida que procuro é criativo e artístico e a repetição não é, provavelmente, o que me está a interessar. Interessa-me escrever mais e, portanto, depois destes concertos, vou, de certeza, entrar numa nova fase.

Precisas de entrar numa bolha para compor?

Penso que funciona como bolha em que, durante um período – pode até ser um ano ou dois -, estou a cultivar coisas de uma forma livre, sem saber bem o que elas vão ser. Depois começam a ganhar forma como um objeto. Estou sempre à procura de uma narrativa, para que o ouvinte sinta que está numa viagem. Este disco em particular, acabei por escrevê-lo no verão de 2022 e foram três meses a montar o puzzle. Tem várias fases, é como um cultivo. Para chegar a um objeto que realmente fique fluido e organicamente conseguido, os prazos não ajudam em nada.

Portanto, és um perfeccionista que gosta de fazer as coisas a seu tempo…

Às vezes pedem-me letras de um momento para o outro e isso para mim é complicado. Não tenho interesse nenhum em contribuir com qualquer coisa a meio gás, só quero fazer coisas com as quais me sinto confortável, orgulhoso, que sinto que acrescentam qualquer coisa ao trabalho que já fiz.

Este concerto no Maria Matos é em formato viola e voz. Não te sentes muito exposto?

Já fiz isso o ano passado e é um bocadinho mais assustador. É um desafio, mas quando começar a sentir o calor do público começo a mergulhar para dentro da música e consigo perder-me e entregar o que acho que é preciso. Mas estou muito mais exposto, sem dúvida. Por outro lado, pensando no meu ofício, também as minhas canções e as minhas palavras estão muito mais expostas, por isso, de certo modo, sinto-me mais forte. Sinto que estou a comunicar diretamente a essência da canção, não tenho de passar por cima de bombos e guitarras elétricas. Isso faz-me sentir não só confortável como interessado e penso que é isso que estes concertos trazem de novo e de especial. As canções ficam muito mais próximas, muito mais legíveis.

O que podemos esperar do alinhamento deste espetáculo?

É um pouco de tudo. O concerto é muito concentrado neste disco, mas também vou apresentar versões de músicas minhas a solo dos anos 90 e 2000, algumas de Diabo na Cruz, uma ou outra música tradicional, e ainda uma ou outra que escrevi para outros artistas.

Paulo Moreiras

Os Dias de Saturno

Da epígrafe à última palavra, este é um romance marcado pela morte (“entre as flores escondida”). Não admira, por isso, que dois dos seus protagonistas, um médico e um mestre cozinheiro, sejam secretos alquimistas em busca do elixir da longa vida. A obra começa em plena negrura: durante um eclipse do sol, nasce uma criança, logo enjeitada pelos pais. O recém-nascido é portador de um estranho sinal junto ao coração que muitos creem ser a marca do demónio, indiciando um futuro de tormento e maldição. Em Lisboa, o jovem irá cumprir o seu cruel destino entregando-se a uma radiosa, mas funesta paixão. Esta narrativa, tão solar como sombria, apresenta uma vibrante evocação da Lisboa joanina e afirma-se como verdadeira ode às “vãs delícias” da vida: o amor, a amizade, o sexo, a boa mesa, os livros ou o teatro de comédia que expõe, com as suas facécias e equívocos, “a desarmonia do mundo e o desacerto entre os homens”. O notável engenho com que Paulo Moreiras cultiva o género pícaro, a riqueza e variedade da sua linguagem, mergulham o leitor no tempo e na ação do romance, tomando-se por personagem destas aventuras cheias de reviravoltas e por habitante desta fervilhante Lisboa “em eterno movimento, misturando-se entre a maralha”. Nova edição revista, corrigida e aumentada. [Luís Almeida d’Eça] Casa das Letras

José Carlos Barros

Taludes Instáveis

Autor de 12 livros de poesia e de três romances, José Carlos Barros, natural de Boticas, é licenciado em Arquitetura Paisagista pela Universidade de Évora e vive em Vila Nova de Cacela. Taludes Instáveis, viagem ao seu universo poético, é composto por mais de 250 poemas, entre inéditos e composições retiradas dos livros de poesia do autor, publicados entre 1984 e 2023. Segundo Francisco José Viegas, que assina o prefácio, esta obra constitui “uma meditação sobre a melancolia antes do dilúvio – como se escrevesse uma música para o nosso desejo de contemplação e revisitação, o nosso desejo de ser de um tempo antigo no nosso tempo, desenhando as pegadas, espalhando armadilhas (sobre o amor, repetidamente, a relação com a família, a memoria da adolescência), segundas e terceiras intenções”. A ironia, uma constante na sua obra (escreve Francisco José Viegas ainda no prefácio: “Não há poesia sem ironia – de contrário, o verso seria sempre um momento enfadonho de epopeia e solenidade”) é evidente neste haiku intitulado Ainda a Literatura que, com outros poemas, reflete sobre o sentido da própria escrita: “O vento dos poemas/ não faz mexer/ uma folha.” [Luís Almeida d’Eça] Dom Quixote

Erasmo de Roterdão

Elogio da Loucura

Em 1509, ao percorrer os Alpes numa viagem pela Itália, Erasmo começa a pensar dedicar o seu conhecimento à criação de um paradoxo – uma obra a elogiar a loucura. Nesse texto, que ocupa um lugar central no humanismo da Renascença, opta por não falar em seu nome próprio nem criar a figura de um narrador, retratando a loucura a discursar diretamente para uma assembleia de eruditos. Resguardando-se nesta estratégia, Erasmo permite-se conceber um texto satírico de crítica de costumes social e religioso que denuncia as loucuras da sociedade que abrange a maioria dos estratos sociais, mas que se concentra no conjunto poderoso dos clérigos (teólogos, padres, bispos e papas), dos reis, príncipes e cortesãos. Na dedicatória ao seu amigo Thomas More escreve: “(…) quando a sátira não poupa nenhuma classe da sociedade, ninguém pode dizer que ela procura alvejar este ou aquele individuo, visto que se atira por igual a todos os vícios”. Porém, o Elogio da Loucura não se limita a uma crítica de costumes. A obra configura um discurso complexo, polémico, e desconcertante, ainda hoje atual, sobre a sociedade do seu tempo. Segundo o historiador Anthony Crafton, este texto deverá ser lido como “uma obra profundamente séria e concebida para estimular o pensamento, e não para apresentar soluções firmes.” [Luís Almeida d’Eça] Bookbuilders

Gonçalo M. Tavares

Um homem: Klaus Klump

Num tempo de guerra, num país sem nome, Klaus Klump “é editor, quer fazer livros que perturbem os tanques”. Oriundo de uma família rica, Klaus “não apreciava de maneira particular a pátria, cuspia nela se necessário, mas era capaz de morrer pelos seus livros e hábitos”. Oriundo de uma família rica, Klaus dizia que “um homem durante a guerra deve ser surdo-mudo enquanto for possível. E ficar quieto”. Porém, quando a guerra irrompe, as coisas complicam-se e Klaus acaba por juntar-se aos guerrilheiros. Um homem: Klaus Klump, de Gonçalo M. Tavares, é um livro brilhante sobre a guerra e a devastação que provoca na natureza, nas cidades e nos homens. Um duro relato de sobrevivência que não se compadece com heróis nem anti-heróis, porque na guerra “ninguém permanece limpo”, pois a “única higiene que nos importa é sobreviver. E para sobreviver fazemos o que for necessário”. Nomeada para o Prix Jean Monnet de Littérature Européenne em 2015, a presente obra faz parte da pentalogia O Reino, recentemente reeditada. [Sara Simões] Relógio d’Água

F.-A. Paradis De Moncrif

História dos Gatos

Diz-se de Maomé que “encarecia de tal sorte o Gato que, sendo um dia consultado a propósito de um assunto de Religião, preferiu cortar um pouco a fazenda da manga, sobre a qual o animal repousava, a acordá-lo, quando se levantou para ir falar à pessoa que o esperava”. Paradis de Moncrif (1687-1770) foi buscar este episódio da vida do profeta, à obra Voyage du Levant (1717), de Joseph de Tournefort, um exemplo entre as suas muitas fontes, para o estabelecimento do relato epistolar dirigido a uma incógnita marquesa, a quem Moncrif se insinua tal como um felino. O autor, versado em múltiplos talentos que estão na razão da sua popularidade nos círculos aristocráticos da corte de Luís XV, faz deste livro breve, que mais tarde rejeitaria, um exercício de charme e erudição. George Grappe, autor da introdução de 1909, considerava-o um “livro à clef do cortesanismo e do parasitismo”, acrescentando que este compêndio de anedotas, fábulas e mitos, com origem em autores gregos, latinos, árabes e persas, disfarçava a inveja de Paradis de Moncrif relativamente à posição ocupada pelos gatos nos salões que frequentava, pequenos seres “cujos olhos profundos pareciam julgar a frivolidade humana, subserviente aos seus caprichos.” [Ricardo Gross] Edições 70

João Pedro Henriques

Revolução Inacabada

O jornalista João Pedro Henriques começa por ressalvar a sua divida de gratidão a todos os que se sacrificaram na luta contra a ditadura e a todos os que tiveram a coragem de fazer o golpe de 25 de abril de 1974. Este não é, portanto, um livro que desvaloriza as profundas mudanças das últimas cinco décadas de democracia, mas uma investigação sobre certas características na sociedade portuguesa que se mantêm quase inalteradas. Este estudo concentra-se em duas delas: o elitismo na política e o machismo na justiça. O recrutamento para a classe política dirigente praticamente não abrange pessoas não licenciadas e com contacto com a pobreza, e quase não há mobilidade do poder local para o poder nacional. No sistema judicial, a entrada das mulheres na magistratura e a mudança para leis mais progressistas não alteraram um padrão de baixas condenações por crimes sexuais, cometidos sobretudo contra mulheres. Uma terceira característica que o autor pretendia tratar era “a macrocefalia da bola” (a “chateação permanente” do futebol, nas palavras de Alexandre O’Neill). Interessava refletir de que forma o futebol está a contagiar o debate político e sobre uma possível continuidade de ligações entre a política e o futebol. Entretanto, o espaço exigido pelos outros temas acabou por relegar esta matéria para tratamento futuro. [Luís Almeida d’Eça] Fundação Francisco Manuel dos Santos

Amazing Améziane

Quentin por Tarantino

Améziane Hammouche é um autor francês de novelas gráficas, que se tem dedicado a biografar algumas das principais figuras da cultura popular do século XX, sendo um dos seus projetos a trilogia dedicada ao cinema – que teve um primeiro livro sobre Martin Scorsese, agora este Quentin por Tarantino, e que se concluirá ainda em 2024, com um título dedicado a Francis Ford Coppola: Don Coppola. Abordamos este Quentin por Tarantino, como é costume, do início ao fim (altura em que lemos que a “novela gráfica é uma obra de ficção”), e os episódios ou factos nele incluídos são totalmente plausíveis à luz da biografia conhecida do mais aclamado cineasta norte-americano surgido nos anos 1990 (década que corresponde às suas três primeiras longas-metragens: Cães Danados, Pulp Fiction e Jackie Brown). A obra chega mesmo a dar informação tão surpreendente (apesar de fidedigna), como a que diz respeito à nova vida do realizador em Tel Aviv, junto da mulher, a israelita Daniella Pick, e filhos. O livro alimenta e alimenta-se do fenómeno Tarantino, o artista que recria a partir de géneros e autores canónicos, não-canónicos, exóticos ou mesmo obscuros; o poeta do calão e da violência como motor cinético e cromaticamente expressivo; e o autor de personagens masculinas trágicas e de mulheres fortes que celebra da cabeça até aos pés. [Ricardo Gross] ASA

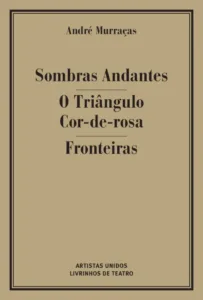

André Murraças

Sombras Andantes / O Triângulo Cor-de-Rosa / Fronteiras

Artista multifacetado, André Murraças tem uma vasta obra como dramaturgo, destacando-se recentemente a investigação em torno das experiências de opressão da comunidade LGBT, que estão no centro das três peças ora publicadas. Mais do que uma peça de teatro, Sombras Andantes (2022) é um contributo singular para a história da homossexualidade durante os anos da ditadura salazarista. O autor começa por recuar alguns anos antes da fundação formal do Estado Novo, em 1933, no intuito de compreender com que “ideia dos homossexuais se chegou”, para depois conduzir o espectador/leitor por um encadeado de tragédias pessoais que testemunham décadas de perseguição, de repressão e de estigmatização. Atendendo à representação da homossexualidade feita na literatura, na poesia, no teatro, na revista à portuguesa ou na imprensa da época, Murraças cruza-a com depoimentos pessoais e com centenas, daquilo que se suspeita terem sido milhares, de processos criminais constantes no arquivo da Polícia Judiciária. O presente volume inclui ainda O Triângulo Cor-de-Rosa (2020), um retrato dos prisioneiros homossexuais nos campos de concentração nazis, e Fronteiras (2021), uma peça curta em torno da ideia de migração com enfoque nos refugiados LGBT. [Frederico Bernardino] Artistas Unidos-SNOB

Com os olhares focados no camarim, vêem-se os atores sentados e dispostos frente a frente, como se se refletissem um no outro, ao espelho. O mais velho é Robert (Alfredo Brito), um ator veterano, e o mais jovem chama-se John (Vitor Silva Costa), um talento promissor.

Ao logo da peça de David Mamet, acompanha-se uma “relação de competição e camaradagem” ao estilo professor-aluno, que sucede, literalmente, “dentro e fora de cena”. As tensões da vida e da profissão pautam as cenas curtas que compõem a peça, revelando duas personagens que parecem o negativo uma da outra, embora separadas pelo tempo. De um lado, há o jovem inebriado pelo crescente sucesso, embora absolutamente desperto para aprender; do outro, um mais velho, permanentemente obcecado pelo perfecionismo, mas cada vez mais ansioso e consciente da sua própria finitude.

Em Uma Vida no Teatro, peça datada de 1977, Mamet escreve uma carta de amor, muitas vezes sarcástica, ao teatro e à vida, onde se mostra, parafraseando um dos personagens, todo “o doce veneno do ator”. Mas, aquilo que verdadeiramente interessou a Cleia Almeida, atriz bem conhecida do teatro e do cinema português que aqui se estreia como encenadora, foi “o conflito de gerações” e, sobretudo, “a agonia do ator” que se debate com a velhice.

A atração pela peça, e pelas suas duas fascinantes personagens (que atores tão notabilizados – como Joe Mantegna, F. Murray Abraham ou Patrick Stewart, e, num telefilme de 1993 adaptado pelo próprio Mamet, Matthew Broderick e Jack Lemmon – vestiram a pele), surgiu a Cleia há mais de 20 anos.

“Vi a peça em Londres, numa altura em que os voos ainda eram baratos e nós podíamos lá ir ver teatro. Estava a ser um enorme sucesso, sempre com sala cheia. Na altura, talvez pelo ênfase nos aspetos mais cómicos, achei-a muito comercial, mas senti que havia ali uma densidade que me fez pensar na vida, na vida do ator”, conta a encenadora. “Com o passar dos anos, ao longo da minha carreira, cruzei-me com atores que se sentem envelhecer, que começam a não conseguir decorar texto e sabem que chegará o dia em que terão de deixar de representar. Isso não é cómico, nada tem de divertido.”

Como se resumisse a peça, a dado momento Robert diz ao jovem John que “no teatro como na vida, não se pode parar o tempo”. Ou, como lembra Cleia, “quando temos que desistir da profissão não é por cansaço ou por querer parar. Acontece porque o corpo já não aguenta, os ouvidos já não ouvem, a cabeça já não memoriza, e eu vou ter de me ir embora.”

Voltando à primeira imagem do espetáculo e à ideia do negativo, muito provavelmente, antes da cortina se fechar, John virá a ser o velho Robert, tal como um dia Robert terá sido o jovem John.

A partir da tradução de Maria João Vaz, Uma Vida no Teatro tem cenário de David Serrão, figurinos de Marisa Fernandes, música e som de Noiserv, desenho de luz de Diana dos Santos e vídeo de Eduardo Breda. Em cena, na Sala Vermelha do Teatro Aberto.

A Hora do Planeta é um evento histórico que surgiu em Sidney, na Austrália, em 2007, ao qual Portugal se juntou logo em 2008 e que, este ano, se assinala a 23 de março, entre as oito e meia e as nove e meia da noite (hora local). A iniciativa é promovida pela Associação Natureza Portugal (ANP) em associação com a WWF, e é reconhecida pelo desligar de luzes e de aparelhos eletrónicos não essenciais como incentivo a agir por um planeta mais sustentável.

“O apagão simbólico surgiu precisamente para as pessoas pensarem na pressão que exercem sobre os recursos naturais do planeta e o principal objetivo era dar uma hora ao planeta para ele se regenerar”, explica Ângela Morgado, presidente da ANP/WWF. Desde 2008 que o momento se assinala em Lisboa, “não só por ser a capital, mas porque foi a primeira cidade que disse logo que sim à Hora do Planeta”, acrescenta.

Este ano, o formato escolhido pela organização para a celebração na capital foi um arraial. Com o apoio da Junta de Freguesia de Alvalade e da Câmara Municipal de Lisboa (CML), que pela primeira vez coorganiza este evento, o programa vai contar com diversas ações para todas as idades. Há animação permanente, com música e dança, mais de 20 oficinas de sustentabilidade, jogos e leitura de contos, ioga e um concerto semiacústico e intimista de Selma Uamusse.

Um dos pontos altos da programação de 2024 é a pintura coletiva de um mural. Da autoria dos artistas urbanos Edis One e Pariz One, esta obra contará também com a participação da comunidade. Edis One é um dos embaixadores da ANP/WWF e utiliza a arte urbana para sensibilizar para as espécies e habitats que estão em vias de extinção. “Este ano lançaram-me o desafio de criar uma coisa grande e com grande visibilidade, e desafiaram-me, também, a convidar um artista para dividir esse mural comigo. Para mim não faria sentido convidar outro senão o Pariz One, um artista que já trabalha comigo há 13 anos e com quem já dividi murais por todo o mundo”, adianta Edis One.

“O mural tenta retratar uma mensagem familiar; podem ser dois irmão, dois primos, o que seja. São família. E essa família está a interrogar-se qual será o futuro da casa deles. A casa, neste caso, é o nosso planeta. A mensagem que queremos passar é que devemos tratar do planeta como se fosse a nossa própria casa. Casa esta que, por norma, nós defendemos”, sublinha Pariz One, acrescentando: “A escolha dos dois adolescentes não foi ao acaso. Eles são o presente; são o nosso futuro. Porque as gerações passadas já fizeram o que tinham a fazer. Agora é dar um bocadinho de continuidade e tentar mudar as mentalidades, e a verdade é que a força da mudança está nestes jovens”, conclui.

Apesar de a CML ter sempre sido parceira da iniciativa, este é o primeiro ano em que coorganiza o evento, estando mais presente nas ações do programa. “Lisboa envolveu-se neste projeto para mostrar o que tem feito em relação às questões climáticas, porque esta é, de facto, uma grande preocupação. Os problemas relacionados com as alterações já estão a acontecer aqui na cidade, com grandes impactos”, diz Maria João Telhado, diretora do Departamento de Ambiente, Energia e Alterações Climáticas.

Sobre a escolha do local das ações, Maria João Telhado explica: “A escolha recaiu sobre Alvalade por estarmos a trabalhar para que este seja um bairro neutro em carbono, o que envolve uma intervenção em termos de reduções de consumos, eficiência ao nível da água, da energia, a utilização de soluções de base natural, soluções de base natural associadas à alimentação saudável, e, daí, o mercado de Alvalade.”

Este ano, há ainda uma outra novidade: cada pessoa pode registar o tempo devolvido à natureza durante todo o dia 23 e as respetivas ações efetuadas numa plataforma que está disponível no site da Hora do Planeta até ao dia seguinte, denominada Banco de Horas. Além de contabilizar as horas doadas pelos cidadãos de todo o mundo, esta página disponibiliza ainda múltiplas sugestões de atividades amigas do ambiente, nomeadamente para realizar durante o apagão, que este ano será diferente: em vez de ser um apagão num monumento, será um apagão na iluminação pública, nas vias da cidade e dentro do Mercado de Alvalade, que será feito a partir de um simbólico interruptor gigante e que está agendado para as 20 e 30 de sábado.

O ambiente é feérico e a boa disposição, com uma ou outra transgressão, absolutamente compreensível. Afinal, não são todos os dias que se organiza um baby shower ou, trocando por miúdos, um “chá de bebé”, festa surpresa dedicada àquela amiga que se prepara para ser mãe, e onde ninguém deverá levar a mal se as xícaras de chá forem trocadas por copos de vinho.

Ana (Raquel Tillo) está a pouquíssimo tempo de se tornar mamã e a sua tendência para ser meticulosa e perfecionista reflete-se nas tensões e na ansiedade que aumenta de minuto a minuto. Para que as coisas não resvalem, tem a seu lado as melhores amigas: Patrícia (Tânia Alves), dona de casa e matriarca de família numerosa; Beatriz (Gabriela Barros), advogada e mãe de dois filhos; e Cristina (Ana Cloe), recém-divorciada, três filhos, e em fase de adaptação à realidade de ser agora mãe-solteira.

Durante a festa, antecedendo o nascimento do bebé, as quatro mulheres partilham experiências e desafios, frustrações e conquistas, e até os inigualáveis prazeres da maternidade, numa viagem em montanha-russa que mostra como é tão complexa a arte de ser mãe… e mulher. Porque Mães, de Sue Fabisch, é mesmo aquele tipo de musical que não se limita a ser escapista e procura deixar no espectador “muito mais do que boa disposição.”

É, precisamente, a capacidade de “vibrar noutras zonas” que Ricardo Neves-Neves elenca como um dos atrativos para ter aceite o convite da Força de Produção para encenar este musical, que muito sucesso vem fazendo, há mais de uma década, por palcos dos Estados Unidos, Escócia e Austrália. “O sentido de humor e as canções e a hipótese de trabalhar com atrizes tão extraordinárias no texto e na voz cantada” são outros aliciantes.

Mas Mães é ainda uma peça onde Neves-Neves reconheceu outras potencialidades, tão bem sublinhadas na adaptação para português de Henrique Dias (com Miguel Viterbo, nas canções). “Interessava-me que fosse possível imaginarmos para aquelas personagens um passado e um futuro”, refere. Para isso, a encenação evitou “o tom de vaudeville, tipo café-concerto,” e situou o grupo de amigas numa sala de estar, “uma quase casa de bonecas, que ajuda a humanizar as personagens e [enfatiza] a personalidade de cada uma delas.”

Às magníficas atrizes juntam-se em cena os músicos André Galvão, Artur Guimarães e Tom Neiva, brilhando os figurinos de Rafaela Mapril, o cenário de Catarina Amaro e o desenho de luz de Luís Duarte. Mães tem ainda os preciosos contributos da coreógrafa Rita Spider – colaboradora habitual nas mais recentes criações de Ricardo Neves-Neves, como Noite de Reis e O Livro de Pantagruel – e de Diana Vaz como assistente de encenação.

O espetáculo sobe ao palco do Teatro Villaret durante os próximos meses, sempre de quinta a domingo.

Na peça que o catalão Pau Miró escreveu para completar a sua Trilogia das fábulas (onde figura Búfalos e Leões) recorreu ao mamífero de longo pescoço que conhecemos como girafa. O autor nunca terá justificado o título, e a peça está distante de o fazer, muito embora Miró tenha dito, com algum humor, que “se transformássemos uma drag queen num animal seria certamente uma girafa”.

Pelo menos foi esta ideia que o encenador Nuno Gonçalo Rodrigues reteve quando iniciou o trabalho de pesquisa para encenar Girafas. E há, de facto, uma drag queen (e, consequentemente, um número drag, ao som de Milord de Édith Piaf, passado num recôndito cabaret de Barcelona) a quem o autor chama Aurora e, na didascália, “a girafa do Paral-lel”, numa referência a uma das principais avenidas da capital da Catalunha, conhecida até à segunda metade do século passado pelos seus teatros e clubes noturnos.

“Não sei como ele chegou a essa relação tão direta da drag queen com a girafa, mas ao mesmo tempo não posso dizer que não a entenda”, explica o encenador, relevando a “elegância e o porte” em comum. No fundo, “a girafa é um animal muito vistoso”, mas também misterioso, porque “não tendo cordas vocais, não comunica por sons, mas por uma espécie de infrassons.”

Esse aparente emudecimento da girafa estabelece uma correspondência com as personagens da peça. Para Rodrigues, “o que elas fazem é recorrer ao subtexto, aos subentendidos ou aos contrários [das suas vontades] para comunicarem umas com as outras.”

Se, na aparência, Girafas se parece resumir a um drama familiar passado no final dos anos de 1950, em plena ditadura franquista, num bairro popular de Barcelona (o Raval), o autor parece inspirar-se nesse mecanismo silencioso das girafas para construir uma peça fascinante e complexa onde, como nota Rodrigues, se desenvolvem “duas dinâmicas” que lhe interessaram particularmente.

Por um lado, há um mecanismo que se assemelha ao das “memórias que se esboroam”, com “as cenas contaminando-se umas às outras e tornando as passagens algo difusas”, roçando mesmo “a alucinação”. Por outro, está sempre presente nas personagens “a necessidade de evasão de uma realidade opressiva. É a ditadura de Franco, que pode ser transportada para o salazarismo, ou sabe-se lá para o que mais aí venha.”

Cada uma das personagens procura, precisamente, evadir-se através de algo que deseja arduamente. Contudo, a força e o poder da realidade vai condicionar sempre esse desejo, levando a que, no final da peça, fiquemos com a sensação de que todas elas mudaram profundamente desde o início. E perderam dentro de si, ou em si, qualquer coisa.

Isso leva Rodrigues a considerar Girafas “uma peça sobre desaparecimentos”, porque é isso que as ditaduras fazem aos seres humanos. “Mesmo quando as pessoas não desaparecem fisicamente, há sempre qualquer coisa nelas a desaparecer”, observa o encenador.

Ela, eles e a Bru

O espetáculo começa ao som de um jingle. Em cena, um vendedor (Vicente Wallenstein) anuncia a uma mulher (Eduarda Arriaga) as vantagens de ter uma máquina de levar roupa, nomeadamente, uma Bru: “com uma Bru em casa, estará de bom humor sete dias por semana”, proclama.

A mulher passa a sonhar com aquele eletrodoméstico que lhe poderá poupar 18 horas de trabalho doméstico por semana. É isso que transmite ao marido (Pedro Caeiro), um carpinteiro que garante o sustento da casa, mas que a dureza do trabalho e o ciúme tendem a transformar num homem cada vez mais sombrio. No entanto, enquanto sonham com a criança que não conseguem ter e ele delineia projetos a dois, ela também sonha com a Bru. Afinal, o vendedor garante andar por ai a “prosperidade económica”…

No modesto apartamento do casal vive ainda o irmão dela (Gonçalo Norton), um jovem mudo que passa as horas a olhar o céu sobre a cidade à espera de um qualquer sinal galáctico, e um hóspede (João Vicente) que vive uma vida dupla como drag queen no clube La Polvera. Se o irmão procura no mistério do infinito um sinal da mãe que perdeu, o hóspede sonha com a lotaria e com a evasão para Paris, a cidade prometida onde poderá, por fim, ser quem verdadeiramente é.

São estas personagens e as suas existências, tão banais quanto complexas, que durante pouco mais de hora e meia vemos desfilar em Girafas, espetáculo em cena no Teatro da Politécnica até final de março. A trilogia de Pau Miró prossegue em abril, com a estreia, a 11, de Leões, numa encenação de António Simão, e conclui-se em setembro com Búfalos, peça encenada por Pedro Carraca. Se tudo correr bem, ou seja, os Artistas Unidos garantirem, por fim, um espaço para continuar a apresentar-se ao público, a Trilogia subirá ao palco, na íntegra, por alturas do outono.

De onde vem a sua ligação ao fado?

Quando era pequena estava sempre a cantar. Cantava músicas do Festival da Canção e outras. O meu avô cantava-me folclore, e acho que isso também me influenciou. Um dia, uma amiga da minha mãe – que era sobrinha do António Melo Correia – ouviu-me e disse que eu devia cantar fado. Tinha uns 11 anos. Então, ela levou-me uns discos de fado e comecei a ouvir. Quando fiz 12 anos, foi a minha mãe que me levou a uma casa de fados no meu aniversário para ir ouvir a Ana Moura. E pronto, nunca mais parei.

E a sua mãe reagiu bem?

No início não, achava estranho. Dizia-me: “porque é que uma criança de 11 anos vem da escola, faz os trabalhos e depois vai ouvir fados? Isto é tão esquisito. Vai fazer outra coisa”. E eu só queria ouvir fados…

Também surgiu, desde muito cedo, vontade de escrever…

Sim, já em pequenina gostava de escrever em verso e a rimar. Reencontrei alguns textos da primária, e já nessa altura os fazia em verso. Todos com métricas meio confusas, mas escrevia muito a rimar, mais até do que em prosa. Quando comecei a cantar, comecei também a ter vontade de escrever os meus textos. Mas sempre com vergonha, não assumia que os escrevia. Até que um dia, o Pedro Castro [dono da Mesa de Frades] pediu-me para lhe mostrar as minhas quadras. Incentivou-me a cantá-las e comecei a escrever assim.

Existe uma ideia generalizada de que, para se ser fadista, é preciso ter alguma experiência de vida. É o exemplo perfeito de que isso não é verdade…

Quando comecei a cantar, havia muito poucas crianças nas casas de fado. Muita gente não gostava de me ouvir porque eu era uma miúda, e ainda hoje isso acontece. Por vezes ainda me perguntam o que é que tenho para dizer. A verdade é que vamos crescendo e vamos vivendo. E o fado é sobre a vida e qualquer pessoa vive, não é? Independentemente da idade que tenha. Claro que, se eu cantar uma história de amor aos 12 anos, não vou perceber bem o que estou a dizer. E se aos 16 tiver um desgosto amoroso vou achar que o mundo vai acabar. E depois com 20, vou olhar para trás e dizer “que parvoíce, claro que a vida continua”. E agora, com quase 28, olho para trás e vejo que, aos 20 anos, também não sabia nada. Portanto, acho que isto também faz parte dessa construção.

Como é que caracteriza o seu fado?

Venho de uma escola muito tradicional e ainda faço parte das casas de fado, o que torna o meu percurso mais tradicional. No entanto, à medida que vou gravando os meus discos e vou conhecendo outros compositores, sinto que me vou desviando um bocadinho daquilo que é o fado tradicional. Quem gosta de fado, mas não está bem por dentro do assunto, ouve os meus discos e diz que é fado de princípio ao fim. Mas, para o público fadista, aquilo que faço – mais até neste último disco – já é um bocadinho desviado. Trago toda a jovialidade que tenho, não sou uma pessoa pesada nem depressiva, canto coisas que me aliviam, mas também canto coisas mais densas, mais introspetivas. Porque o fado é sobre a vida, e a vida tem estes dois lados. Não estamos sempre bem, nem estamos sempre tristes. Acho que tem de haver um equilíbrio em qualquer estilo musical. O fado é tendencialmente mais melancólico e mais dramático, mas também precisa de ter um bocadinho do outro lado.

Sente-se mais exposta numa casa de fados ou no palco de uma sala de concertos?

Num palco. Sei que isto parece contraditório, mas se perguntarmos a um fadista que começou pelos palcos e só mais tarde passou a atuar em casas de fados, a resposta será ao contrário da minha, porque dizem que nas casas de fados as pessoas estão muito perto. Para mim isso é maravilhoso. Quando estou num palco, as pessoas estão longe, não consigo lê-las, perceber o que estão a sentir. Numa casa de fados estou colada às pessoas, sei se estão a gostar ou não, enquanto o palco é muito mais impessoal. Cresci nas casas de fados, foi ali que aprendi tudo. É ali que faço as minhas experiências e se não correr bem no dia a seguir vou fazer melhor. Num palco, não sei quando voltarei a ter a oportunidade de fazer melhor…

Sente que tem muita coisa para dizer?

Não gosto de estar parada e gosto mesmo de cantar. Sou tão feliz a cantar e a fazer discos, que espero que as outras pessoas também sejam felizes a ouvi-los. É nesse sentido que trabalho. Este disco acaba por não ser tanto escrito por mim (embora metade dele o seja), há convites a outros compositores, que é algo que sempre quis fazer: cantar outras pessoas minhas contemporâneas. Este disco nasceu desta vontade de trazer outras pessoas para a minha ilha musical. Sinto que tenho de estar sempre a fazer qualquer coisa. Há sempre esta necessidade de cantar e de produzir.

O novo disco chama-se Para Dançar e Chorar. Isto quer dizer que há músicas para todos os estados de espírito?

Quero que as pessoas se sintam confortáveis para chorar e para desabafar a alma, mas que também estejam à vontade para dançar e para se identificarem com momentos de euforia. Este nome também é uma justificação para eu poder cantar folclore, que é uma coisa que adoro, e que há muito tempo faz parte do repertório dos fados. Foi um excelente pretexto para o fazer.

Quis passar alguma mensagem específica?

Tenho andado a fugir um bocadinho de uma temática que é muito comum nas minhas canções mais antigas, que são as histórias de amor. É importante falar de amor, mas acho interessante usar a música para falar de outras questões que são relevantes para mim e que me inquietam. Tenho dois temas neste disco que falam sobre isso. Um é sobre o Alzheimer (inspirado num livro do Afonso Cruz, em que uma das personagens tem demência). Esta é uma das doenças que mais me assusta porque há uma perda de identidade gigantesca. O que é que nós somos sem memória? Será que existimos sem ela? Outro dos temas fala sobre o medo, que não é preciso ter medo de ter medo. O lado amoroso da minha vida está tão estável que não sinto motivação para escrever sobre isso. Acho que os compositores vivem dos dramas para conseguirem compor, e quando não há um drama evidente, preocupamo-nos com o resto. E isso eu acho interessante: não falar só de amor porque é uma tendência, mas falar sobre outras coisas.

Em relação aos compositores que convidou para este álbum, já tinha trabalhado com algum?

Conhecia a Maro porque ela foi à Mesa de Frades ouvir-me e um dia convidou-me para cantar com ela no CCB, para fazer a vez da Silvia Pérez-Cruz numa canção. A Beatriz Pessoa conheço também há algum tempo, das minhas incursões pelo jazz. O Jorge Cruz não conhecia pessoalmente, foi um pedido arrojado que lhe fiz porque adoro as composições dele. O Francisco Guimarães é um grande amigo que se está a revelar na escrita para o fado, e que desafiei a escrever uma letra. A Milhanas vai muito aos fados, portanto criámos uma relação muito próxima. Não nasceu nos fados, mas tem alma fadista. O Mário Laginha é uma referência desde pequena, está num pedestal. Então, desafiei-o com uma letra muito especial para mim e ficou um tema muito bonito. A Rita Dias fez uma letra muito bem-disposta para dançar e que aborda temas fraturantes do dia-a-dia.

É muito disciplinada a trabalhar?

Sim, estou sempre a pensar em coisas, sempre a compor. Agora um bocadinho menos porque a pressão de pôr um disco cá fora me rouba um bocadinho a criatividade. Há nervosismo e ansiedade. É muita energia focada numa coisa. Mas há pessoas a pedirem-me letras e eu tenho que entregar trabalho com quem me comprometo. Há muita gente nos fados que começou a convidar-me para escrever…

E é mais difícil compor para si própria ou para os outros?

Para os outros é horrível [risos]. A Cristina Branco convidou-me para escrever para o último disco dela. Entreguei-lhe três letras, sendo que uma delas eu já tinha escrito, ela leu e identificou-se. Foi um desafio porque estou sempre a pesar as palavras que vou usar e a pensar “será que ela quer dizer isto? Será que gosta desta palavra? Será que a estou a expor?” Então é uma confusão na minha cabeça. Mas faço um grande trabalho de pesquisa. Sou um bocado stalker, vejo o que as pessoas põem no Instagram, as descrições das fotografias… Converso muito com elas, faço muitas perguntas. Sou um bocado chata porque gostava que fizessem o mesmo comigo. Quando me entregam alguma coisa gosto de olhar e rever-me, por isso tento fazer isso com outras pessoas. Escrever para mim é muito mais simples porque sei o que estou disposta a dizer e como é que quero falar das coisas.

Segue uma linha tradicional no fado. Isso pode ser impedimento para um dia gravar um disco com uma sonoridade totalmente diferente?

Penso que não, porque acima de tudo sou intérprete. Quando somos apaixonados por música é fácil derrapar para outros caminhos e para outros estilos musicais, fazer parcerias com outros artistas. Mas há uma coisa sempre que me assusta: que um dia me digam que desvirtuei o fado. Acredito mesmo no fado como ele é. Não acho que seja necessário fundi-lo com outros instrumentos ou estilos musicais. O fado vive da forma como nasceu e como foi feito. Acho que o que inova são as letras que colocamos nos fados tradicionais. E essa é a magia: pegar numa melodia que tem 60 anos e cantar uma música que foi escrita hoje, usar melodias e estilos musicais antigos e torná-los atuais através das palavras. Na minha ótica, a palavra é a coisa mais forte que a música tem. É o que manda na música, mais do que a melodia. Canto fados tradicionais neste disco, mas há uma viagem para outro mundo. Tenho noção que as pessoas vão ouvir e vão dizer que isto é fado. E eu vou ter de responder continuamente “não é, são canções tocadas por um trio de fado, que eu escolhi cantar assim”. A estrutura não respeita, não encaixa no fado, mas não vejo problema nisso. É assim que me apetece fazer agora. Porém, quando canto fado é fado.

Como é lidar com a crítica?

É muito difícil. Não porque me ache intocável, mas desde muito pequena que tenho essa dificuldade. O nosso trabalho é uma coisa muito pessoal e quando o pomos cá fora é com muito carinho, por isso uma crítica custa sempre, mas temos de saber aceitar. Aliás, tive uma aprendizagem nos fados muito dura, muito rígida: comecei muito nova numa ‘escola’ em que não há grande pudor em dizer aquilo que se pensa e em que ainda há muito pouco elogio. Neste meio, acredita-se que o elogio pode deslumbrar o artista, portanto quando nos enaltecem acaba por ter mais valor. É difícil, mas também faz parte do crescimento e é essencial.

Dia 26 apresenta o disco novo no Maria Matos. O que está a preparar?

Vamos começar agora a preparar o palco e a pensar no que vai acontecer. É uma apresentação de novo disco, por isso quero que seja uma coisa especial e que consiga ter esta dualidade: para dançar e para chorar. Quero que isso seja bem marcado, para que as pessoas consigam sentir este contraste.

paginations here